人生模型

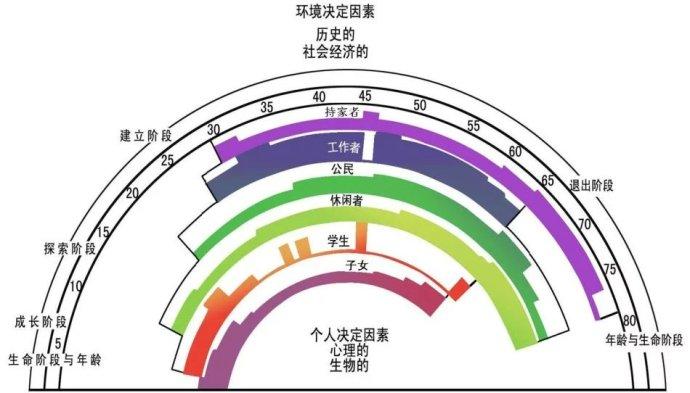

如果看完了《职业探索与选择》,你也许对“生涯彩虹图”有印象。

这张图片的要素非常多:

- 年龄:0-14岁是成长阶段;15-25岁是探索阶段;26-45岁是建立阶段;46-65岁是维持阶段(未标明);66-80岁是退出阶段。

- 身份:子女;学生;休闲者;公民;工作者;持家者。注意,色块的高度对应了该身份在所有身份中的比重。一个人在中年时期的身份最多,压力也最大。

- 决定因素:环境(历史的、社会经济的);个人(心理的、生物的)。

生涯彩虹图是一个粗糙的人生模型。很多人的问题在于,没有生涯彩虹图的意识,仅仅在人生的各个阶段中随波逐流。那么,数学在我们的生涯彩虹图中可以起到什么作用呢?反心理的、反生物的。没有教育的加持,生涯彩虹图的个人决定因素是心理的、生物的。“心理的”服务于趋利避害;“生物的”服务于繁衍后代。它们的共同特征是非理性,而数学是理性的。如果A始终在人生的关键岔路口作出非理性的决策、B始终在人生的关键岔路口作出理性的决策,A和B的差异也就可想而知了。

很多上进但无人告知技能点权重的做题人应该听说过“全国大学生数学建模竞赛”。这个竞赛含金量一般,而且鱼龙混杂。因为普适性比较强,所以参加数学建模竞赛的人非常多(包括校赛、省赛、美赛)。从含义来看,小到上街买菜的加减乘除、大到宇宙飞船,数学模型无处不在。本章第一篇文章的引例“最高年薪”正是高等数学的“串烧”。本文引出通过数学模型解析人生的意识并分析一些人生模型。

0x01 引例:人的分类

既然人生有模型,能不能列几个人生模型出来看看?

1. 贪心算法

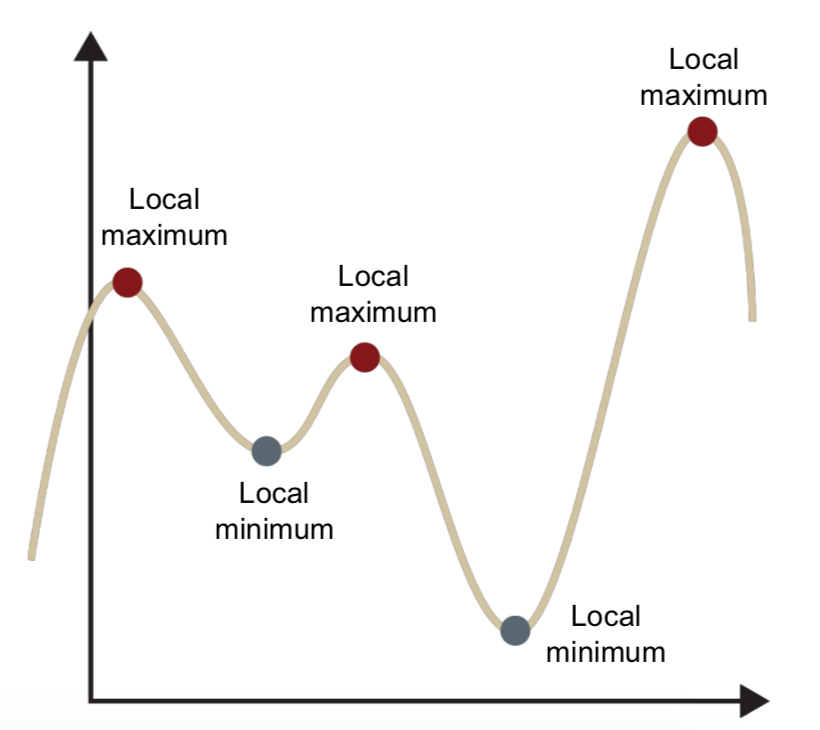

贪心算法对应上图的第2个红点。

这是大多数人的生活方式。比如,你听从大众的规训,以为高考特别重要,所以拼命地卷高考;你听从大众的规训,以为转计算机或师医公很重要,所以拼命地卷计算机或师医公;你听从大众的规训,以为润或考公务员很重要,所以拼命地卷润或考公务员。它的本质是“贪心”。那么,大多数人为什么“贪心”呢?因为数学太差。

一般来说,因果链的长度决定了一个人思考问题的深度。高考、计算机、师医公、润、考公务员,它们可能重要,也可能不重要,但“知道它们为什么重要、为什么不重要”一定很重要。对于因果链短的人而言,它们重要的原因可能是大众说它们很重要,至少某些比自己更厉害的人说它们很重要;对于因果链长的人而言,ta会从时代背景(历史)、利益分配(政治)、供求关系(经济)的视角去得出可能相同、也可能不同的结论。比如,A在Bilibili看了一个北欧的视频,觉得现在是润学元年,而B知道润的副作用是有机地融入当地社会不容易。即使A和B都润出去了,A发现这又是一座围城,但B已经为适应当地社会做好了充分的准备。

贪心算法所对应的人生模型是“一座又一座围城的迁徙”。这也符合每个人生阶段都可以“贪心”且大部分人选择在战略上懒惰地“贪心”。

2. 延迟满足

延迟满足对应上图的第1个红点。

如果意识到贪心算法的不足,ta基于延迟满足的思想,通过蛰伏、闷声发大财、后发制人等行为串起一些阶段的联系。比如,A天天做题,而B在高中的时候知道了自己未来当码农,所以把每天刷理综的时间用来学编程。A的分数比B高50分,被高中班主任劝去了南京大学地质学,但B在深圳大学计算机系里靠高中所积累的码力学有余力,早早地在GPA上领先并乱杀同侪。最终,A年薪100,000¥;B年薪1,000,000¥。从本质上看,延迟满足是放弃一时得失的高级策略。

一般来说,延迟满足的收益广泛地存在。但是,上面这个例子其实是为了举例而举例。延迟满足是认知领先一个版本的体现,而这种认知差往往由视野所导致的信息差所决定。如果把A和B换成沪二代A和十八线小县城小镇做题家B,而且ta们都考入了同一所大学的同一个专业,这个例子就更加合理了。

延迟满足所对应的人生模型是“高人指点”。这也符合阶级固化和贵人相助。

3. 动态规划

动态规划对应上图的第3个红点。

贪心算法和动态规划体现了局部最优解和全局最优解。感兴趣的人可以读一下它们的维基百科词条和这篇文章。不懂贪心算法和动态规划也没有关系。如果把它们映射到人生,区别大概是这样的:

- 贪心算法:每一个人生阶段都卷第一或卷前 。比如,高考卷清华大学或985、本科卷保研或考研去更好的大学。

- 动态规划:它和延迟满足是一样的。前文提到,“延迟满足是认知领先一个版本的体现”,那么动态规划相当于“先把整个函数研究一遍,再开始卷”。你可以认为,一直唆使你“见天地”、“见众生”、“见自己”的本书正是呼吁你“拒绝“贪心”,坚持动态规划”。相比于“延迟满足串起一些阶段的联系”,动态规划串起所有阶段的联系。

动态规划所对应的人生模型是“基于自我教育的终身学习”。这也符合“新生”。

4. 夕死可矣

既然已经全局最优解了,我还需要其它的分类吗?“朝闻道,夕死可矣”好比上图的函数出现了 。这是你完成了新生的后话。

0x02 目标函数

- 乞丐版:这次高考,我要考650+分!

- 正白·乌哈拉萨虎爵·赏都统·世袭佐领·兼云骑尉·噶图灰达拉哈多罗贝勒·VIP版:多元函数

每个受伪教育荼毒的国产大一新生都需要从“知行”的过程中得到一些目标。这些目标可大、可小、可长、可短。如果不从知行的过程中得到目标,那么你的人生将被塞满各种奇奇怪怪的目标,比如阴阳师全图鉴、王者荣耀拿村标、原神怎么怎么滴、转入一些看似风口实则不适合你的专业、莫名其妙地参加含金量未知的竞赛、保莫名其妙的研、考莫名其妙的研、追一个自己可能追得上的异性、被一个自己可能看得上的异性追、在某座城市买房。但是,如果人生没有一条“三十而立”的主线,生活是非常残忍的。引用知乎用户弗兰克扬的安排定律,“如果大学四年里,你方方面面都被学校和社会安排得明明白白的,那么你毕业后迟早也会被这个社会安排得明明白白的。”注意加粗的“和社会”。在伪教育中,我提到家庭教育、应试教育和高等教育是显性的,而社会教育是隐性的。像手游、淘宝、微博、知乎、小红书、哔哩哔哩这些App,它们的推荐算法也会把你的目标、你的人生、你安排得明明白白。

在明确了目标最好出自“知行”的过程之后,再谈目标函数。这种经验之谈也不少,比如知乎用户北冥乘海生的这篇知乎回答和李沐的这篇知乎文章。

首先,我们定义一个最简单的目标函数:

其中, 代表时间、 代表和目标的距离。随着时间(自变量)的推移,你和目标的距离(应变量)不断地变化。

然后,我们定义一个更复杂的目标函数:

其中, 代表起点、 代表终点、 代表计划、 代表执行、 代表迭代。

最后,我们看看微积分除了作为读书无用论的例子,还可以干什么。

这个式子串起了 和 ,而且将 展开为类似Taylor series的形式、将 展开为类似Lagrange's mean value theorem的形式。

代入前面的链接,不难发现“这个世界最聪明的一批人,思维都差不多”。因为ta们都接受了最聪明的自我教育,比如数学、哲学,没有被学校、社会、推荐算法安排得明明白白。

基于上述的目标函数,我也列举一些营销号式的结论:

- 目标函数 :清晰地定义目标函数。竺可桢语,“诸位在校,有两个问题应该自己问问:第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业后做什么样的人?”

- 时间 :一寸光阴不可轻。

- 起点 :仔细地思考你的原始资本和所受的约束。

- 终点 :往事已矣;来日可追。起点和终点构成一组对立统一的矛盾(参考下一章“马克思主义哲学”)。现在是你所有过去的终点,也是你所有未来的起点。

- 计划 :对于人生这场游戏,高超的玩家擅于构造正反馈。优秀的计划,可以将从起点到终点的路径变得非常平滑。

- 执行 :千里之行,始于足下。强大的执行力是成功的必要条件之一。

- 迭代 :对于每月每年每个人生阶段,人需要适当的总结。因为复盘整个过程可以让下一次更好地出发。

- :抓主要矛盾。因为展开人生会出现无数的细节,所以我们必须重视有限的高阶项,省略无限的高阶无穷小。

- :注意人生的步长,不要越级打怪。

所谓的目标函数,在本质上对应做成一件事的能力。做成一件事需要某些核心能力,可以是李沐所提到的那些,也可以是我所列举的这些。本书下篇的大部分内容,其目的在于提供基本的框架和范式。只要在这个框架和范式里思考,你的思维收敛于这个世界最聪明的一批人,而不是发散于各种奇奇怪怪的歪门邪道。此外,你仍然具有足够的自主性。

0x03 求仁得仁

度过幸福的一生是绝大多数普通人最重要的目标之一。那么,本节解析一条经得起数学拷问的幸福之路。

一个人想要幸福,必须先清晰地回答:什么是幸福?

这个式子可以解释“不知幸福为何物”的人的幸福源泉:在现实(Reality)的重压下,通过降低期待(Expectation)获得幸福(Happiness)。

只要不断地降低期待,我不就幸福了嘛?貌似是这样,但这个过程是不可持续的。事实上,这个式子的Happiness不是幸福,而是“意外之喜”的喜。意外之喜不正是上式信达雅的满分翻译嘛?中华文化博大精深!如果想要过上幸福的生活,让幸福成为一种常态,那你必须让幸福的生活满足封闭性。

- 对于数域 和运算符 。 。

- 对于数域 和运算符 。 。

前者满足封闭性;后者不满足封闭性。所谓的数域,相当于生活状态;所谓的运算符,相当于生活状态的切换。只要生活状态是幸福的,而且生活状态的切换总是落在原来的生活状态里,那么生活满足封闭性。

可以参考幸福的以下定义:

- 总则:求仁得仁是幸福的根本源泉。

- 第一法则:为了保证“仁”的最大化,必须在不确定性横行的世界,让目标的数学期望最大化。

- 第二法则:为了保证决策样本空间的可行性,必须设置接受域,使得理论最优解与实际最优解的差距在接受域的范围内。基于此,对“近似不可得”的目标快速地剪枝,使样本空间足够地合理。

- 第三法则:以发展的眼光看问题,不断地迭代。

- 第四法则:为了数学期望最大化,难免做一些可能失败的事情。将“求仁”本身作为“仁”的核心,并由贝叶斯先后验分析统一成败。总则可以写成“求仁得仁的过程和结果,共同构成幸福的根本源泉,且过程的权重远远大于结果”。

自然语言版本:首先,分析目标的成功率,低于 的目标,pass;其次,选择“成功率 × 收益”最大的目标;最后,接纳失败,反正已经享受了求仁得仁的过程,失败了也无妨。目标和目标之间,由迭代串联而成。

这几乎构成了一个无懈可击的封闭集。

你当然可以有自己的定义,也应该有自己的定义,但那个定义必须经得起数学的拷问。

人生八苦:生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得、五阴炽盛。

在此,推荐《天龙八部》。在三联版的《天龙八部》中,我觉得原书的主旨之一虽然是“求不得”苦,但天龙三男主其实分别对应了:段誉求而得(王语嫣);萧峰求而不得(阿朱);虚竹不求而得(梦姑)。当然,人生不只有情情爱爱,还有青衫磊落险峰行、无计悔多情、胡汉恩仇、茶花满路。人生确实也没有那么简单,因为还有“Noli turbare circulos meos!(朝闻道,夕死可矣)”、“人生本来就有很多事是徒劳无功的啊”。所以,不妨DIY一个专属于自己的“求仁得仁”模型。

0x04 失败乃成功之母

细心的读者不难发现,本文的脉络是逐层递进的“目标函数 → 求仁得仁 → 失败乃成功之母”。失败乃成功之母算是老掉牙的大道理之一了。本节给三个切入点,供你思考。

1. 过程重于结果

高中三年,高考两天。高中三年的记忆重要,还是高考分数重要?

若一个目标值得你投入不短的时间、不少的精力,那么它的过程应该是繁复且有趣的。事实上,任何基于“见天地”、“见众生”、“见自己”的目标很难不繁复、很难不有趣。“得仁与否”往往是一瞬间的感觉,而“求仁”是“吹灭读书灯,一身都是月”、是毕业典礼的惜别、是虽敝帚但自珍的记忆。

2. 成败皆是体验

成功的体验一定比失败好吗?

“大三兴城实习在凌晨三点的时候怀疑人生的我,看着昏黄的路灯光”,这份记忆(体验)远超许多欣喜的瞬间。花样年华偏好站在聚光灯下的光鲜,但随着年纪的增长,甜酒的滋味未必好过一杯苦酒、烈酒或清酒。

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。

——蒋捷《虞美人·听雨》

3. 看山论

看山是山,看山不是山,看山还是山。

见《下篇:自我教育/3 马克思主义哲学/3 三大规律》的否定之否定规律。