序:致和我相似的你

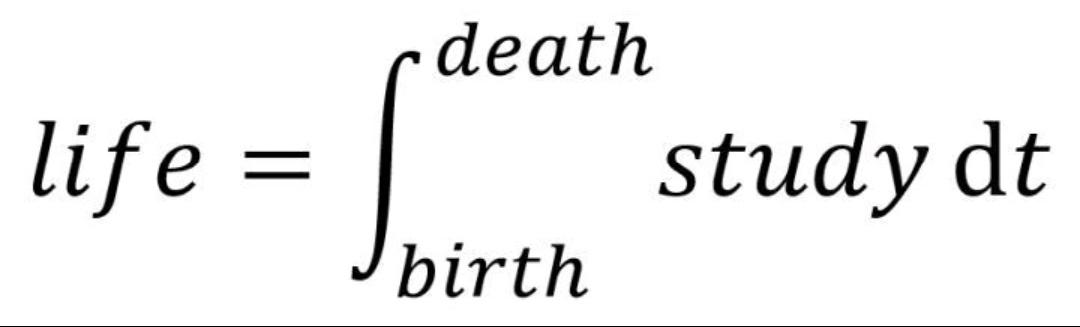

对外输出的念想由来已久。在我为数不多的技能点中,本书所讨论的主题是“如何从平庸的人长成平凡的人”。

在谈“见众生”之前,我不想对平庸和平凡下定义,但我可以告诉你们平凡的必要不充分条件。它包括但不限于:自尊自爱、求真务实、热爱生命、终身学习、不作恶、不内卷、不摸鱼、拥有精神世界、爱“保质期”不短的人事物、找到了理想的人生并不断地为之努力。这要求是不是太高了?对于大多数只受过“伪教育”的人而言,确实。但是,这些本是教育的应有之义。作为一个阴差阳错地被家庭教育、应试教育、高等教育和社会教育荼毒不深的普通人,我经由简体中文互联网完成了“自我教育”,从平庸的人长成了平凡的人。

“新生”包含两层意思:一是初入大学的新生;二是从平庸走向平凡的新生。从平庸走向平凡,是痛苦的。求索之人,就像一条又一条离岸访仙山的船只,在茫茫无际的大海中航行。有些人生来比较幸运,比如父母提供了一艘大船、沿途遍布灯塔;也有些人因为触礁葬身海底;但大部分人选择了靠岸沿途的小岛,沦落平庸。一条破破烂烂的船,经得起多大的风浪?一路走来,我见过了太多太多早早靠岸的人。假如无人指引的你也驶着一条破破烂烂的船出海,而且拒绝平庸,愿本书可以成为你在平凡之路上的一个小幸运。

伪教育

家庭教育

0x01 原生家庭

豆瓣曾经有一个“父母皆祸害”小组。大家可以自行搜索相关信息,对冲一下“天下无不是的父母”。只要你的父母不是温良的高级知识分子,你的原生家庭必然存在不小的缺陷。与此同时,你所受的家庭教育也不及格。就我个人的观察来看,父母在孩子成年之前几乎不当着ta们的面吵架、重视孩子的教育且没有任何不良嗜好,已经是极其稀有的家庭环境了。满足以上三个条件的家庭不一定大富大贵,但成为小县城中产阶级是轻而易举的。以上述“三要素”和“高级知识分子”为界,我将家庭教育划分为三档:不及格、良好和优秀。

- 不及格:做不到“在孩子成年之前几乎不当着ta们的面吵架”、“重视孩子的教育”或“没有任何不良嗜好”。只要不满足其中的任意一条,家庭教育就不及格。

- 良好:满足“在孩子成年之前几乎不当着ta们的面吵架”、“重视孩子的教育”、“没有任何不良嗜好”,而且父母都不是高级知识分子。

- 优秀:满足“在孩子成年之前几乎不当着ta们的面吵架”、“重视孩子的教育”、“没有任何不良嗜好”,而且父母至少有一人是高级知识分子。

1. 言传身教

为什么伪教育的第一宗罪不指向应试教育?因为生命的第一声啼哭始于父母。父母的实力决定了你读哪个档次的幼儿园,受何种启蒙教育,受何种家庭教育。如果父母足够强,ta们甚至可以为你提供真正的教育,使你不必在自我教育中不断地试错、在一段又一段苦涩甚至置你于死地的失败中成长。

观察一下爷爷奶奶和父母,不难发现两代人之间存在不小的相似性;再观察一下父母和自己,亦是如此。随着时代的发展,生产力水平和生活方式已经不可同日而语,但如果仔细地观察父母言传身教的“硕果”,不难发现:父母的言行举止像一种思想钢印,由内而外地左右你的想法和言行。例如,“父母打麻将,而你刷抖音”。将短视频视为新时代的麻将,并无不妥。而且,移动互联网覆盖了绝大多数家庭。父母学会了刷短视频;新生代也学会了打麻将。奶头乐的形式变来变去,但它们的内核始终是奶头乐。类似地,如果父母至少有一人是温良的高级知识分子,孩子几乎无法养成让自己长残的习惯。

2. 亲密关系

父母的言传身教在亲密关系中尤为重要。因为应试教育抵制早恋,所以“如何建立、经营亲密关系”这一重要的课题在当前的教育体系中几乎是空白,更别提仍然被视为禁忌的性教育。我们长期所耳濡目染的父母,自然地成为了最熟悉的亲密关系样本。假如原生家庭足够地恶劣,孩子对待亲密关系的态度、经营亲密关系的能力往往奇差无比。

不及格的家庭教育对亲密关系的影响,最常见的现象之一是“孩子早恋,但瞒着父母”。可以提供良好的家庭教育的父母一般可以正常地和孩子聊感情问题,但不足以提供跨时代的建议。

3. 畸形的爱

父母爱不爱自己的孩子?除了极少数变态,父母都或多或少地爱自己的孩子。那么,父母明明爱孩子,为什么其言行却害孩子呢?因为坏。

回到原生家庭的“及格三要素”:

- 在孩子成年之前几乎不当着他们的面吵架:上一代人的教育环境非常差,而培养孩子是一件非常复杂的事情。对于大部分家庭而言,言传身教在家庭教育中的占比极大。父母吵架无疑是人生阴影之一,尽管大部分孩子没有这种意识;苛责孩子则是更加严重的人生阴影。父母因为负面情绪爆发冲突已然恶劣;从小到大接受冷热暴力的孩子想长成一个双商正常的人,几乎不可能。

- 重视孩子的教育:在这个学历大幅度地贬值的时代,为什么教育很重要?生于二十世纪七八十年代的父母经历了改革开放和恢复高考,见证了“知识改变命运”,甚至吃够了没文化的苦,清一色地“砸锅卖铁也要供孩子上大学”,几乎不会不重视孩子的学习。但是,ta们重视的是学习所对应的学历,不是教育。当今社会,一纸文凭的作用极其有限。高考多考了一百分,不如选专业撞大运。教育最强大的力量之一是智识,而且其副产品之一是精神世界。获取“物质”很依赖家族的原始积累,但“精神”最好的养料之一是苦难。对于大部分普通人而言,通过智识支撑起足够的物质世界和精神世界,几乎是过好这一生的唯一解。

- 没有任何不良嗜好:有不良嗜好的父母大概率不满足前两个条件,而具备“及格二要素”的父母一般没什么臭毛病。同样地,假如父母沉迷黄赌毒或其它的违法犯罪行为,孩子几乎无法长成一个双商正常的人。

“及格三要素”要求父母不坏,但大部分父母不由自主地坏。坏和爱结合,形成了畸形的爱。

4. 残缺的爱

根据父母的动因,家庭教育分为主动教育与被动教育。

- 主动教育:父母有意识地教育孩子,即未雨绸缪。

- 被动教育:父母可以帮助孩子解决所遇到的问题,即“兵来将挡,水来土掩”。

“高级知识分子”意味着什么呢?在主动教育上,提供良好的环境,引导孩子;在被动教育上,倾听,提供力所能及的支持。

- 提供良好的环境:举一个历史悠久的例子,孟母三迁(学区房),但最有效的方式还是言传身教。每天阅读半小时的父母比寸土寸金的学区房更“值钱”。

- 引导孩子:热衷养娃的高知爸妈之所以不可能让孩子长残,是因为养娃这个问题依然对应某些已经非常成熟的解法。培养兴趣、避坑、帮助孩子突破瓶颈等,都存在既有路径。

- 倾听:和家庭教育类似,我将倾听分为及格、优秀和完美三档。

- 及格(包容):若孩子在成长过程中产生了困惑,父母可以包容孩子的想法和言行。

- 优秀(理解):如果想要更进一步,在包容的基础上换位思考,和孩子共情。

- 完美(开导):“包容,理解,开导”一气呵成,具备顶级的治愈力。

- 提供力所能及的支持:不缺孩子的钱、支持孩子合理的诉求等。

“高级知识分子”要求父母不蠢,但大部分父母是蠢的。被大多数人所忽视的是,蠢的负面影响不比坏更低。蠢和爱结合,形成了残缺的爱。

5. 童年阴影

根据不满足“及格三要素”和“高级知识分子”所结出的恶果(分别是坏和蠢的产物),我将童年阴影分为负面的人生阴影和悬而未决的困惑。

- 负面的人生阴影:这类人生阴影比较契合大家的第一印象,校园霸凌、“老师的言语辱骂,甚至体罚”、更恶劣的事情还有性侵等。除了足以为外人道的中等恶性事件(我告诉老师、爸妈),“大恶”往往羞于启齿,比如长辈附带威胁的性侵;“小恶”则不足挂齿,比如贫穷所致的困窘。负面的人生阴影需要出口。它不一定非得是父母,也可以是朋友、恋人甚至其ta萍水相逢的陌生人。一旦人生阴影积压在心头,就可能对人生造成深远的负面影响。

- 悬而未决的困惑:除了清除人生阴影,排解悬而未决的困惑也是成长的必经之路。对于人生的重点和难点,大多数孩子只能靠自己。重点包括择业、婚恋、精神独立等;难点包括成长之路所遇到的各种bug,其中最大的bug莫过于“在伪教育中独自地面对没有容错率的人生”。

0x02 站在不吃香菜的肩膀上

引用半篇旧文:

我生于1999年。

我是在农村长大的留守儿童,小时候跟着爷爷奶奶生活。在春秋学期,我和大多数的孩子一样,上课、写作业、嬉戏玩闹、很早睡,也很早起;在寒暑假期间,我一般去外婆家。外婆家远在十五里开外的一个山窝窝中,附近只有二十户左右人家。我外公及其一众兄弟便占了六户。若走上二三里,便可以走到一个小村庄。那个小村庄有一个小学,只有一二三年级,二三年级一同上课。乡村教师教书育人之功力可见一斑。等到第一个外出务工的青壮年带回了“打工挣钱多”的消息,小村的人便倾巢而出,只剩老弱妇孺春耕秋收,过着简单且朴素的日子。暑假的傍晚时分,外公外婆去田里摘下莲壳微微泛黑的莲蓬。次日,外公外婆一家人和我把莲蓬剥开,取出莲子,使用自制的莲刀将莲壳切开一条窄缝,去壳、去衣、去芯。至于寒假,外公会制作一种纯手工的厚饼。它的原料主要是糯米和某种不知名的树汁。因为外公有一张好吹牛的大嘴,“他外孙学习成绩很好”这一不实言论一度广播乡里。小学时,从乡里去到村里,从村里回到乡里,那片闪耀的星河,那棵裹着薄冰的山茶树,未让我感受到贫穷,但它们似乎在我的心里留下了什么。

随着我的两个表弟日渐长大,只有一二三年级的小学已经无法满足他们日益膨胀的文化需求了。与此同时,舅舅的钱包也因为他的勤俭厚了起来。外公一家在我读初中的时候搬入了距乡政府仅二里之遥的新房子,从山窝窝里的由土坯、瓦和木头所组成的旧房子搬入了砖、钢筋和水泥所组成的新房子。彼时,我已经能自己照顾自己了,于务工的父母而言不算负累,所以我初中的寒暑假开始在广州的郊区度过。那时的我不具备独自外出的能力,只可以在工业园的园区里胡乱走走。等到爸妈放假,我可能被带去越秀公园之类的地方,见识外面的大世界。高中的假期亦是如此,偶尔还可以蹭到公司的福利,举家出游巽寮湾。在高三结束之后,我已经可以独自地绕着以广州塔为中心的市中心逛到夜色落幕了。中学时,从乡里去到一线城市,从一线城市回到乡里,越秀公园的五羊雕像,广州塔绚丽的霓虹,未让我感受到富有,但它们似乎也在我的心里留下了什么。

@ Anticorianderist《十五年变迁之我见》(节选,有删改)

这半篇旧文除了穷,似乎也没有多少关于家庭教育的苦水。对此,我对着第一节的各个小节分别写一点点:

- 言传身教:我爸骗我妈,“存折在哪?我要去存2000块钱。”当再次拿到存折时,我妈发现,“我爸不是存了两千,而是取了两千”。

- 亲密关系:吵架、具体的感情状态,这类破事写不完,也没必要写。我只用一句话概括,“假如我考不上大学,ta们一定会离婚。”

- 畸形的爱:有一次,我和几个小伙伴在河边钓鱼,被我妈发现了。她当众扔掉我的鱼竿,暴力地从旁边抢过一条鱼塞给我,“钓这东西有什么意思?回家!”

- 残缺的爱:从小到大,我全是自学,没有任何父母的辅导,也没有念过什么辅导班。我的自学不仅包括考试,而且包括感情问题、择业、情绪管理等。ta们没有能力教我,也没有财力让别人教我。小学二年级,我们语文老师让我们写日记。那年,我妈碰巧在家里带我。我问她,“日记是什么?要怎么写啊?”她回答,“我怎么知道?”因为第二天要交,我当晚急得稀里哗啦地哭。我哭她也哭。最后,我的日记写了什么呢?“小明家养了一只小白兔,好可爱。”整个学期,我的日记都是“今天,小白兔……”、“今天,小白兔……”、“今天,小白兔……”。反正那个因为没有预习把学生赶出教室的语文老师只批一个“阅”字。

- 童年阴影:上述四点都算。除此之外,刻意隐瞒包括但不限于“非常多异性朋友(可能被误解为早恋)、青涩懵懂的伪初恋、上课偷偷玩手机、经常去网吧”。悬而未决的困惑:everything。

我一路上行,见过从10分到90分的各种原生家庭。我所在的原生家庭当然不够恶劣,因为原生家庭足够恶劣的种子连破土而出的机会都没有。但是,留下来的花,有百般开法。读到本文的你,当然也有你的开法。

0x03 自愈

“从伪教育到自我教育”不应该一味地批判伪教育所造成的艰难困苦,因为自我教育的玉汝于成才是本书的根本动机。我以自己为例,分析“如何弥补家庭教育”。

作为一个幸运儿,我的幸运之处包括:

- 留守儿童:学龄前跟着外婆,远离了相看两厌的爸妈。我外婆至今仍然津津乐道,“在你爸妈接你回家过年的时候,你害怕ta们像害怕陌生人一样,老往我这里躲。”和爸妈的聚少离多,使“言传身教”、“亲密关系”、“畸形的爱”对我的负面影响非常小。

- 应试教育的受益者:“(在我们村)成绩好”使我获得了及格的生存环境,极少受到来自家庭的苛责。

- 从不缺倾听者:在人生的前六年,我获得了人世间最纯净的爱,白天无忧无虑地在大坪上拿着木剑召唤疾风、晚上抬头便是治愈一切的漫天星河,活在童话里;在小学、中学、大学的时候,同性或异性好朋友一直无缝衔接。

- 智识:我有着顶级的好奇心和求知欲。凭着它们,我能够解决任何的困惑。

和幸运之处相对应的弥补方式:

- 有意识地远离家庭的负能量:越离谱的原生家庭,越可以、也越应该头也不回地一走了之。其实不只是糟糕的父母或家庭教育,和负能量划清界限是一门必修课。大学时,只要可以经济独立,你几乎可以彻底地离家出走。很多人眼中的“父母皆祸害”是父母作的恶,但忽视了ta们潜移默化的言传身教。总之,只要你的父母不是温良的高级知识分子,“将你的人生被ta们所占据的部分恰到好处地切割”是一件必做的事情。

- 好好学习:相信大家非常清楚“成绩好”所带来的收益。一般来说,只要不在卷王大学的卷王学院,拿奖学金应该是非常容易的。

- 学会倾诉:此处所对应的两个极端是“什么都自己一个人熬”和“自己属于只产生负能量的情绪黑洞”。只要原生家庭不会太离谱,你应该不至于连一个可以倾诉的人都找不到。

- 多读书:或许这个建议过于笼统,我不加解释地推荐一个视频,梁永安/一生细读一本书。在大学期间找到你的人生之书,因为她将成为你永远的避风港。

high-level地看,治愈分为阳光和智识。

1. 阳光

它还在那儿。一动不动。而在别的地方,村庄、小河、山坡上,到处都沐浴着灿烂的阳光。苦楝树下那片可怜的小小的紫色花朵,仿佛就是我,永远都在阴影中,永远。它在微风中不安地翕动,若有所思,似火欲燃……

绝大多数人都有一处幽暗。那是一片无人引渡的虚无。虽然淌过虚无只可以由本人完成,但旁人可以指导,也可以当救生员。在前文中,我提到“倾听分为包容、理解和开导三档”,被倾听正是让人走出负面的人生阴影的唯一方式。它像一束阳光,照进在阴影中的花地。所以,学会倾诉;在学会倾诉之后,成为一个好的倾听者。关于倾诉,详见“下篇:自我教育/人际关系篇”。

没有死刑

没有监狱

没有恐惧

没有贪污腐化

遍地都是紫云英的花朵,它们永不凋谢

长江不再泛滥,连江水都是甜的

日记和私人信件不再受到检查

没有肝硬化,也没有肝腹水

没有与生俱来的罪恶和永无休止的耻辱

没有蛮横愚蠢的官员,也没有战战兢兢的百姓

如果你决定和什么人结婚,再也不会有年龄的限制

“这么说,什么烦恼都不会有了?”

“对,什么烦恼都不会有了。”

@ 格非《山河入梦》

2. 智识

假如我们的人生没有引以为耻的过去,或者每一句有声的嘶吼或无声的呐喊都被人听到,何谈治愈?没有伤口的人生,何谈治愈?因为人有欲望。无论是本能的欲望,还是被外界所驯化出来的欲望,只要欲壑未填,就成为了伤口。你没有考上985,所以希望自己的孩子考上985,就像没考上大学的父母把自己的欲望强加给下一代。很多事情也是类似。

同样地,我简单地给出一句“所以”。所以,多读书,因为书中自有张良计。

应试教育

0x01 站在不吃香菜的肩膀上

所谓应试教育,其主角当然是考试了。周考、月考、期中考试、期末考试、中考、高考、考研等,考试贯穿了做题人的前二十年。广为流传的“一考定终身”指的是高考。但是,在我看来,“一考定终身”定的仅仅是“有无受教育的可能性”:中考落榜了,中专;高考落榜了,大专;经过了大学一轮又一轮的扩招,考研几乎成为了第二次高考。所以,以“一次考败,抱憾终身”形容做题人似乎更加妥帖。

我先泛泛地和大家重温一下做题人们所受的应试教育。

1. 中考

我六岁读了一天幼儿园,哭着回家,然后第二天直接读一年级了。一年级的期末考试,我的语文96分、数学99分。我顺利地渡过了第一劫。

二、三、四年级稀松平常。我在一年级的基础上稍稍退步,但没有沦落为坏小孩。到了五年级,我备受班主任重视,终于进入了“好学生”的行列。在踏入中学之前,我顺利地渡过了第二劫。

有了自诩“好学生”的底气,六、七、八、九年级也稀松平常。我在五年级期末考试的基础上起起伏伏。初中时期,我渡过了最大的劫——中考。为了留住优质生源,我们县重启了提前招生的政策。根据九年级上学期的期末考试成绩(全县统一改卷并排名),全县的优质生源提前参加我们县最好的高中的招生考试,录取260人左右。我所在的初中17人参加,但只有3个人被录取。我是其中之一。在提前进入了我们县最好的高中之后,只有全县眼界最广、成绩最好的几个学生的父母,才让自己的孩子放弃录取资格,备战中考,以进入市重点、省重点。

和上一篇文章类似,秀一下恶劣的教育环境:

- 小学同学:一个乡管辖多个村。有些村没有小学;有些村只有一二三年级。一些来自偏远的村的孩子需要自己带米、菜,放在学校的食堂里蒸熟。偷别人菜(比如鸡蛋)的小混混很多。小学不分好差班,小流氓、校园霸凌几乎存在于每个班级。

- 小学老师:体罚,让犯错的学生互扇耳光,扇到脸颊红肿为止;几乎所有的老师都只关心“好学生”,根本不把“差生”当人看;至于教学水平,你无法评价不存在的东西。我现在依然记得,五年级被盛宠的我天天被叫起来念阅读理解的短文。有一次,我不认识乌江自刎的“刎”字,“wěn”脱口而出。语文老师一听,“什么?让我看看。”她迟疑了一秒,“这个字念‘wù’,继续念吧。”

- 初中同学:小流氓长大了,成为了具备战斗力的大流氓。他们整天流连于网吧倒也人畜无害,但打群架就威胁学校的治安了。王者荣耀这类手游可谓功德无量,从精神上阉割了流氓的战斗力。

- 初中老师:历史老师由英语老师兼任(一个老师多门科目换来换去简直是家常便饭);把自己的电脑以网吧的价格租给学生;男老师企图潜规则女学生等。

关于中考,我想谈什么?幸运。据我观察,本书的读者至少是本科。你们或许知道、或许不知道:在某些穷乡僻壤里,有些人注定一辈子也不可能走出大山。ta们是没有出路的,但你是有的。和条件比自己优渥的人比惨是一种下意识,但你也应该铭记“翻开过微积分教材”的幸运。

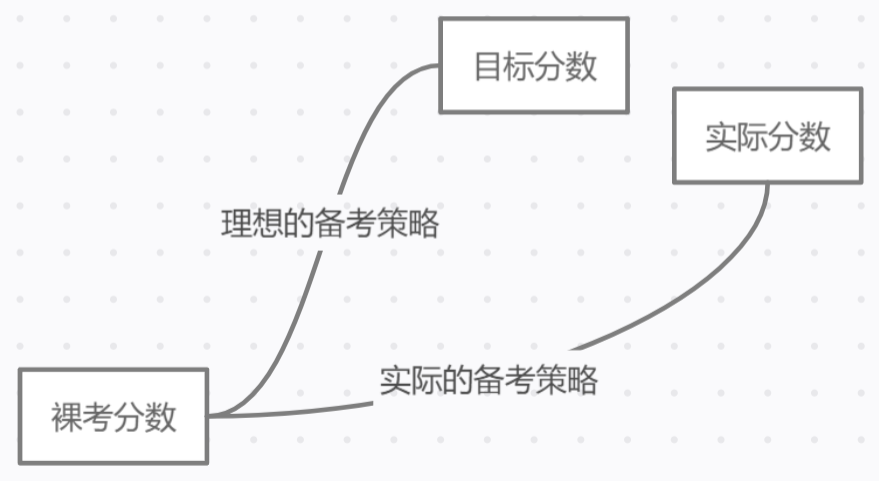

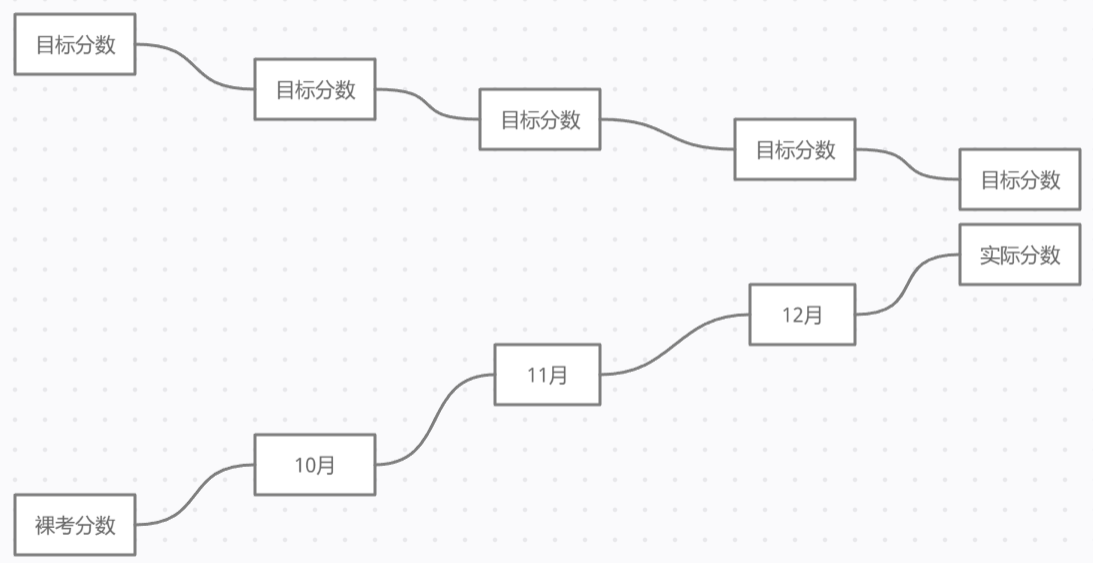

2. 高考

关于高考,我想谈什么?不幸。绝大多数高中老师的应试能力极差,更别提教别人了。像语文、政治、历史这种学科,绝大多数小镇做题人相当于闭门造车,沿着错误的方向努力。你可以看看你们高中老师的学历,是不是顶多本省某所师范大学的本科?跟着考不上清北的高中老师学习,你怎么可能考上清北呢?中学期间,我一直以为勤奋和聪明是一种此消彼长的关系。即,越学越笨。后来,我才逐渐地意识到:学习不会使人变笨;只有跟着笨的人学习,才会变笨。因此,高考的第一个坑是不自学。

自学是少受应试教育毒害的关键。中国最声名远播的高中不是中国人民大学附属中学,也不是上海中学,而是衡水中学。绝大部分野鸡高中照猫画虎地学习所谓的“衡水模式”,比如跑操、军事化管理。但是,堆时间、纪律无法有效地提高分数。绝大多数做题人做了几万道烂题,把脑子做成了一团糨糊,却从来没有好好地研究过几遍高考真题。除了应试教育之外,自学对于高等教育也至关重要。几乎所有的本科生培养方案都是陈旧的。每个学院负责教学改革的人只擅长让本科生在推免的窗口期大骂推免政策朝令夕改。它们可能为了一个虚假的就业率数字大费周章,却不愿意切实地提高学生的就业竞争力。

高考的第二个坑是填志愿。绝大多数高校的生化环材和农林牧渔招了多少来自北上广深的学生?招了多少来自偏远山区的学生?第一,小镇做题人对于专业可谓一无所知;第二,越差的高中越看重学校的档次,以至于高中老师评奖评优的KPI也是学校的档次,进而劝说高中生报考好学校的烂专业。

你没有必要过于怀疑或苛责自己的能力。对于做题人而言,高考是一场价值有且只有录取通知书的考试,而不是按照分数划分三六九等的能力测试。我先送你一句“保质期不一定很长,但可能很有效”的鸡汤:凡此过往,皆为序章。

0x02 单向度的人

1. 内卷

根据是否属于零和博弈,考试分为选拔性考试和通过性考试。像中考、高考这种所谓的“择优录取”考试,属于选拔性考试;本科的期末考试、TOEFL等只需要达到某个分数即可,属于通过性考试。为了成为选拔性考试的优胜者,做题人只有在考试能力上排名靠前,才可以进入所谓的“名校”。选拔性考试与通过性考试没有优劣之分,仅仅是目的不同而已。可怕的是,选拔性考试横跨了青少年形成三观的人生阶段,使做题人养成了一些受害终生的习惯和思维。

- 失败者:选拔性考试注定了绝大多数做题人只是陪衬,成为尖子生的背景板。在考试中的失败者往往有“名校情结”。更隐蔽的是,ta们常年受到老师、父母在言语上的打压,严重地缺乏正反馈,进而丧失了必要的自信心。此外,“错题本”或多或少地以某种畸形的方式与失败和解,比如黑马逆袭、读书无用论、仇智。

- 成功者:“做题家”靠着成绩,成为了收割赞扬、鼓励和奖励的赢家,但最终结局依然是沦为内卷的受害者。第一,做题水平很容易成为ta们的信息茧房,但做题水平在转化为录取通知书之后,用处很小;第二,长时间浸泡在基于内卷的夸奖中,容易滋生“人上人”心态和病态的好胜心;第三,因为正反馈来自于考试,所以ta们也许爱考试,但不一定爱知识。

内卷没有赢家。

2. 遗毒

- 又卑又亢:如上所述,应试教育的第一条遗毒由错误的反馈系统所造成。和应试教育相配套的反馈系统塑造了畸形的自卑与自信。对于“错题本”而言,ta们的自卑使自己要么逆袭成为“做题家”,要么终日和奶头乐为伴。对于“做题家”而言,ta们的自信非常脆弱,因为应试能力所带来的好处仅限于考试。在其它场景下,脆弱的自信几乎一触即溃。

- 路径依赖:第二条遗毒源自于应试教育过度发达的生态环境。高考的产业链可谓渗透了中国所有的普通家庭。和高考配套的教育体系、教辅资料、父母,使高考成为了一件“只需要刷题和考试”的事情。“擅不擅长刷题和考试”、“刷题和考试容不容易”另说,单单高考的生态环境,便注定了高考根本不可能DIY。当然,高考确实不应该过早地让能力不足的高中生DIY。但是,在中学时期投入大把大把的时间刷题和考试,使做题人变成了官媒所嘲笑的“小镇做题家(错题本)”模样。应试教育过度发达的生态环境使高考成为了一件路径依赖的事情。无论高考难不难,学生只需要负责做题和考试,而独立地做成一件事的能力、沟通能力几乎没有得到锻炼。

- 低级趣味:第三条遗毒关于价值观。应试教育产生了两种极端,“学而优则仕”和“读书无用论”。前者延续了封建社会科举制的价值观,认为“书中自有黄金屋、书中自有颜如玉”;后者在考试分数无法变现的情况下冒头。它们的本质是“将教育的作用贬损为功名利禄”。这也是应试教育的低级趣味。教育的有用之用在于知识本身;教育的无用之用也在于知识本身。知识在应试教育中的风头被分数盖过了,使做题人以分数为荣、以分数变现为动机。这使做题人不仅陷入了应试教育的误区,培养了过于低级趣味的价值观,而且连知识的力量都得不到。

0x03 应试

1. 误区

因为大一新生仍然没有脱离考试,所以本节谈一谈几个常见的应试误区。

- 重复:对于一场为期两天的考试,我们真的有必要准备三年吗?根本没必要。绝大多数人的高中,与其说读了三年,不如说“把一天重复了一千遍”。很多人根本不应该在高三的六月份参加高考,而应该在“重复”发生的时候高考。等到所谓的“录取吧(678的谐音)”,很多人已经学得非常麻木了,一遍又一遍地考低分,无法独立地突破个人的瓶颈,进而迈入新的分数段。与其像行尸走肉一样继续熬苦日子,不如早点结束。

- 线性思维:所谓的线性思维,是指“因为A,所以B”、“因为非B,所以非A”这种逻辑链极短的思维方式。任何稍具规模的问题,其影响因素必然涉及方方面面,而且因素和因素、因素和问题、问题的各个阶段均存在比较复杂的联系和变化。如果属于“线性人”,你就只有对生活逆来顺受的份了。高考也是稍具规模的问题。它所需要的核心能力是刻意练习。

- 自我设限:“做题家”是少数人,而“普通的大多数”在长年累月的被否定之下,早早地树立了名副其实的小目标,比如考个本科、考个末流985。但是,对于高考这种简单的刻意练习模型尚且如此,在梦想上还怎么志存高远呢?自我设限是一个普通做题人在高考分数上举起的白旗,也是人生被自我阉割的开始。

2. 走出误区

和《上篇:伪教育/1 家庭教育》一样,剩下的三篇“伪教育”也蜻蜓点水地写一点弥补方法。

应试教育的破局之道在于自学。应试教育的怪胎几乎不自学。一方面,ta们迷信虚假的应试权威;另一方面,ta们误以为自学很难,否则还要老师干嘛?关于自学的可行性,我将在《下篇:自我教育/2 数学/1 初等数学》中以一个例子详述。自学的关键是问题。只有善于在生活中发现问题的人,才可能独立地解决问题。对于自学,第一个问题是“如何让自己提出问题”。和本节第一小节的“重复”相对应,有效学习即“不重复”。因为“事物是永恒发展的”,任何的学习过程都不完美。很多人缺乏“找茬”的意识,在刷新题和总结旧题的时间分配上也不合理。从形式上看,有效学习必须服从输入输出相适应。学习是将输入转化为输出的过程。从输入出发,学习材料应该在保证质量的前提下,尽可能地满足Stephen Krashen的二语习得理论的 法则;从输出出发,学习材料应该按照布鲁姆教育目标分类法转化为学习笔记。持续 的迭代,拥有顶级的自学能力仅仅是时间问题。

对于线性思维,你首先需要对所谓的智商祛魅,拥抱成长型思维,然后丰富自己的图式。能多学一点数理逻辑则再好不过。它们分别负责认知的两个方面:

- 知识点:在线性思维里,学习的过程是一本书,一章一章往后讲。学会了某个知识点,相应的题目可能就做对了。那么,如何定义“学会”?不知道你的小初高老师有没有学过布鲁姆教育目标分类法,有没有学过认知神经科学。我猜没学过。即使ta们学过了也未必教你。“学习如何学习”是一门实实在在的学科。为了应试,不系统地学习它可以理解,但粗粒度地了解其概念有助于跳出“学海无涯苦作舟”的机械运动。

- 体系:线性思维很常见的一个症状是“多背诵,少抽象”。因为没有体系串联起知识点的整座宫殿,所以陷入了“背了又忘,忘了又背”的死循环。这和“做了又错,错了又做”是不是很像?我之所以频繁地引用维基词条,是因为我在理解了这些之后才成为了做题家。待解决的问题规模越大,所依赖的认知体系越复杂。没有体系的知识点是一盘散沙。这也是为什么刷再多碎片信息也成不了学霸。

至于自我设限,韩愈早在一千多年之前就揭示了平庸的根本原因。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者,不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

@ 韩愈《马说》

在读完本书之前,我希望你暂且默认“天生你材必有用”。

高等教育

0x01 大学之谓

本文只需要奉上《上海交通大学学生生存手册》和《西南联大》的链接即可,因为它们涵盖了高等教育所须知的绝大部分内容。我非常建议你们在读完《上海交通大学学生生存手册》和看完《西南联大》之后阅读本文。碍于价值观和吸收度,你不一定愿意读(看)完它们。如果你浅尝辄止,我希望你在若干年之后再读(看)一遍。

1. 《上海交通大学学生生存手册》

我开篇大书特书的内容一定是“国内绝大部分大学的本科教学,不是濒临崩溃,而是早已崩溃”。现在,后知后觉的人们终于以较大的声浪质疑“应试教育的本质不是教育,而是筛选”、“本科教育不是教育,而是‘依托答辩’”,但《上海交通大学学生生存手册》早在2008年就已经指出了高等教育的根本问题之一。

对于绝大部分考不上Top 3的“失败者”而言,我认为值得强调的是:

- 国内绝大部分大学的本科教学,不是濒临崩溃,而是早已崩溃。《上海交通大学学生生存手册》简短地介绍了“国内绝大部分大学的本科教学早已崩溃”的现状、成因以及高等教育应该达到什么水平。这对所有的大一新生都具有指导意义。

- 在进入大学之时,苍白的高考分数已经作废了。《上海交通大学学生生存手册》的原文是“大学四年留给你的是你的人生,在你毕业之时,那一串苍白的分数其实就已经作废了”;在步入大学之后,你不难听到“在工作了十年之后,没有人记得你的学历”这种类似的道理。所以,你无需担心你曾经在高考上落后于人。

- “平庸的生活方式是麻醉药。他只会束缚你,让你没有作为,甚至没有出息地度过大学的四年。”王小波在《我的精神家园》中也有类似的观点,“如果说贫穷是种生活方式,拣垃圾和挑大粪只是这种方式的契机。生活方式像一个曲折漫长的故事,或者像一座使人迷失的迷宫。很不幸的是,任何一种负面的生活都能产生很多烂七八糟的细节,使它变得蛮有趣的。人就在这种趣味中沉沦下去,从根本上忘记了这种生活需要改进。”

《上海交通大学学生生存手册》的“不足之处”包括:

- 它所面向的读者是上海交通大学的本科生。“考入上海交通大学”筛掉了至少99.9%的大一新生。此外,《上海交通大学学生生存手册》的核心读者是上海交通大学的本科生的佼佼者。这筛掉了至少99.99%的大一新生。既然如此,为什么我仍然建议你读完它呢?和王小波的上述观点类似,我从生活方式的角度简短地谈谈认真地读完《上海交通大学学生生存手册》的意义:人与人之间的差距,本质是生活方式的差距,而生活方式的差距源于思维方式的差距。读《上海交通大学学生生存手册》的重点是理解作者的思维方式,而不是企图“抄作业”。缩小思维方式的差距,即缩小生活方式的差距,即缩小自己与优秀的人之间的差距。呈现思维方式的最佳形式之一是“成体系地表达”,而“成体系地表达”的最佳形式之一是书。

- 信息具有时效性。《上海交通大学学生生存手册》因时因地的内容占了过多的篇幅,但这种信息的时效性非常强。基于此,《上海交通大学学生生存手册(新版)》再接再厉。我曾经看到一条评论“新版的生存手册即转码手册”,但具体情况的具体分析总是治标不治本的。这也是“自我教育,从而DIY everything”的必要性所在。

2. 《西南联大》

《西南联大》是一部关于国立西南联合大学的纪录片。相比于《西南联大》,更加亲大一新生的影视作品是《无问西东》或《九零后》。所以,《西南联大》能看则看、不能看则不看,但随着“段位”越来越高,你自然而然地需要《西南联大》的刚毅坚卓。

国立西南联合大学是中国最好的大学,没有之一。本文的部分标题出自梅贻琦的名言“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”在我看来,国立西南联合大学理应成为高等院校的标杆。但是,现在的高等院校哪有风骨、情怀、传承和教书育人(高等教育最基本的职能之一)的影子?钱理群延续了鲁迅针砭时弊的传统,“我们的一些大学,包括北京大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’。他们高智商、世俗、老到、善于表演、懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。”在此,我不灌输“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的价值观,也不讨论“钱学森之问”。本文的职责是以“从伪教育到自我教育”的视角,再论高等教育实然与应然。

0x02 所谓大学

1. 教书育人

- 教书

- 应然:选择公认的一流教材,有能力的学校英文授课,没能力的学校依靠公认的一流教材的中译本授课;建立具有“监督、淘汰、优化”功能的教学机制,逐步地提高教学环境;建立“透明、合理、与时俱进”的评奖评优体系,形成良性的引导和竞争……

- 实然:每所高等院校各行其是,让天坑教材构成了一条又一条利益链,毁人不倦;课程质量稀烂,但评教形同虚设;评奖评优延续了应试教育“唯卷是举”的风格,而且加入了官僚主义和裙带关系……

- 育人

- 应然:让大一新生形成独立的人格;提供因材施教的择业、就业指导;建立高效的行政体系,杜绝尸位素餐和踢皮球……

- 实然:把本科牲当作圈养四年的猪,出栏了便自生自灭;通过美化就业率骗骗下一届;外行指导内行……

从教书育人的目的来看,高等教育应该向社会输送未来的中坚力量,但现在的高等教育连合格的螺丝钉都造不出来。

2. 养蛊游戏

- 蛊王大学:教育,应该把普通人教好,而不是把尖子生教好。越牛逼的学校,越牛逼的生源。学校的内部又分了三六九等。越是牛逼的学校,资源越多;越是牛逼的学院,资源越多。越牛逼的生源 → 越牛逼的学校 → 越牛逼的经费 → 越牛逼的老师 → 越牛逼的生源,在这种养蛊游戏下,名校的作用是什么?我们无从得知名校存在的价值是培养尖子生,还是筛选尖子生。

- 野鸡大学:本科读的是野鸡大学意味着什么?第一,通关难度小。野鸡大学根本用不上智商。像数学、物理学、哲学这种硬核学科,野鸡大学的生态依然可以将其化作一场又一场“背多分”考试。955的学习强度辅以“临时抱佛脚”等小技巧,不难拿到奖学金和保研资格。值得提醒的是,“卷赢了”只能代表“通关了本校本专业”,和撕下“做题家”的标签相距甚远。第二,失败者的社会实践。很多野鸡大学的大一新生纠结所谓的效率和弯路。认识原地踏步甚至南辕北辙的必然性及其和解其实是另外一门必修课,但不妨想想失败者的竞争优势是什么。这个世界在2100年之前,“成功者少失败者众”的格局不会改变。也就是说,在你的有生之年,身为失败者的社会实践成为了深刻地理解绝大多数人(失败者)的必要条件。

0x03 进退无由

1. 有大楼之谓也

全盘否定所有的教育工作者是不客观的,但“学为人师,行为世范”的良师确实仅仅存在于蛊王大学的蛊王学院的蛊王专业。含蛊量与良师的数量、质量呈正相关。如果加上教学水平这个指标,我只能说:与其在粪坑里找金子,为什么不拥抱互联网呢?

在我看来,高等院校唯一的价值是一幢又一幢大楼所形成的自我教育的环境。首先,最差的野鸡大学也有图书馆和运动场。图书馆放着安静的书桌;运动场让你健康地自我教育五十年。积累硬实力,足矣。其次,在大楼之中的高等院校是一个五脏俱全的社会单元。认识到“有人牛逼;有人装逼;有人傻逼”是自我教育的另一个组成部分:软实力。虽然每个人一直位于某个社会单元之中,但到了大学,陡升的自由度才解锁了社会单元的所有模块。

2. 日常

我不加解释地列举以下习惯:

- 卸载杀时间的手机APP,比如短视频、手游。

- 手机倒扣且静音;电脑别挂微信和QQ,若不得不挂,屏蔽所有非必要的群;整块的时间,尤其安排了学习任务或工作任务的时间,可以不秒回就不秒回。

- 有问题,先Google。

- 每天运动约0.5h。

- 每天阅读约0.5h。

- 每天开心约1h。注意,杀时间的奶头乐不算。

- 保持社交,聊天对象以异性为宜。

- 自省:如果今天可以重来,怎么度过?

- 基于自省,每个月养成三个习惯。

- 记录美好。

按照前面所提到的说法,上述习惯属于生活方式。愿不愿意改变生活方式,唯人自取。

3. 基本素养

我不加解释地列举以下重要的技能点:

- 硬实力

- 精通英语。

- 掌握一门常用的编程语言,比如Python。

- 了解你所感兴趣的一级学科的全貌。

- 数学水平至少可以看懂《下篇:自我教育/2 数学》。

- 哲学水平至少可以看懂《下篇:自我教育/3 马克思主义哲学》。

- 可以拿到任何一所高校的任何一个招生人数 ≥ 10 的专业的硕士录取通知书。

- 软实力

- 不卑不亢。

- 可以通过“言”和“行”向任何正常人清晰地表达自己的“心”。

- 己所欲,勿施于人。

- 人际关系水平至少可以看懂《下篇:自我教育/4 人际关系》。

- 异性关系水平至少可以看懂《下篇:自我教育/5 异性关系》。

- 照顾好自己。

社会教育

0x01 关于社会

曾经有一个流传甚广的表情包“social, social”。它调笑式地强调了一种“少已更事”的状态。是否进入社会划分了所谓的学生时代和社会人。相似的情境还有“进了社会,大家都很现实”的过来人经验、“终不似,少年游”的愁绪、“愿你走出半生,归来仍是少年”的自欺欺人。但是,本文所讨论的社会教育不是指学生时代的下一个阶段,而是指“渗透在家庭教育、应试教育、高等教育之中的社会教育”。因为“大家这年头网上冲浪的强度,dddd”,所以本文的重心是和互联网相关的部分话题。

1. 社会焦点

在移动互联网时代,社会焦点莫过于各大APP的热搜。最经典的言论之一是“将军孤冢无人问,戏子家事天下知”。在智能手机普及之前,暂且不论大众的喜好,即使社会焦点存在,其讨论范围也局限在方圆百里之内的口口相传。但是,移动互联网的兴起做到了“社会焦点全中国同时同地(互联网)论”。在探讨社会焦点何以成为社会教育以及存在哪些问题之前,先联想一下:

只是这牺牲的适意是属于自己的,与志士们之所谓为社会者无涉。群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了。

——鲁迅《娜拉走后怎样》

现在,中国的群众是否仍然是戏剧的看客?在《家庭教育》中,我提到“父母的言行举止像是一种烙印,由内而外地左右你的想法和言行”。想想爷爷奶奶辈和父母辈,围观到底是群众所自带的属性之一,还是“言传身教”的“硕果”之一,抑或是兼而有之?对于一个三观尚未成型的人而言,社会焦点无疑是教育的重要组成部分之一。因为随大流是所有人在缺乏独立思考能力之前唯一的成长道路。

那么现在的社会焦点存在哪些问题呢?其实这个问题至少包括两个前置问题:“社会焦点应不应该存在”和“理想的社会焦点是什么”。这类问题是社会学家的研究领域。我特别喜欢费孝通的一句话:“各美其美,美人之美。美美与共,天下大同。”接下来,我从吃瓜群众的“瓜”和“群众”出发,分析现在的社会焦点与“各美其美”的差距。

- 就社会焦点的主体(当事人,即吃瓜群众的瓜)而言,它应该代表社会,而非个人。但是,现在的社会焦点不是多数人的选择,而是少数人的游戏。两类盛行的社会焦点:饭圈八卦(典型平台之一是微博);宏大叙事(典型平台之一是知乎)。对于饭圈八卦的评价,言必称资本、称炒作。至于某地的政治话题,这是碰都不能碰的滑梯。当社会焦点成为了少数人操纵多数人的的工具,它怎么可能代表最广大群体的利益呢?

- 就社会焦点的客体(参与者,即吃瓜群众的群众)而言,它应该输出理性,而非情绪。但现在的社会焦点,理性少,情绪多。我所见的绝大多数社会焦点的论战,几乎已经被情绪淹没了。这个结果所对应的原因非常简单:吃瓜群众根本不在乎“六子到底吃了几碗粉”,也不在乎曲折的明辨是非。

我认为,如何对待社会焦点由大一新生在自我教育的过程中逐渐地习得。在那之前,不受作为伪教育的社会焦点荼毒也是值得警惕的。我是留守儿童,从而远离了家庭教育;我自学,从而远离了应试教育和“低等”教育;类似地,我不喜欢吃瓜,从而远离了(社会焦点的)社会教育。

需要强调的是,我无意劝人戒除吃瓜的爱好。第一,如果吃瓜可以让你快乐,那么吃瓜自有吃瓜的意义;第二,关于吃瓜的学问也是正正经经的学科,某些人注定成为专业的种瓜人、卖瓜人或吃瓜人,而且种瓜人和卖瓜人非富即贵;第三,社会的某些弊病经由大瓜揭示,这也是社会焦点存在的积极影响之一。但是,吃瓜的频率和强度一旦超标,其作用肯定是负面的,因为:

- 瓜一般是苦瓜:大家稍加观察,不难发现瓜一般是中性或恶性事件。这和社会矛盾激化(贫富差距以及经济增长陷入瓶颈)以及人类的感性基因(生于忧患,对负面信息更加敏感)有关。长期置身其中,弊远远大于利。因为被少数种瓜者玩弄和浸染在多数吃瓜者的情绪之中,其负面影响必然远远超过“了解时事”的正当需求。

- 群众一般是愚蠢的群众:“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,而且暴论更加吸引眼球。因为绝大部分事情是复杂的,所以正解比简单粗暴的答案来得难、来得慢。现在的互联网毫无门槛,加上受教育程度较高的群体占比不大(更别提受伪教育是否算得上受教育),导致错漏百出的观点甚嚣尘上。

作为一个从不主动吃瓜的人,我仍然不可避免地知道最近发生了哪些“大”事。某些不明所以的热词或新梗,一查便知。在这个信息过剩的时代,只需要被动地等待无孔不入的时事即可。

2. 社会资源

本文以社会资源的角度,从社会焦点的点过渡到社会教育的面。思考一个问题:刨除被监护的家庭教育、被参加的应试教育、被放养的高等教育,我们独处的时间被哪些人事物填满?社会焦点是比较显眼的组成部分之一。不妨将每个人成长的过程定义为受教育的过程,刨除被监护的家庭教育、被参加的应试教育、被放养的高等教育,将“看似独处,实则和社会产生千丝万缕的联系的成长”定义为社会教育、将填满社会教育的人事物定义为社会资源。

既然家庭教育、应试教育和高等教育三项显性的伪教育被口诛笔伐,作为受害者的你们亦深以为然,那么隐性的社会教育呢?基于社会资源和社会教育的定义,我阐述以下两条结论。

- 你所受的社会教育取决于所受的家庭教育、应试教育和高等教育。家庭教育、应试教育和高等教育具有一定的强制性,而且受害者可以感受到显性的外因,但社会教育看似独立自主的选择,让受害者自以为所选择的社会教育是“在枷锁之外的自由”。比如,我听毛不易的《消愁》消愁,“清醒的人最荒唐”。从窒息的家庭教育、应试教育和高等教育中逃离,被毛不易的《消愁》消愁,我独立自主地选择了我的社会教育。伪教育最令人悲哀和不忍的罪过是它们将永恒的真、爱、美这些完美的原材料炖成了一锅黑暗料理,促使学生们走上了相反的道路。比如,你的父母非常普通(算不上优秀的家庭教育)、你读了以应试为导向的小学、初中、高中(正统的应试教育)、你读了一所野鸡大学(不把普通学生当人看的高等教育)。那么,你大概率一辈子也没有机会进入专业的录音棚,没有机会认识有钱有闲的艺术生,既翻不开又看不懂乐理,何以得知饱含少年维特之烦恼的纯粹的《消愁》经由多么复杂、铜臭、以万物为刍狗的产业链才传到了你的耳中?比如,我看着《喜羊羊和灰太狼》、《一起来看流星雨》、《一起又看流星雨》、《深圳合租记》,听着许嵩、徐良、汪苏泷(网吧BGM三巨头),玩着QQ农场、QQ牧场、Q宠大乐斗、天天酷跑长大。缺乏家庭教育的熏陶、初等教育的入门、高等教育的进阶,我们几乎无法独立自主地窥见优质的社会教育。李宗盛说:“听音乐的人,你喂他猪食,他就变成猪。你喂他品味很差的歌,他就永远是这个样子,听众是无辜的。”其它方面的社会资源同理。

- 在“见天地”、“见众生”、“见自己”(见“下篇:自我教育/1 知行”)之前,自由意志是不存在的。较之于家庭教育、应试教育和高等教育,社会教育最大的特点之一是“伪自由意志”。从家庭教育到应试教育,再到高等教育,我们的自由度越来越高:投胎毫无选择权,但九年义务教育被个人所影响;应试教育的作息时间表具有高度的强制性,但高等教育更加宽松。随着年龄的增长(前20岁),每个人可以独立自主的时间越来越长。这意味着社会教育的比重越来越大。但是,从伪教育中逃离的我们,拥抱看似是自我教育,实则仍然是伪教育的社会教育(参考Rick and Morty S03E07的自由味威化饼)。所谓教育,在本质上是通过现有的真理塑造认知。假如你从未触及现有的真理,何谈自由意志呢?

0x02 简中互联网

信息已经是虚拟世界的氧气了。那么,你是活在简中互联网之中的厌氧细菌呢?还是活在互联网之中的光合细菌呢?充斥着简中互联网的信息包括:

- 智商税:Google + Adblock Plus可以砍掉99%的智商税,因为它们可以把你从各大手机APP脏乱差的信息流中解放出来。我对智商税的定义比较苛刻,“所有通过认知差挣钱的卖方都在割韭菜”、“所有通过低质量信息挣钱的卖方都在割韭菜”。基于此,绝大多数辅导班、培训班、付费课程都是智商税。学习 = 高口碑书籍 + 高口碑课程 + Google。

- 键盘侠、杠精和喷子:因为它们的存在,茧中互联网涉及人与人之间交互的平台已经没有净土了。键盘侠和大谈特谈物理学史的出租车司机在本质上没有区别;杠精和半疯的狗没有区别;喷子和全疯的狗没有区别。所以,如果无法对键盘侠一笑置之、对杠精和喷子唯恐避之不及,那么你有必要反思自己是不是其中之一。

- 信息茧房:所谓的信息茧房,指的是“信息流所属的立场已经收敛了”。几乎所有的手机APP都不遗余力地开发更加完美的推荐机制,以占据用户的时间精力,进而盈利。常见的信息流包括短视频APP、哔哩哔哩等视频信息流或微信公众号、微博、知乎、小红书等图文信息流。茧房不茧房的判定方式非常简单,你能不能批判地看待任何信息。

应对方式即科学上网:

- 使用Google。

- 卸载盈利方式和用户的使用时间挂钩的手机APP。

- 屏蔽不必要的通知和弹窗。

- ……

因为信息素养过于重要,所以“下篇:自我教育/7 信息素养”将详细地讨论之。

0x03 传承

1. 双重规则

在明面上,所有的话术都是伟光正的;在暗地里,专门坑害老实人。无需赘言。

2. 开源精神

我建议大一新生无脑地转入泛计算机专业。这不是劝大家都当程序员。对于做题人而言,待在地矿油、生化环材等圈子里,你可能这辈子都用不上一次GitHub,也不知道泛计算机专业的公开课足够每个人CS DIY。无论思维方式、信息素养、工作环境,你统统被迫停留在上个世纪中(不思进取的泛计算机专业科班生也不例外)。高薪是转入泛计算机专业最微不足道的一个原因,而且随着供求关系的变化,泛计算机专业终将跌落神坛。但是,泛计算机专业最前沿的生态,绝对是另一个世界的入口。

众所周知,中国是人情社会。在没有血缘、宗族、利益关系的陌生人之间,缺乏为爱发电的传承。日益激烈的零和博弈毫无人性、欲求不满的互相倾轧不可逆转地扩大着人与人之间的差距。但是,在我的有生之年里,开源之火一定可以从泛计算机专业烧到互联网所覆盖的每个角落。希望未来的你在为爱发电上富有余力,让社会达尔文主义所支配的地区多一些高等动物的善意。

自我教育

知行

见天地

0x01 何谓“天地”

主观能动性:人的主观意识和实践活动对于客观世界的能动作用。

在本书的定义中,天地:在剥离了具有主观能动性的人之后,所剩余的整个世界。

真理:对客观事物及其规律的正确反映。

在本书的定义中,见天地:了解“天地”所有的组成部分,或多或少地涉猎之。

0x02 通识教育

以学术型硕士的专业为例:

- 哲学

- 马克思主义哲学

- 中国哲学

- 外国哲学

- 逻辑学

- 伦理学

- 美学

- 宗教学

- 科学技术哲学

- 经济学

- 理论经济学

- 应用经济学

- 统计学

- 法学

- 政治学

- 社会学

- 民族学

- 马克思主义理论

- 公安学

- 教育学

- 教育学

- 心理学

- 体育学

- 文学

- 中国语言文学

- 外国语言文学

- 新闻传播学

- 历史学

- 考古学

- 中国史

- 世界史

- 理学

- 数学

- 物理学

- 化学

- 天文学

- 地理学

- 大气科学

- 海洋科学

- 地球物理学

- 地质学

- 生物学

- 系统科学

- 科学技术史

- 生态学

- 统计学

- 心理学

- 力学

- 材料科学与技术

- 电子科学与技术

- 计算机科学与技术

- 环境科学与工程

- 生物医学工程

- 基础医学

- 公共卫生与预防医学

- 药学

- 中药学

- 医学技术

- 护理学

- 工学

- 力学

- 机械工程

- 光学工程

- 仪器科学与技术

- 材料科学与工程

- 冶金工程

- 动力工程及工程热物理

- 电气工程

- 电子科学与技术

- 信息与通信工程

- 控制科学与工程

- 计算机科学与技术

- 建筑学

- 土木工程

- 水利工程

- 测绘科学与工程

- 化学工程与技术

- 地质资源与地质工程

- 矿业工程

- 石油与天然气工程

- 纺织科学与工程

- 轻工技术与工程

- 交通运输工程

- 船舶与海洋工程

- 航空宇航科学与技术

- 兵器科学与技术

- 核科学与技术

- 农业工程

- 林业工程

- 环境科学与工程

- 生物医学工程

- 食品科学与工程

- 城乡规划学

- 风景园林学

- 软件工程

- 生物工程

- 安全科学与工程

- 公安技术

- 网络空间安全

- 科学技术史

- 管理科学与工程

- 设计学

- 农学

- 作物学

- 园艺学

- 农业资源与环境

- 植物保护

- 畜牧学

- 兽医学

- 林学

- 水产

- 草学

- 科学技术史

- 环境科学与工程

- 食品科学与工程

- 风景园林学

- 医学

- 基础医学

- 临床医学

- 口腔医学

- 公共卫生与预防医学

- 中医学

- 中西医结合

- 药学

- 中药学

- 特种医学

- 医学技术

- 护理学

- 科学技术史

- 生物医学工程

- 军事学

- 军事思想及军事历史

- 战略学

- 战役学

- 战术学

- 军队指挥学

- 军制学

- 军队政治工作学

- 军事后勤学

- 军事装备学

- 军事训练学

- 管理学

- 管理科学与工程

- 工商管理

- 农林经济管理

- 公共管理

- 图书情报与档案管理

- 艺术学

- 艺术学理论

- 音乐与舞蹈学

- 戏剧与影视学

- 美术学

- 设计学

报菜名报了一百五十多行,但我还没有报完呢!

-

理学

- 地球物理学

- 固体地球物理学

- 空间物理学

- 地球物理学

-

工学

- 计算机科学与技术

- 计算机系统结构

- 计算机软件与理论

- 计算机应用技术

- 计算机科学与技术

1. 是什么

问:什么是通识教育?

答:零级学科,都学一点。

- 零级学科:学位的前两个字。比如,我在本科毕业之后是理学学士、在硕士毕业之后是工学硕士。

- 一级学科:本科专业。比如,我大一上学期的专业是工学の勘查技术与工程(应用地球物理)、大一下学期的专业是理学の地球物理学。

- 二级学科:硕士专业。比如,我考研报名的专业是工学の电子信息の计算机技术。

Howard Gardner提出了多元智能理论,多元智能包括:语文智能、数理逻辑智能、空间智能、肢体动觉智能、音乐智能、人际智能、内省智能、自然智能。

饱受应试教育摧残的做题人最悲惨的地方在哪呢?自然智能和数理逻辑智能决定命运。前者所形成的正反馈影响了好奇心和求知欲;后者所形成的正反馈影响了自信心和好胜心。假如你爸妈从不打麻将,闲着没事只看《动物世界》“春天到了,万物复苏,又到了交配的季节”,这对你的自然智能影响极大;类似地,在学校的时候是不是经常被老师夸,这对一个人的数理逻辑智能影响极大。

问:什么是通识教育?

答:多元智能,都发展一点。

2. 为什么

- 如果出生于非高知家庭,你几乎无法获得正常的通识教育。得数理逻辑者,得应试教育。经过初高中的筛选,至少一半的小镇错题本失去了获得本科教育的机会;进入了大学的小镇做题家因为无人指导、无人监督,不少人浑浑噩噩地浪费生命。单从这两点来看,至少90%的学生与通识教育无缘。剩下不到10%的人,又有超过80%的人盲目地跟着培养方案卷GPA、保研资格。所以,“2%的人可以获得正常的通识教育”已经是非常乐观的估计了。

- 如果父辈给予的资源有限,你几乎必须经由通识教育重塑自己。没读过大学的小镇错题本一般过着怎么样的人生?读过大学,但混完了四年的小镇做题家过着怎么样的人生?在大学里卷了四年的小镇做题家又过着怎么样的人生?从两个维度出发,应试教育的失败者往往在经济状况上低人一等;应试教育的成功者即使在经济状况上优于失败者,但仍然难以精神独立。

- 任何人可以经由互联网,获得够用的通识教育。我是一个极好的例子。为了上学走十几里山路,我也不是没走过;我七年级才接触正式的英语课;我在国家级贫困县的县中备战高考;我的父母分别是初中学历与小学学历;我的本科学校坐落于日渐衰弱的大东北;受限于认知和眼界,我本科常年浪费时间;凡此种种,我从来没有受过优质的教育,但我经由互联网完成了自我教育,也获得了足够的通识教育。“足够”的标准因人而异,在不知道自己的标准之前,你可以参考后文的必要条件。

- 一个显著的误区,“有用之用”被视作“无用之用”。在做题人的眼中,“有用之用”包括:分数、排名、老师所讲的知识和题目、亲友、一路建立的各种人脉等;“无用之用”包括:打游戏、读闲书、看风景等。我先不加论证地告诉你,一切皆有用。你认为某些人事物无用,往往是因为认知水平不够高。彻底理解本书的重要指标之一:任何经历于你,都“有用”;生活是最好的教科书。

3. 通才、全才、专才和怪才

从通识教育出发,重新定义几个名词:

- 通才:顶级通识教育。通才博闻广知,足以窥探人类所有的精神文明。

- 全才:通才的“早期版本”。早期,因为知识的总量不多,所以某些所谓的“往圣”同时在诸多领域中做出了杰出的贡献。代表人物是具有哲学家、科学家、教育家、思想家一众头衔的亚里士多德。他在自然科学与社会科学乃至艺术中都取得了非常高的成就;还有冯·诺依曼,数学家、计算机学家、物理学家、化学家,在“泛”自然科学中取得了非常高的成就。随着近现代生产力飞速地提高,尤其计算机科学与技术的发展,混杂了知识和噪音的信息指数级增长,导致了“这个时代没有全才”。

- 专才:通识教育不够,但在某个领域中特别杰出。比如,“文化昆仑”钱钟书的高考数学只考了15分。类比数学的封闭性解释之,知识存在一定的封闭性。不严谨地假设“通识教育 = 科学 + 艺术、科学 = 自然科学 + 社会科学,故‘通识教育 = 自然科学 + 社会科学 + 艺术’。钱钟书在社会科学与艺术中满足“封闭性”,拓宽了社会科学与艺术的边界。即,虽然钱钟书的自然科学不及格,但社会科学与艺术的知识具有封闭性,其拓宽不依赖自然科学的知识。

- 怪才:专才的“小众版本”。某些专才性格怪癖,极度符合吃瓜群众对于天才的刻板印象,比如The Big Bang Theory的谢尔顿。有些“钱钟书”学不明白数学;有些“钱钟书”不善于经营人际关系。怪才只是沟通成本极高的专才。

上世纪80年代的绝大多数大学生是勤奋刻苦的“伪”通才兼“半”专才。在各行各业急需人才的时代背景下,ta们占据了存量极大的优质岗位。官僚化、学阀化使出生于2000年前后的几代人非常卷。但是,“真”通才兼“全”专才在任何地区的任何时代都是稀缺资源。我认为,做题人的最优解:在本科期间成为通才;选择某个二级学科,保研或考研至清北华五的研究生院;在研究生期间成为专才。对于愿意出国且可以出国的人,出国优先。

0x03 站在不吃香菜的肩膀上

作为一个幸运的“准”通才,我学过的课程包括:

- 哲学:清华大学的《逻辑学概论》,没看完;耶鲁大学的《死亡》,没看完;考研政治级别的《马克思主义哲学》。

- 经济学:复旦大学的《经济学原理》,没看完。

- 法学:考研政治级别的《马克思主义政治经济学》。

- 教育学:清华大学的《心理学概论》;清华大学的《职业探索与选择》;哈尔滨工业大学的《自我认知与情绪管理》,没看完。

- 文学:几十本经典名著。

- 历史学:清华大学的《大唐兴衰》。

- 理学:末流985的“四大力学”;末流985的地球物理学。

- 工学:末流985的工科数学;末流985的部分电子类专业课;末流985的部分计算机类专业课;末流985的部分地学类专业课;末流985的地球物理学类专业课;考研级别的计算机学科专业基础综合、顶级985的计算机类硕士专业课。

- 农学:无。

- 医学:无。

- 军事学:无。

- 管理学:无。

- 艺术学:清华大学的《艺术的启示》,没看完。

我浅尝辄止地尝试了中南大学的《编译原理》、清华大学的《日语与日本文化》、清华大学的《电路原理》、北京大学的《身边的营养学》、中南财经政法大学的《经济地理与企业兴衰》、清华大学的《原来姹紫嫣红开遍——昆曲艺术欣赏昆曲》等课程。本科光阴的虚掷,使我越级打怪;正反馈系统的缺失,使我看了非常多课程却有始无终。以“学完一门完整的课程”为标准,我的通识教育非常差。

基于本人踩过的坑和浪费的时间,我的建议见《上篇:伪教育/3 高等教育》的第3节“进退无由”。

0x04 见天地の必要条件

- 只要有足够的学习时间,相信自己可以学会任何已有的真理,包括最难的数学和哲学。

- 天地万顷,只取一亩耘。

- 可以快速地辨别信息的归属,为其贴标签。

- 假如对“天地”的某个组成部分感兴趣,可以通过通识书籍和教材迅速地入门。

- 碎片化信息仅且仅能向你提供兴趣、顿悟或实例,而非认知。

- 不是韭菜,而且具备割韭菜的能力。

- 完全理解“天地交通”所蕴含的哲理。

只要有足够的学习时间,相信自己可以学会任何已有的真理,包括最难的数学和哲学。目标始于自信。这也是我把“相信”放入第一个必要条件的根本原因。这句话还有两个关键“足够的学习时间”和“已有的真理”,它们和“相信自己”一起,筛掉了至少98%的人。

- 足够的学习时间:几乎所有的失败者都尝试过逆袭,或想过逆袭。但是,大多数人又失败了。因为学习方法不合理,ta们有效的学习时间远远不足够。要么缺乏正反馈,早早地放弃;要么在进行一种自我感动式的“学习”,有效学习时间几乎为零;要么设立了一个错误的deadline,只欠坚持。

- 相信自己:没有自信,没有任何的可能性。

- 已有的真理:在本文的开头中,我引用了马克思主义哲学的两个概念“主观能动性”和“真理”,而且我在后文中提到了“通识教育 = 科学 + 艺术”。不妨让“已有的真理 = 已有的科学”。基于此,学习素材的源头必须是正统的自然科学与社会科学。

天地万顷,只取一亩耘。两个关键词:“取”和“耘”。

- 取:当做题人初见天地之广阔,他一定非常欣喜,看不完的书和电影、学不完的真理。所谓“取”,指的是在万顷天地中取舍。

- 耘:耕耘终身从之的事业。

可以快速地辨别信息的归属,为其贴标签。不难发现,通识教育往往不受人待见;党同伐异的对立和不体面的骂战充斥着互联网。在过滤掉噪音之后,互联网也剩不下多少信息了。

- 假如对“天地”的某个组成部分感兴趣,可以通过通识书籍和教材迅速地入门。

- 碎片化信息仅且仅能向你提供兴趣、顿悟或实例,而非认知。

- 不是韭菜,而且具备割韭菜的能力。

许多知识区博主和成长区up主,要么搬运、要么洗稿,以各种碎片化信息收割绝大多数新时代文盲的注意力。ta们的废话比伪精英信口胡诌的暴论强得多;这也体现了时代的进步。但是,讨论“是应该听废话还是应该听暴论”无异于让人选择“是吃土还是吃屎”,毫无意义。有效的学习来自于经过时间考验的知识体系。假如对某个领域感兴趣,“找一门基础的课程学学、找一本入门书看看”方为正道。

完全理解“天地交通”所蕴含的哲理。引用马克思主义哲学的定义,“天地交通”即“联系的普遍性”。信手举几个例子:过程与过程之间服从演绎法与归纳法的限定;物理物理,万物之理;文本信息以“语言”为载体,和“语言学”相联系。

见众生

0x01 何谓“众生”

主观能动性:人的主观意识和实践活动对于客观世界的能动作用。

在本书的定义中,众生:具有主观能动性的所有人。

人的本质:一切社会关系的总和。

在本书的定义中,见众生:了解“众生”的所有组成部分,或多或少地涉猎之。

0x02 人的分类

type classify(people 张三)

{

if (张三.自我实现 == false) return 平庸;

else

{

if (张三.历史进程 == false) return 平凡;

else return 伟大;

}

}

1. 平庸和平凡

在本书的定义中,平庸:不是为了自我实现而活着。

首先,分析一下基于Maslow's Hierarchy of Needs的self-actualization:

self-actualization: desire to become the most that one can be.

自我实现:渴望成为自己最极致的样子。

这个翻译过于笼统。我们可以从另一个角度出发:既然Maslow's Hierarchy of Needs指定了层次,看看低层次的需求是否被一一满足即可。不幸的是,第三层的爱和归属感以及第四层的尊严,筛掉了绝大多数人。要么不及格的家庭教育以不及格的爱早早地摧毁了第三层;要么不及格的应试教育、高等教育和社会教育以畸形的评价体系或多或少地摧毁了第四层。

较之于Maslow远在1943年的时候所提出的陈年心理学模型,大家可能对模糊的自然语言更加亲切。

比如:

我们终此一生,就是要摆脱他人的期待,找到真正的自己。

——伍绮诗《无声告白》

再比如:

结束了吗?

结束了。

真的结束了吗?

没有。

……

是的,这就是我想说的,这就是我想通过徐霞客所表达的,足以藐视所有王侯将相,最完美的结束语:

成功只有一个——按照自己的方式,去度过人生。

——当年明月《明朝那些事儿》

值得一提的是,我之所以引用《明朝那些事儿》的最后一章,而不是它的最后一句话,是因为“只要缺了徐霞客,就缺了灵魂”。我们可以从很多地方看到很多类似于“成功只有一个——按照自己的方式,去度过人生”的金句。但是,只有徐霞客乱入了以帝王将相为主角的宏大叙事,大家才纳闷:“为什么要写徐霞客呢?”因为明朝那些事儿的亲历者不只有朱元璋、严嵩、海瑞这些在庙堂之上的政治家,还有李时珍、徐霞客和千千万万的浮生百姓。现在亦是如此。

“我们终此一生,就是要摆脱他人的期待,找到真正的自己”和“成功只有一个——按照自己的方式,去度过人生”已经足够呼应自我实现——平庸和平凡的界限。为了让你对号入座,我列举三条平庸者的特征:

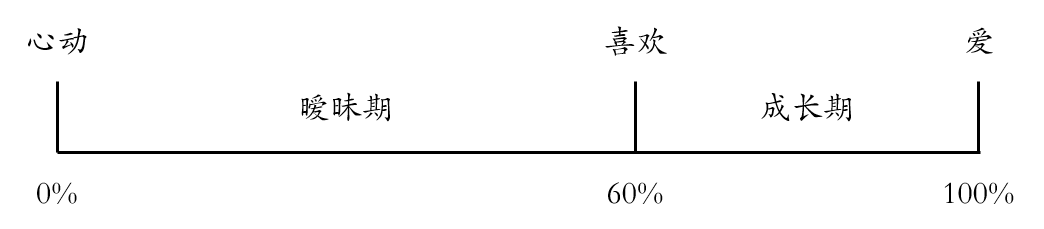

- 活在ta人的期待里:“ta人”指的是在世俗意义上的成功观,而非具体的人。比如,通过卷赢ta人获得快感、腰有十文钱必振衣作响、“富贵不还乡,如锦衣夜行”。更加隐蔽的是,为了摆脱ta人的期待而陷入其对立面,是否也属于“活在ta人的期待里”?比如,“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”、“顺我者独立思考,逆我者被人洗脑”。类比概率论的相互独立,“活在ta人的期待里”是自己和ta人的期待正相关;“为了摆脱ta人的期待陷入其对立面”是自己和ta人的期待负相关;真正的摆脱是自己和ta人的期待相互独立。

- 被恶心的阈值极低:举一个例子。假如你是王阳明的粉丝,而我大放厥词,“王阳明那套理论在当今时代中用处不大。”一看到“用处不大”,你啪一下就点进来了,很快啊!这个行为属于“被恶心的阈值极低”。那么,“被恶心的阈值极高”是什么状态呢?可以参考一下韩信的胯下之辱。

- 不具备critical thinking:继续上一条特征的例子。我补充,“王阳明那套理论在当今时代中用处不大,是因为时代不断地发展。当今时代的复杂度和明朝不可同日而语。王阳明作为封建社会哲学思想的集大成者,在明朝或许可以自洽,但无法解决现在的主要矛盾,甚至无法解决某些小问题。”我的补充对于王阳明及其心学而言,是正面的还是负面的?所谓大成若缺,任何的人事物都需要不断地进步以适应外界的变化,而critical thinking是其中的重要技能点。

记者:你喜欢和什么样的人交往?

乔布斯:我特别喜欢和聪明人交往,因为不用考虑他们的尊严。

记者:聪明人没有尊严吗?

乔布斯:不,聪明人更关注自己的成长,时刻保持开放的心态,而不是捍卫面子,不是想方设法证明“我没错”。

这段对话完美地涵盖了以上三个特征。当越过了平庸和平凡的界限,你的三观将迎来第一次剧变。

2. 平凡和伟大

一个人的命运啊,当然要靠自我奋斗,但是也要考虑历史这个行程。

——江泽民

引用一段唯物史观的内容:按照个人对社会历史起作用的程度和方式的不同,可以区分为普通个人和历史人物。有的人的作用小些,可称为“普通个人”,他们对社会发展贡献的总和构成了人民群众创造历史的活动;有的人的作用大些,可称为“历史人物”。按其发挥作用的性质,历史人物有些起推动历史前进的进步作用;有些起阻碍历史前进的反动作用。杰出人物是历史人物中对推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。在历史发展进程中,新的历史任务往往是由具有进步意义的历史人物首先发现或提出来的。但是,历史人物不管在历史上发挥什么样的作用,都要受到社会发展客观规律的制约,而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

这是一个复杂的话题。首先明确一点,平凡和伟大不是对应普通个人和历史人物。如果读懂了唯物史观,尤其读懂了群众史观与英雄史观的区别,你应该可以理解:历史人物(伟大)是由历史所选中的,即“可以通过自我实现的‘尽人事’走上平凡之路,但历史进程所决定的‘知天命’是伟大之路的必要条件”。此外,普通个人和历史人物的区分取决于个人对社会历史起作用的程度。假如零基础,你很难注意到这种细节的必要性。比如,慈禧是历史人物,但不是杰出人物。有人推动历史前进;有人推动历史后退。所谓的“前进”与“后退”涉及对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律,以致于“个人对社会历史起作用的程度和方式”是一种独立于价值、道德的描述。因为本书的落脚点是平凡之路,所以本小节点到为止。对本话题感兴趣的读者可以自行了解唯物史观。

0x03 站在不吃香菜的肩膀上

线下,我读过山沟沟里的人、村里的人、乡里的人、县里的人、二线城市的人、一线城市的人;线上,我读过互联网的庸众、平凡的人、伟大的人、真实的人、虚构的人、活着的人、死去的人。

我以四个阅人里程碑还原我的部分心路历程。

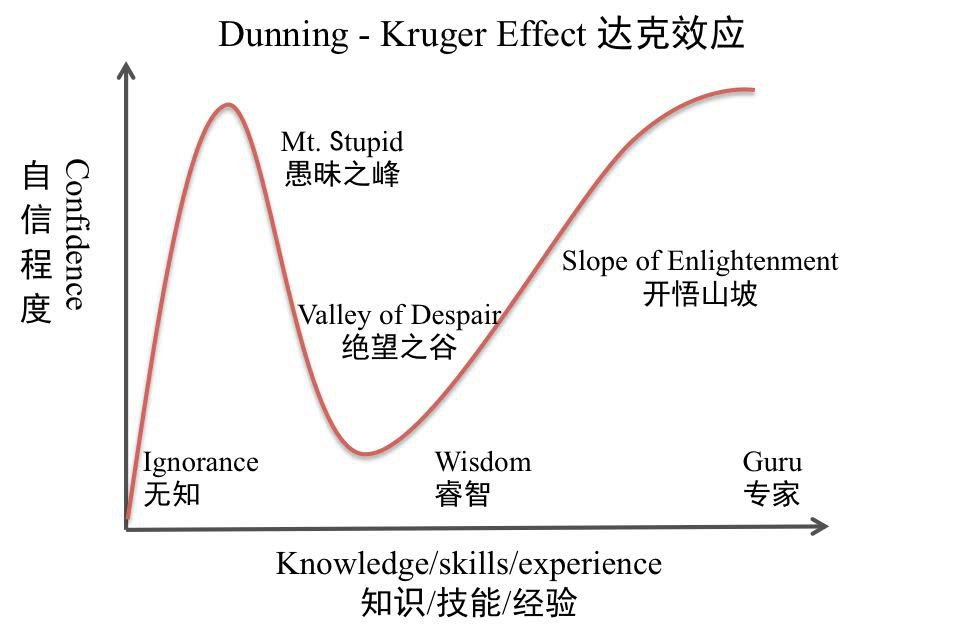

- 吴军博士,清华大学的《大数据技术与应用》的第8场讲座:我应该是在大一的时候还是在大二的时候看完了这场讲座。就内容而言,我几乎已经忘光了,只记得“2%的人通过机器智能控制98%的人”。之所以它(指讲座)成为第一个阅人里程碑,是因为我第一次看到存在于现实世界、个人实力及魅力足以征服我的注意力的人。换句话说,在本科那个慕强的人生阶段里,吴军是我所见的第一个同时代精英。中学时期,我也在电视上看过所谓的天之骄子(即名校生)云集的一站到底,比如曾经让我印象深刻的刘也行,但这种百科全书式的真人秀格调太低。同时代有余;精英范不足。至于在教科书里的人物,比如钱钟书、沈从文。精英范有余;同时代不足。一言以蔽之,第一个阅人里程碑“吴军在这场讲座中所散发出来的精英气质”是我在线上看到的第一个榜样。即使现在的网红一代不如一代,但只要上下求索而不倦,你一定可以找到自己所向往的人生。

- 金巍老师,大二兴城实习的言传身教:第二个阅人里程碑“金巍老师的言传身教”是我在线下看到的第二个榜样。高中时期,钱钟书的性格对我影响很大,“整个清华,没有一个教授够资格当钱某人的导师。”彼之恃才傲物;吾之目中无人。从小到大,“站在讲台上的那个人不配教我”贯穿了我的学生时代,但金巍老师例外。在大二兴城实习的时候,我们学院为我们班安排了“双”带队老师,其中之一是吉林大学地球科学学院的原院长。在大二末期,我按照大一的奖学金名额精确地计算了我所需要达到的排名。6学分之巨的兴城实习不容有失。因为这类课程的得分点是杂七杂八的报告、地质图,而不记名的平时分没有什么权重,所以我天天摸鱼。有一次,金巍老师正在讲解兴城海滨的某处地质现象;我和另外几位同学在距离两米不到的地方聊得正欢。第二个带队老师看我们不爽,把我们骂了一顿,而且记录在案!我……为了挽救兴城实习的成绩,我开始在金巍老师面前疯狂地刷脸。虽然缘起非常丑陋,但我收获了一段完美的人生体验。和金巍老师相处了一段时间才发现,这位老先生确实凭真才实学(软硬实力双双拉满)行走江湖。此观察一反我对地学界“人才凋敝”的刻板印象。我之前见过一些还行的老师,但要么没有机会深入地了解、要么对方师德过硬能力不足、要么对方能力过硬师德不足。唯有金巍老师,无可挑剔。之所以它(指言传身教)成为第二个阅人里程碑,是因为我第一次和个人实力及魅力足以征服我的注意力的人线下接触。对师者的最高评价莫过于“学为人师,行为世范”(北京师范大学的校训)。学校的档次越高,线下接触神仙老师的概率越大。在普通学校,即使某些老师的师德过硬(足以让你感念),其个人实力及魅力也难以称得上榜样。在本科末期,我经常往返于吉林大学朝阳校区的图书馆,其走廊陈列着许多的摄影作品。金巍老师所摄的“阿尔卑斯山的小屋”和千与千寻的海上列车一样,让我始终奔涌的心得以享受片刻的平静。

- 刘欣《朗读者》,中国现代群星闪耀时:在评价《朗读者》这档脱口秀之前,我需要画一道护身符“对于朗读者们来说,中国现代群星这个称呼是否过誉”。相比于茨威格笔下的人类群星,朗读者们是不是过于黯淡了?此外,某些朗读者已经塌房,比如李云迪、白岩松;主持人董卿赴美产子打脸《朗读者》的部分政治正确也让它减分不少。对此,我不讨论瑕不掩瑜或金玉其外败絮其中,只谈谈我的一个正面观后感和第三个阅人里程碑“作为灯塔的朗读者们”。如果你满足于当一个平庸者,那么你的人生非常简单,随波逐流即可。但是,正如《序:致与我相似的你》所说,“从平庸走向平凡,是痛苦的。求索之人,就像一条条离岸访仙山的船只,在茫茫无际的大海中航行。”我们一抬头就能看见闪耀的人类群星吗?不一定能。在充满“光污染”的现在,我甚至可以说“一定不能”。我们偏偏看不出伟大的人赶上了历史进程,也往往无从被群星指引迷惘、无助、孤独的前路。相比于被昼夜、阴晴、人造光源所阻隔的群星,求索之人更加需要沿途的灯塔。对于绝大部分平庸者而言,即便灯塔,在日常生活中也是少有的。正是一些近在眼前的(伪)平凡人(绝大部分朗读者别说伟大了,连平凡都不一定够得上)可以暂时地照亮你的心之所往。对我而言,郑渊洁唤醒了我读皮皮鲁系列和鲁西西系列的记忆;薛其坤在日本求学期间的境况、王坚初创阿里云的辛酸往事、胡德夫的《一幅画》是一步一停一回首的乡愁,我深深地为之感动。之所以它(指灯塔)成为第三个阅人里程碑,是因为“藉藉无名”的朗读者们让我思考平凡和伟大的关系。通过《朗读者》,我发现“原来这个世界那么多幸福的平凡者”,而且ta们让我发自心底地尊重。

- 《经典与思考——人文清华大师面对面》,格非、陈来和跨界对话:第四个阅人里程碑是“我成为了一名合格的旁观者”。和大部分人一样,我之前也有所谓的“下饭视频”(《朗读者》是本科的“下饭视频”之一)。2021年年中,我初入上海交通大学。遂了2020-06-25上海外滩辞旧迎新的愿,一年后的我意气风发,清理了一切平庸者的陋习(比如王者荣耀),决定“洗心革面,重新做人”。既然如此,“下饭视频”也必须升级。学堂在线,启动!从“见天地”的角度来看,《经典与思考——人文清华大师面对面》是一种没有学习目标的探索。通过《经典与思考——人文清华大师面对面》,我惊觉:我似乎可以毫不费力地听懂ta们的观点和弦外之音,甚至批判地“评头论足”。从那时起,我不再仰视强者、俯视弱者,而是平视所有人。之所以它(指惊觉)成为了第四个阅人里程碑,是因为我开始“无偏地”读人。

基于本人踩过的坑和浪费的时间,我的建议是:

- 见天地:参考上一篇文章。“见天地”之所以是“见众生”的前置条件,是因为没有“天地”的定义、专有名词和框架等,几乎无法描述“众生”。换言之,不见“天地”,何以见“众生”经由“天地”所写就的“众生”?

- 广泛地了解不同的生活方式(本文的链接已经足够丰富),选择可望、可及且最为之心潮澎湃的一种人生:猫狗自由、故纸堆里寄余生、活着就是为了改变世界等。只要“天地”见得足够地充分,不难发现:伟大的人在“天地”中具有非常强的存在感,比如经典著作、影响了后续的人类文明;平凡的人在“天地”的某个领域中留下了名字,但达不到前者的跨界影响力,比如业内有名有姓的小人物、几篇高质量论文成为了在教科书中未被展开的一句话;平庸的人是一个又一个数字。

- 展开所选择的人生:我不加论证地下一个结论:任何平凡的生活方式均存在完整的既有路径;任何伟大的生活方式均不可能通过既有路径实现。也就是说,自我奋斗是平凡的充分条件;历史行程是伟大的必要条件。基于已有的信息,你可以切换到任何平凡的生活方式。“平凡之路,行则将至”也是本书的理论依据。

- 持之以恒的自我奋斗,直至理想的生活方式成为稳态:第2点所提到的“可望、可及”是为所欲为的前提“为所可为”。绝大部分大一新生的人生目标“有手就行”,因为你们所受教育之烂、眼界之小、认知之低,根本无从志存高远。从个人经验来看,我的人生目标总是随着个人成长而成长。你们可以天马行空地想,因为大一新生即无限可能。仰望星空,脚踏实地,直到成为自己想要成为的样子。

0x04 众生相

1. 读人

首先,有必要澄清一个偏见:做人须坦诚,忌城府太深。读人这个词听起来好可怕!我不喜欢和城府太深的人一起玩!亲爱的,你睁开眼睛看看,你在一个什么样的地方之中生活?

然后,有必要纠正一个误区:老练的读人者可以一眼看透其ta人。这是不可能的。读人的段位的衡量标准应该是“ta的言行举止向你透露了多少有用的信息”。

- 有用的信息:动机先于有用无用之分。对于绝大部分的过客,我们不需要彻底地了解ta。比如你的任课老师,你只需要了解ta所教的课程(质量、分数占比等),但你不需要知道ta喜欢什么颜色。

- ta的言行举止:在此衡量标准之下,你是主体;ta是客体。你与ta的社交关系即互相呈现言行举止的过程。你的言行举止服务于你的动机;ta的言行举止服务于ta的动机。你的言行举止是基于你的动机和ta的言行举止的反应。举一个例子。A喜欢B,于是A约B吃饭,但B拒绝了。A的动机是“和B在一起”;A的言行举止是“约B吃饭”;B的动机是“不喜欢A,于是想中止A的追求”;B的言行举止是“拒绝A”。在一段比较久的社交关系中,动机和言行举止的演变非常复杂。

- 多少:为了不让读者将本文误解为厚黑学,我举一个“不失一般性”的例子。A和B听一节C的数学课。A从不低于140分(满分150分);B从不高于90分。A觉得C是蠢材,因为C永远只讲参考答案的解法;B觉得C是天才,因为C讲得浅显易懂。A在听了一节C的数学课之后,不听数学课了;B听了整整三年,考上了北京师范大学,后来成为了一名高中数学老师。B在讲完了自己的第一节数学课之后,想起了A对C的评价“C是蠢材”,狠狠地共情了。C作为A与B相同的客体,A与B在相同的动机(听课)下从C相同的言行举止(讲课)中得到有用的信息(C是蠢材)的效率是不同的。

读人和训练神经网络类似:

- 归并:建立“众生”模型,使之合理化所有已知的“心”、“言”、“行”。

- 预测:基于“众生”模型,预测ta(任何一个在“众生”模型之中的人)的未来。

- 总结:在未来成为了现在之后,根据预测的误差,调整“众生”模型。

“众生”模型的有效性(归并的合理性、预测的准确性)取决于你的段位和阅历。对于段位,除了基本的逻辑(推理与归纳),“众生”模型和社会科学的关系比较密切,因为社会科学从“众生”中提取正确的结论。对于阅历,一个人所处的社交圈,即“众生”模型的有效性的上限。显然,你读不懂你读不到的人。“众生”模型的收敛性(总结)取决于你的段位和“步长”。类似于本文第三节“群星和灯塔”的逻辑,如果一个人读不懂周围的人(或平庸或平凡),读懂伟大的人就是天方夜谭。《围城》是完美的情商鉴定器。如果你可以从生活中找齐《围城》的所有原型,读人的段位肯定过关了。

2. 绘浮世

所谓浮世,指的是人与人有机地结合的集体。“见众生”之难,不在读人,而在人与人之间的社交关系。绘浮世的关键词包括但不限于:

- 个人与集体:从读人到绘浮世,是因为你永远处在集体之中。对集体的认知水平决定了你在集体之中的最终位置:在哪里读大学;在哪个行业工作;在哪里工作。比如,你卷了三年高考,意味着你不可能被录取为哈佛大学的本科生。难道不卷高考,转而卷哈佛大学,就可能成为哈佛大学的本科生吗?不能。但是,思考“高考之外的可能性”让你跳出了原先的集体(做题人)。

- 个人利益与集体利益:借用一个常见的比喻“蛋糕”,集体利益相当于蛋糕;个人利益相当于个人所分得的蛋糕。基于蛋糕和分蛋糕,集体可以分为“蛋糕变大,且分配方式合理”、“蛋糕变小,且分配方式合理”、“蛋糕不变,且分配方式不合理”、“分配方式不合理,但受益人是自己”、“分配方式不合理,但受害者是自己”、“分蛋糕的人越来越多”、“分蛋糕的人越来越少”……比如“润”,即移民到“蛋糕更大且分配方式更合理”的地方。

- 沟通:在集体之中,个人与个人的社交过程。

- 生产者与消费者:从本质上看,个人与个人的社交过程是利益互换的过程。最直观的例子,“生产者工作;消费者在拿到工资之后吃喝玩乐”。个人既是生产者,又是消费者,而生产者与消费者的利益互换构成了集体。为了浅浅地解释“利益互换是社交过程的本质”,举一个不直观的例子,“A在母亲节的时候买了一束花送给妈妈B;B在A过生日的时候发了一个红包给ta”。A在母亲节的时候是情绪的生产者,在自己生日的时候是情绪的消费者。所谓的生产或消费不仅指钱、时间,而且指情绪、爱。

所谓绘浮世,指的是通过类似上述关键词的定义,解析集体。和读人一样,本节也提供一个参考标准《大明王朝1566》。如果你可以解析《大明王朝1566》每个人的利益互换,绘浮世的段位肯定过关了。

0x05 见众生の必要条件

- 只要交往时间足够,相信自己可以读懂任何人,包括最复杂的政治家。

- 见自己,活出自己的独一无二。

- 假如对“众生”的某类人感兴趣,可以有机地融入ta们所在的集体。

- 与任何人之间,存在合适的边界。

- 不会被PUA,而且具备PUA他人的能力。

- 完全理解“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”所蕴含的哲理。

- 完全理解“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”所蕴含的哲理。

只要交往时间足够,相信自己可以读懂任何人,包括最复杂的政治家。“见众生”之翘楚莫过于政治家。一个人的三观几乎不可能在三十岁之后继续变化,而通过漫长岁月的“言”、“行”还原一颗不变的“心”一定是足够的。“ta和你相识了半辈子,实则你不知ta,ta不知你”,都是沟通不足使然。此必要条件对应读人。

见自己,活出自己的独一无二。“见天地”形成了自己的自然属性;“见众生”形成了自己的社会属性。它俩各成了自己的一体两面,它俩齐全了,“见自己”这门功夫才算齐全。

- 假如对“众生”的某类人感兴趣,可以有机地融入ta们所在的集体。

- 与任何人之间,存在合适的边界。

- 不会被PUA,而且具备PUA他人的能力。

所谓有机地融入某个集体,反映了绘浮世的能力。只有懂某个集体,才知道自己感不感兴趣、才知道如何有机地融入其中。由表及里、由浅入深,说到底只是人以群分的结果。在某个存在稳态的集体之中,个人与个人之间存在某个合适的边界。我们不断地在集体之中切换、不断地犯错,其中最大的成长即认知自己所想要的社会属性且习得构造该社会属性的能力。至于PUA,这是“见众生”最微不足道的作用了。

完全理解“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”所蕴含的哲理。这个必要条件对应绘浮世的完备性,核心在于“皆”。上文提到,“从本质上看,个人与个人的社交过程是利益互换的过程。”除了常见的钱、权、名,情绪、陪伴、爱等“无私”的付出也是“利”。纵使天下熙熙攘攘,也不过只是一个又一个集体的利益来往。

完全理解“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”所蕴含的哲理。这个必要条件对应绘浮世的健壮性,上文的“唯利是图”看似自私,但它可以达到真正的完备。“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的桃源盛景,除了通过无限的生产力支撑虚无缥缈的道德实现,还有一种方式是个人与个人之间经由“绝对理性”形成“均衡态”。假如所有的个人都是“唯利是图”的精致利己主义者,那么“利ta”将成为最精致的“利己”。

见自己

0x01 何谓“自己”

在本书的定义中,自己:自然属性与社会属性的总和。

自然属性:在“天地”中的位置。

社会属性:在“众生”中的位置。

在本书的定义中,见自己:以旁观者的角度,认识自己的自然属性与社会属性。

0x02 上帝视角

对大一新生而言,“见自己,见天地,见众生”更加符合你们的逻辑“读不懂最烧脑的数学、最复杂的人心,难道读不懂傻了吧唧的自己么?”差异源于“见自己”的定义。从第一节可以看出,“见自己”的定义基于“见天地”和“见众生”。不知道何为“见自己”,自然而然地无法“见自己”。将“见自己”复杂化的始作俑者不是我,而是Temple of Apollo的铭文γνῶθι σεαυτόν。那么复杂化的意义是什么呢?进入上帝视角。

试想,一对不识字的哑巴夫妇在深山老林里抚养了一名婴儿,和外界彻底隔绝。ta长到二十岁会不会说话?识不识字?ta的生活方式是什么样的?人和人之间的差距之所以比人和狗的差距更大,是因为人类的历史长达数千年,有的人活在了公元前2000年(比如上文的婴儿);有的人活在了公元2077年。清洗伪教育,进行自我教育的作用是为了让自己适应二十一世纪的文明程度。

时间淘汰了所有经不起考验的人事物,留下了一部人类文明史。在岁月史书里,有“天地”,有“众生”,唯独没有“自己”。按照“见众生”的说法,如果既自我奋斗,又赶上了历史行程,成为了伟大的人,那么你可以在历史中留下属于自己的篇章;如果以正确的打开方式自我奋斗,但错过了时代的风口,成为了一个平凡的人,你也可以在历史中留下点点足迹;如果度过了碌碌无为的一生,你和其ta平庸者构成了统计数字。所谓上帝视角,指的是不偏不倚的人类文明史评价一个人的方式,在“天地”中评价,在“众生”中评价。

以王小波和Wang Xiaobo为例,

1. “见天地”和自然属性

王小波:

王小波(1952年5月13日-1997年4月11日),祖籍四川渠县,出生于北京,中华人民共和国作家。年轻时在云南农场当过知青,插过队,做过工人、老师。1978年至1982年在中国人民大学学习。1984年前往美国留学。1988年获匹兹堡大学硕士学位。后任教于北京大学和中国人民大学。1992年后开始成为自由撰稿人。1997年4月11日因心脏病突发逝世于北京。

——维基百科/王小波(访问时间:2023-02-25)

Wang Xiaobo:

On May 13, 1952, Wang Xiaobo was born in a family of intellectuals in Beijing. From 1968 to 1970, he was transferred to Yunnan Farm as an "Educated Youth". In 1971, he jumped to the team in Muping District, Yantai City, Shandong Province, and later became a private teacher. In 1972, he worked in Beijing Niujie Teaching Instrument Factory, and in 1974 he worked in Beijing Xicheng District Semiconductor Factory. This period of working life is the writing background of his novels such as "Love in Revolutionary Period". In 1977, he met and fell in love with Li Yinhe who was the editor of Guangming Daily. In 1980, Wang Xiaobo and Li Yinhe married. In the same year, he published his debut work "Earth Forever". Entered the Department of Trade and Economics of Renmin University of China in 1978, with a bachelor's degree. Studying major in trade economics and commodity science. In 1982, he worked as a teacher at Renmin University of China, when Wang Xiaobo began to write "The Golden Age". In 1968, he began to try to write in Yunnan Corps. This is the writing background of "The Golden Age" and the inspiration for his debut work "The Endlessness". In 1984, he studied at the Center for East Asian Studies at the University of Pittsburgh and received a master's degree. He began to write novels based on the legend of Tang Dynasty, during which he got the guidance of Mr. Xu Zhuoyun. While studying in the United States, Wang Xiaobo traveled all over the United States, and used his summer vacation in 1986 to travel to the countries of Western Europe. He returned to China in 1988 and served as a lecturer in the Department of Sociology of Peking University. In 1991, he served as a lecturer in the Accounting Department of Renmin University of China. He has been a freelance writer since 1992. His only screenplay "East Palace West Palace" won the Best Screenplay Award at the Argentine International Film Festival and was nominated for the 1997 Cannes International Film Festival. Passed away in Beijing on April 11, 1997 (after autopsy, it was confirmed that the cause of death was a heart attack). Since then, his works have become popular all over the world, and his style has become the target of countless youths to imitate.

——Wikipedia/Wang Xiaobo (accessed: 2023-02-25)

- 哲学:a family of intellectuals(王小波的父亲是逻辑学家)。

- 经济学:the Department of Trade and Economics。

- 法学(社会学):工人、老师、Li Yinhe。

- 教育学:中国人民大学、匹兹堡大学硕士学位。

- 文学:自由撰稿人、freelance writer。

- 历史学:知青、插过队、the legend of Tang Dynasty。

- 理学(地理学):四川渠县、北京、中华人民共和国、美国、Muping District, Yantai City, Shandong Province。

- 工学:Teaching Instrument Factory、Semiconductor Factory。

- 农学:Yunnan Farm。

- 医学:心脏病。

- 艺术学:the Best Screenplay Award at the Argentine International Film Festival、the 1997 Cannes International Film Festival。

对应本小节的标题,“见天地”指的是诸如“法学”的“零级学科”;自然属性指的是每个人归于科学(包括自然科学与社会科学)的部分。这些定义稍显抽象,换言之,每个人和“天地”有关的所有组成部分即为自然属性。因此,“见自己”的第一个重要组成部分是见“天地”的“自己”。

2. “见众生”和社会属性

关于王小波的评价:

- 中国当代著名作家王蒙评点王小波说:“王小波是个很有思想的人,我对他充满哲理的散文、论文都很有兴趣。但是对于他的小说,说老实话,我没有读完,因为他的风格不大对我的胃口。”

- 华东师范大学中文系教授、青年评论家黄平:“(王小波)戏谑美学,一代绝唱”。

- 高晓松把他当成“神一样的存在”。

- 冯唐说他是“一个奇迹”、“一个好得不得了的开始”。

- 《南方周末》评价:"如果人们觉得王小波特立独行,那么也许是这个社会太不正常了。同样可以粗暴地说,王小波的意义不在于特立独行,而在于人性的正常。"

王小波的家庭:

- 父亲:王方名(原籍四川省渠县,逻辑学家,中国人民大学教授)

- 母亲:宋华(原籍山东省牟平县,教育部干部)

- 大姐:王小芹

- 二姐:王征

- 兄:王小平

- 弟:王晨光

- 妻子:李银河

同样地,“见众生”指的是诸如王蒙、《南方周末》、整个家庭的社交关系;社会属性指的是每个人归于ta人的部分。换言之,每个人和“众生”有关的所有组成部分即为社会属性。因此,“见自己”的另一个重要组成部分是见“众生”的“自己”。

0x03 站在不吃香菜的肩膀上

为了不对王小波妄加揣度,我以自己的细节为例。首先,简单粗暴地概括一下,见“自己” = 见“天地”的“自己”(自然属性) + 见“众生”的“自己”(社会属性)。接着,问一个问题:基于“天地”、“众生”的“见自己”和普通的见自己存在哪些相同之处与不同之处。最后,谈谈如何“见自己”。

1. 是什么

在“见天地”中:

- 哲学:清华大学的《逻辑学概论》,没看完;耶鲁大学的《死亡》,没看完;考研政治级别的《马克思主义哲学》。

- 经济学:复旦大学的《经济学原理》,没看完。

- 法学:考研政治级别的《马克思主义政治经济学》。

- 教育学:清华大学的《心理学概论》;清华大学的《职业探索与选择》;哈尔滨工业大学的《自我认知与情绪管理》,没看完。

- 文学:几十本经典名著。

- 历史学:清华大学的《大唐兴衰》。

- 理学:末流985的“四大力学”;末流985的地球物理学。

- 工学:末流985的工科数学;末流985的部分电子类专业课;末流985的部分计算机类专业课;末流985的部分地学类专业课;末流985的地球物理学类专业课;考研级别的计算机学科专业基础综合、顶级985的计算机类硕士专业课。

- 农学:无。

- 医学:无。

- 军事学:无。

- 管理学:无。

- 艺术学:清华大学的《艺术的启示》,没看完。

在“见众生”中:

线下,我读过山沟沟里的人、村里的人、乡里的人、县里的人、二线城市的人、一线城市的人;线上,我读过互联网的庸众、平凡的人、伟大的人、真实的人、虚构的人、活着的人、死去的人。

2. 为什么

假如读完了王小波的所有作品、读(听、看)完关于王小波的所有文本、音频、视频,你可以还原出王小波在1973-05-13的所思所想吗?

In 1972, he worked in Beijing Niujie Teaching Instrument Factory, and in 1974 he worked in Beijing Xicheng District Semiconductor Factory.

——Wikipedia/Wang Xiaobo (accessed: 2023-02-25)

但是,王小波在《黄金时代》中骗我们说(正在河边放牛):

那一天我二十一岁,在我一生的黄金时代。我有好多奢望。我想爱,想吃,还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道,生活就是个缓慢受锤的过程,人一天天老下去,奢望也一天天消失,最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时没有预见到这一点。我觉得自己会永远生猛下去,什么也锤不了我。

——王小波《黄金时代》

截至2023-02-25T22:38:25+08:00,这句话在微信读书上收获了81136条划线。这句话在文艺青年的金句榜上绝对名列前茅。但事实是,我们不知道,也无法还原王小波在1973-05-13的所思所想。我们“见自己”不一样。就“见自己”的描述而言,作为没有维基词条的无名之辈,我们仍然可以还原关于自己的、海量的细节(即过去的描述)。这导致了可能性的差异。就“见自己”的结论而言,基于“天地”、“众生”的“见自己”和普通的见自己完全是两个极端,前者对后者错。这成为了平庸和平凡的界限。

在介绍“信息量导致可能性的差异”和“对错导致平庸和平凡的界限”之前,需要解释描述和结论。所谓描述,指的是客观的陈述。比如,“A昨天晚上吃了一个梨”。吃了就是吃了;没吃就是没吃。无论现在和未来发生了什么,“A昨天晚上吃了一个梨”的正误不可能改变。所谓结论,指的是主观的观点。比如,“A喜欢吃梨”。同样地,喜欢就是喜欢、不喜欢就是不喜欢,难道“A喜欢吃梨”可能改变吗?注意原句的条件“无论现在和未来发生了什么”。假如A吃梨,一口咬下去,下一秒看见了半条虫子,留下了吃梨的阴影。或者,A的爸爸心血来潮,承包了几千亩的梨园。不幸的是,梨市的行情变差了,导致大批大批的梨卖不出去。为了不浪费,A和A的亲朋好友家堆满了吃都吃不完的梨。在一个月“全梨宴”的洗礼下,A终于一看到梨就反胃了。所以,“A喜欢吃梨”可能改变。如果换一个更加严谨的说法呢?比如,“昨天的A喜欢吃梨”。在这个说法之下,我从“A喜欢吃梨”的主观中走出来,客观地评价“昨天的A”。描述和结论的区别在于是否和未来有关。我们通过过去的描述得到未来的结论。过去的描述是客观的,正误不可能改变;未来的结论是主观的,正误待定。

在普通的见自己中,因为正确的描述太少,所以葬送了非常多的可能性。我以自己为例:

A. 18岁的我:普通的见自己

对自己的描述:我是农村第一代大学生,父辈的指导和社交资源(关系)几乎为零;在高考结束之后的暑假,我补完了大几百集海贼王(动画);我不知道自己喜欢哪个行业。

基于此,人生的可能性如下:

- 只有我当工程师,我的儿子才有可能当科学家,我的孙子才有可能当政治家,我的儿子的孙子才有可能当艺术家,我的孙子的孙子才有可能当哲学家。因为我爸是工人,所以我顶多当科学家,再也无法从事更加有钱有闲的职业了。

- 我永远喜欢《海贼王》!

- 到底是保研,还是跨考?万一放弃了保研资格而且跨考失败,我的人生还有救吗?

B. 24岁的我:基于“天地”、“众生”的见自己

对自己的描述:在自我奋斗所能达到的区间中,我自底向上,见过了形形色色的人,非常适合写小说;我已经看到了古典音乐伴我一生的未来,进化耳朵几乎势在必行;我的认知跨越了“文法理工农”,而且落在人类文明史的主支上。

基于此,人生的可能性如下:

- 我可能成为自由撰稿人。

- 现在的我很喜欢Rewrite the Stars,但以后未必。

- 我可以拿到除了医学博士之外的博士学位。

C. 可能性

18岁的我和24岁的我对自己的描述,差异在哪?正确和太少。

本小节开头提到,描述和结论是不一样的。但是,18岁的我没有划分过去的描述和未来的结论的意识。如果让18岁的我描述自己,上述对自己的描述就变成了:

- 我是农村第一代大学生,父辈的指导和社交资源(关系)几乎为零。只有我当工程师,我的儿子才有可能当科学家,我的孙子才有可能当政治家,我的儿子的孙子才有可能当艺术家,我的孙子的孙子才有可能当哲学家。因为我爸是工人,所以我顶多当科学家,再也无法从事更加有钱有闲的职业了。

- 在高考结束之后的暑假,我补完了大几百集海贼王(动画)。我永远喜欢《海贼王》!

- 我不知道自己喜欢哪个行业。到底是保研,还是跨考?万一放弃了保研资格而且跨考失败,我的人生还有救吗?

换言之,过去的描述和未来的结论混杂,以致于未来的结论成为了决定未来的前提,进而陷入了自我实现的预言。

太少又从何说起呢?或者,多少算多?多少算少?举一个形象的例子,俺也一样。“见天地”、“见众生”多,对自己的描述也多。

过去的描述越对、越多,未来的可能性越对、越多。这是显然的。

大一新生即无限的可能性。

3. 怎么办

在广泛地“见天地”、“见众生”之后,“见自己”是顺理成章的结果。“见天地” + “见众生” + “见自己” = 知行 = 平凡之路。

值得强调的是,每个人的平凡之路是不一样的,因为每个人的成长经历不一样、人生阴影不一样、兴趣爱好不一样、所受的伪教育不一样、“见天地”的侧重点不一样、“见众生”的顺序不一样、“见自己”的具体内容不一样。比如,由于城镇化和贫富差距,大一新生可能连农村的居住体验都没有;有的人喜欢自然科学、有的人喜欢社会科学、有的人喜欢艺术,以致于每个人的选修课不同;男女差异也是一个重要的变量,因为男生与女生所处的环境截然不同。

基于本人踩过的坑和浪费的时间,我的建议是:

- 学完清华大学的《职业探索与选择》。

- 带着“见天地”、“见众生”、“见自己”的意识,广泛地尝试和积累,在磕磕绊绊的本科生涯中收获不负韶华的青春。

关于本书的任何问题,欢迎在PDF版本发布之前提交issue;关于平凡之路的任何问题均可以发送至

bancroft.lau@gmail.com,超过2000+字必回复(此门槛随时可能变更,以当前版本为准)。

0x04 见自己の必要条件

- 可以识别且治愈所有的人生阴影。

- 找到了相对稳定的核心三观。

- 爱自己。

- DIY everything。

可以识别且治愈所有的人生阴影。在《上篇:伪教育/1 家庭教育》中,我将童年阴影分为负面的人生阴影与悬而未决的困惑。若以上帝视角观察自己,上帝视角的自己将成为非常温柔的存在(顶级的倾听者)。以“见天地”、“见众生”的积累,阳光照进阴影之地;智识解决所有的困惑。此处的识别和治愈远远不止于“童年”。历史的先声也有此刻孤独的回响;人类文明史几乎蕴含了所有的答案。

找到了相对稳定的核心三观。两个关键词:“核心三观”和“相对稳定”。

- 核心三观:即三观的内核。比如,我今天喜欢Rewrite the Stars,明天喜欢莫扎特,但我始终喜欢音乐。“喜欢音乐”即三观的内核,而喜欢的人事物可能改变。

- 相对稳定:如果主动地贯彻了“见天地”、“见众生”、“见自己”的知行之路,终身学习是必然的。随着认知的增长、环境的优化,一个人的三观也不断地改变。但正如前面所说,人类文明史经过了时间沉淀和考验,自带稳定性。诸如区块链、元宇宙、ChatGPT的科技革命更多的是炒作和泡沫,看似重大的突破和里程碑是量变质变的结果,而且科技革命在“天地交通”中被政治、经济、文化堵截,其扩散也是连续的。因此,站在人类文明史的主支上即相对稳定。

爱自己:在本书的定义中,“爱自己”的复杂度堪比“见自己”,而且它与“见自己”相互归约(所以“爱自己”是“见自己”的充要条件)。因此,列举一些“爱自己”的必要条件:喜欢现在的自己;可以照顾好自己;珍惜时间;不卑不亢。

DIY everything。基于“见天地”、“见众生”的“见自己”可以理性地分析关于自己的、海量的细节(即过去的描述),而在“见天地”、“见众生”的加持下,曾经不以为意的细节蕴含着难以想象的可能性。与此同时,“见天地”、“见众生”又可以连通每个可能性的每个环节,即DIY everything。

数学

凡人皆需数学

欢迎来到梦开始的地方。此前的章节概述了“什么是伪教育”、“贯穿本科的唯一主线:知行”。本章(数学)和下一章(马克思主义哲学)将提纲挈领地介绍“见天地”的主要矛盾:数学和哲学。为什么本文是梦开始的地方?详细答案参见“下篇:自我教育/0x07 信息素养”。在此,长话短说版:“听过很多道理,依然过不好这一生”是平庸的人甚至伟大的人的通病。但是,可以让你过好未来几百年的数学和哲学覆盖你的一生简直绰绰有余。之所以它们是在知行皇冠上的两颗明珠,是因为相比于数学和哲学的皓月之辉,以萤火之光称呼你所听过的很多道理都已经极大地过誉了。从“听过很多道理”的层面,数学将告诉你:自然语言是错漏百出的屁话;从“依然过不好这一生”的层面,哲学将告诉你:人生之宏大,远远不在于“过好这一生”这种毫无难度可言的小目标。

0x01 引例:最高年薪

1. 建模

自然语言:A是上海脚痛大学计算机科学与工程系研一的在读硕士。根据上一届学长学姐的就业数据以及个人在同侪之间的相对实力,ta确定了自己挣钱小目标:最高年薪的下限是300,000¥,上限是900,000¥,最可能是500,000¥。糟糕,A成“行走的50w”了!

数学语言:

- 绝大多数普通人服从“

work-life模型”。将work映射为挣钱。 - 为了简化,将目标函数设置为最高年薪(单位:万元)。

- 考虑到各种随机因素,最高年薪在某个区间内上下浮动。因此,定义二元组 ,其中, 代表最坏情况与最好情况所对应的年薪区间(区间估计); 代表最可能情况所对应的年薪点(点估计)。为了直观,将二元组 赋为具体的值。

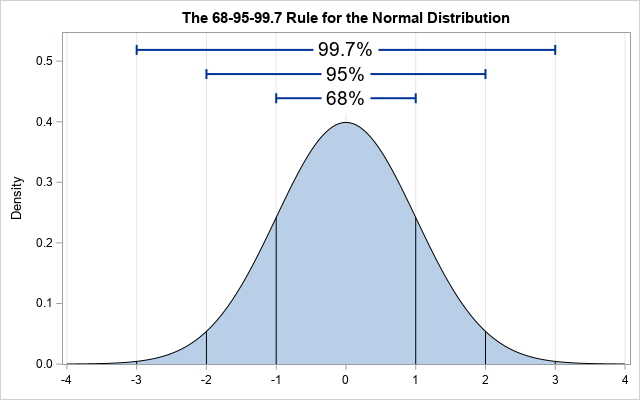

- 不妨假设上海脚痛大学计算机科学与工程系应届硕士的最高年薪 服从正态分布 。

- 基于 原则,将 设置为 ,即 。

- 之所以将 设置为 ,是因为A在同届硕士中的分位点 映射至正态分布 的横坐标为 。

- 综上,初始的最高年薪二元组 。

2. 误差

自然语言:由于每届的生源质量、就业环境等因素不同,A考虑此差异对挣钱小目标的影响。ta将上一届和自身水平相似的学长作为参考对象,以二人的外部客观条件(学历的含金量、实验室的业内知名度、导师的人脉资源等)、个人主观条件(内卷程度、学习能力、表达能力等)和就业环境差异(经济形势、行业兴衰等)作为修正挣钱小目标的依据。经此修正,ta的挣钱小目标变成了:最高年薪的下限是200,000¥,上限是800,000¥,最可能是400,000¥。嘿嘿,A又不是“行走的50w”了!

数学语言:

- 考虑到每届的差异,有必要根据自我奋斗和历史进程修正 。

- 不妨假设矩阵 代表外部客观条件(学历的含金量、实验室的业内知名度、导师的人脉资源等),向量 代表个人主观条件(内卷程度、学习能力、表达能力等),向量 代表offer(初始年薪、最高年薪、工作强度等)。设向量 的第 个元素 为最高年薪。

- 已知上届同分位点的学长满足 ,A满足 。设修正因子 ,其中, 代表由经济形势、行业兴衰等因素所造成的就业环境差异。

- 设修正三元组 ,不妨令 。

- 综上,经过修正的最高年薪二元组 。

3. 决策

自然语言:A在软件开发工程师和程序分析研究员两个岗位之中纠结:前者的成功率更高,但待遇更低;后者反之。根据薪资分布、主观条件(对技能树的偏好、学习基础等)、客观条件(实验室资源、学习难度等),ta量化了二者的成功率和最高年薪,选择了数学期望更大的程序分析研究员。

数学语言:

- 设个人综合实力所对应的最高年薪为 ,工作所对应的最高年薪为 ,工作的获取概率 。

- 记获取概率向量 , 代表第 种工作的获取概率;记最高年薪向量 , 代表第 种工作的最高年薪。

- 为了数学期望最大化,A所选定的工作满足 。为了简化,设offer所构成的集合为 ,其中,获取概率 ;最高年薪 。

- 工作 最高年薪的数学期望是 ;工作 最高年薪的数学期望是 。因此,A将工作 所对应的技能树 作为学习目标。

- 综上,A以最高年薪的数学期望为 的工作 为目标,学习其技能树 。

4. 计划

自然语言:A按照程序分析研究员的招聘要求确定了第1年、第2年和第3年的学习目标;年初时,ta将该年的学习目标划分为每月的学习小目标;月初时,ta将该月的学习小目标划分为1h左右的学习任务;周日时,ta选取若干学习任务作为每周学习计划;最后,ta将每周学习计划的学习任务分配至各个工作日。

数学语言:

- 在技能树 的学习过程中,A的实力 逐渐提高。显然, 是关于时间 的函数。

- 定义打工人集合 ,且 为该集合的“广义众数”。

- 设 ,其中, 是面向工作 所需技能树的一般化学习曲线。

- 为了便于分配学习任务并及时地获得正反馈,将总区间 依“年、月、周、日、时”划分为若干子区间。不妨设 , (单位:年)。

5. 迭代

自然语言:每天早晨,A确定当天的学习任务;根据当天的学习反馈,ta总结学习任务的合理性以提升计划能力、总结学习任务的执行情况以提升执行能力。随着学习的深入,A的总结能力也不断提升。

数学语言:

- 将学习周期分为三个阶段:计划、执行和总结,即 。

- 为了简化,暂时固定执行 和总结 。

- 执行 和总结 不断地产出后验信息,该后验信息可以用于优化计划 。因此,不妨以天为单位,将 定义为第 天的计划能力。

- , ,使得 ,即: 收敛于 。

- 执行能力 和总结能力 亦同。

6. 下一个目标

自然语言:在两年半的练习时长之后,A海投简历。经过层层筛选,ta获得了最高年薪分别为230,000¥、260,000¥、330,000¥和420,000¥的一众offer,并选择了420,000¥的offer。ta通过这次挣钱小目标的实践更新认知体系,启动了下一个目标。

数学语言:

- 两年半的练习时长已到,A的实力达到了 ,而且向 的所有岗位投递了简历。

- 经过层层筛选,A收到了 个offer。

- 对于offer所构成的集合 ,A选择了 。不妨设 ,则 。

- A分析了以挣钱小目标——最高年薪为导向的初态 、实践的过程 、终态 ,将这次实践所产出的后验认知加入认知体系,启动了下一个目标。

0x02 分类讨论

我相信绝大部分小镇做题人对初等数学、数学,乃至哲学不感兴趣。那么,本文和本章的引例告诉你:“上街买菜不需要微积分,但你确实需要微积分。”

我的数学水平仅限于初等数学的“大致粗通、局部精通”和高等数学的“大致粗通、局部的局部精通”。我以自己为界:如果你的数学水平足以向下兼容我,那么你应该足以触碰最艰深的数学,因为我足以触碰最艰深的数学;如果你的数学水平不足以读懂本章,那么你的人生大概率也可以被一眼望穿了,因为本章所涉及的数学仅仅是理工科高级知识分子的常识。在上下求索的四年里,数学和哲学将是、也应该是你们最难的噩梦,但将成为、也应该成为你们披荆斩棘的利刃。

数学将广大埋头内卷的做题人分成了三类:

- 小镇错题本:这个群体是应试数学的受害者。ta们由于各种千奇百怪的原因,或早或晚地离开了初等数学。就我所知,对于大部分师资水平一般的地区或学校而言,“数学越好的人天赋越高”这一观点甚嚣尘上,但事实并非如此。数理逻辑越强的学科,学生一旦掉队,几乎无法跟上滚滚向前的升学。教育水平较低的“小镇”,没有人为你的数学保驾护航。于是,数学使得做题人早早地两极分化:越会做题的人越喜欢做题;越不会做题的人越不喜欢做题。但是,准大一的你们完全有机会重拾数学,也完全有能力重拾数学。

- 小镇做题家:被称为小镇做题家的人往往得到了初等数学的眷顾,有了学习高等数学的机会,但你们将成为高等教育的受害者。写得和屎一样的教材以及宽松的学习环境,使得一部分小镇做题家以“我上街买菜还需要二重积分吗”为自己学不好高等数学或懒惰找借口,而另一部分小镇做题家抄应试初等数学的作业,轻而易举地在有手就行的考试中拿到高分,但对高等数学毫无理解。

- 普信做题家:数学和普信有什么关系?碍于家族的积累,小镇做题家在本科期间完全是背景板,是为普通;数学的数理逻辑能力附带了自信。如果你可以彻底地理解本章,你必将普通且自信。

如果你认为你的数学水平非常低,抽空重学一遍初等数学。哪怕翘了大一所有的高等数学课,也必须重学一遍初等数学。否则,即使本书除了本章之外几乎没有数学符号,你对本书的吸收度也会特别差。

0x03 应用场景

之所以选择“最高年薪”这个引例,不仅是因为大家都关心挣钱,而且是因为它串起了若干高等数学的定义(第1节加粗的文字)和数学思想的应用。相反地,一旦你掌握了高等数学,比如理解了定义或数学思想,应用场景可谓信手拈来。

1. 网上冲浪的自我修养

遇到自以为是的键盘侠,不要和它对喷,直接甩它三个题目:

(1) 存在一台机器,按左键,75%的概率掉落100元;按右键,必掉落70元。每位玩家拥有10000次按键机会,你将如何分配按左右键的比例?

(2) 小陈每天打5h乒乓球,ta更有可能是()。

A:小学数学老师

B:热爱乒乓球的小学数学老师

(3)【三门问题】参赛者面对三扇关闭的门,其中一扇门的后面是一辆汽车,选中了可赢得该汽车;另外两扇门后面各是一只山羊。当参赛者选择了一扇门,但未开启它。此时,节目主持人开启后面是山羊的一扇门,并询问参赛者要不要换成另一扇仍然关闭的门。换另一扇门是否增加参赛者赢得汽车的机率?

最后,把喷子拉黑就行了。

2. 正态分布

横坐标可以是任何人事物。例如:

- 为每件事情的善良度打分,无善无恶为 分,极善为 分,极恶为 分。你每天在现实中经历的事情和在互联网上看到的事情,善恶度的差异是不是很大呢?如果一个人通过传播负能量极强的简体中文互联网认识世界,那ta的三观会受到怎么样的影响呢?

- 为网友的言论打分,无感为 分,无比认同为 分,无比反对为 分。你刷不刷App的推荐呢?你的偏好和点赞是否影响了推荐?如果一个人主要通过App的推荐摄入信息,那ta的认知会受到怎么样的影响呢?

3. 粗糙の决策模型

存在一台机器,按左键,75%的概率掉落100元;按右键,必掉落70元。每位玩家拥有10000次按键机会,你将如何分配按左右键的比例?

人生也是这样一台机器,只不过按键和数字不一样而已。如果掌握了概率论与数理统计,你就不会一直在人生的岔路口处精准地作出错误的选择了。

4. 粗糙の旁观者模型

以高考填志愿为例:

-

Aのb专业 vs Bのd专业

-

Fのt专业 vs Yのo专业

-

当局者:下面一堆笨比信誓旦旦地回答“选Aのb!选Bのd!选Fのt!选Yのo!因为我怎么怎么样、我认识的谁谁谁怎么样。”

-

旁观者:如果先基于ta们字里行间的bias修正ta们所呈现的instance,然后将所有已修正的instance拟合成概率分布,再根据个人情况确定自己在该分布中所处的位置,会不会比“挑一个或挑一些回答作为参考”更好呢?

因为“当局者迷,旁观者清”。

5. 终身学习

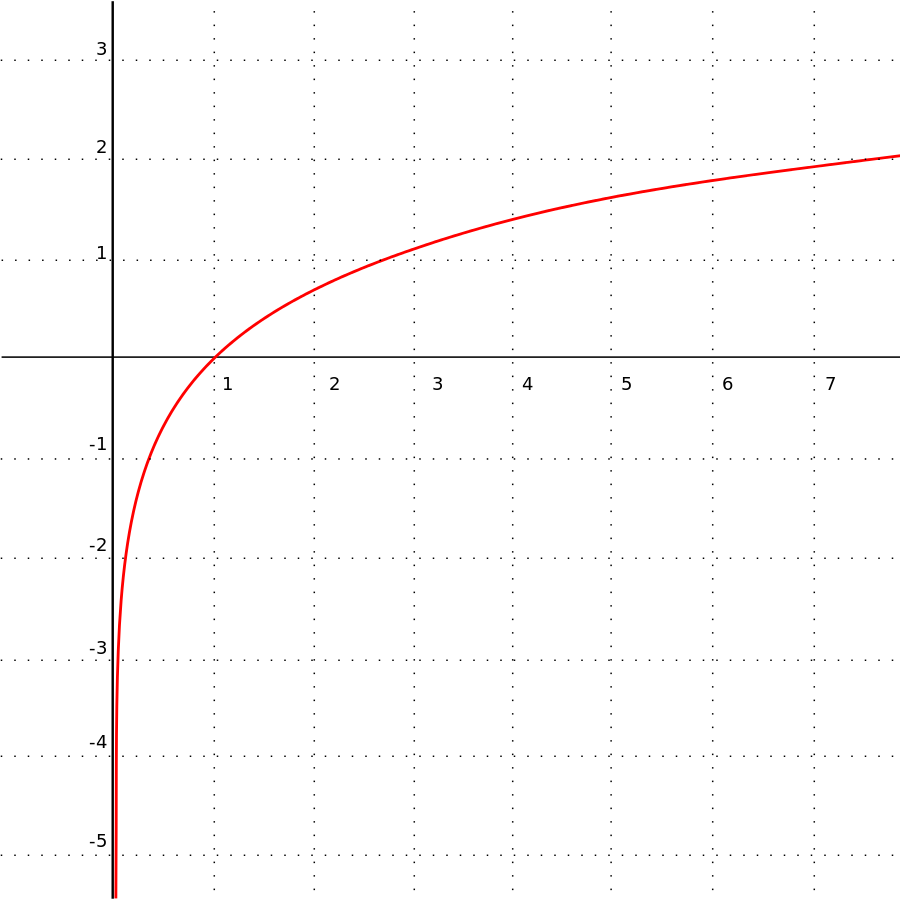

6. 学习曲线

- 如果理解了学习曲线往往是对数型的,你是否还会为起步晚而焦虑呢?

- 如果理解了沿着梯度的方向增长最快,你是否还会执着于“每日一题”的日积月累呢?

- 如果理解了多元函数,进而定义了自己的“人生函数”(某些自变量,非你莫属、非你莫有),你是否还会对曾经那条千军万马过独木桥的、单向度的赛道心存执念呢?

凡人不会因为需要数学而伟大,但会因为不需要数学而平庸。

初等数学

既然数学那么重要,数学差的人如何重学数学呢?答案是重学初等数学。

0x01 引例:多项式的次数

请问: 这个多项式的次数是多少?

这个七年级上册的数学题几乎决定了做题人的未来。当你写下答案的时候,命运的齿轮就开始转动了;当你再次面对这个数学题的时候,命运的齿轮是否还有拨乱反正的机会呢?如果现在的你可以像七年级的尖子生一样信誓旦旦地、有理有据地写下正确的答案,那么你不需要重学初等数学。如果不能,我建议你读一遍“国家中小学智慧教育平台/教材/初中/数学/人教版/七年级上册/Page 89-Page 92”。如果经过了短暂的复习,现在的你可以像七年级的尖子生一样信誓旦旦地、有理有据地写下正确的答案,那么你也不需要重学初等数学。如果不能,我建议你仿照以下思路重学初等数学。

1. 果 → 因

- 这个数学题考的是“什么是多项式的次数”。翻到Page 92:多项式里,次数最高项的次数,叫做这个多项式的次数。

- 基于多项式的次数的定义,我们可以将原问题退化为“什么是多项式?什么是次数?”翻到Page 91:像这样,几个单项式的和叫做多项式。其中,每个单项式叫做多项式的项。继续翻到Page 89:一个单项式中,所有字母的指数的和叫做这个单项式的次数。

- 基于多项式的定义,我们可以将原问题退化为“什么是单项式?”翻到Page 89:这些式子都是数或字母的积,像这样的式子叫做单项式。单独的一个数或一个字母也是单项式。

- 基于多项式和单项式的定义,我们可以将多项式 拆分为单项式 与单项式 的和。

- 基于单项式的次数的定义,我们知道单项式 的次数是 、单项式 的次数是 。

- 综合上述步骤,代入多项式的次数的定义:多项式 里,次数最高项 的次数是 ,所以多项式的次数是 。

有必要这么复杂吗?有必要更复杂。

- 这个数学题考的是“什么是多项式的次数”。翻到Page 92:多项式里,次数最高项的次数,叫做这个多项式的次数。

- 基于多项式的次数的定义,我们可以将原问题退化为“什么是多项式?什么是次数?”翻到Page 91:像这样,几个单项式的和叫做多项式。其中,每个单项式叫做多项式的项。继续翻到Page 89:一个单项式中,所有字母的指数的和叫做这个单项式的次数。

- PS 1:一个72分(满分120分)的七年级学生能不能把“次数最高项”翻译为“次数最高的单项式”?注意哦,假如你忽略了“每个单项式叫做多项式的项”,你默认次数最高项的“项”指的是单项式是没有依据的。

- 基于多项式的定义,我们可以将原问题退化为“什么是单项式?”翻到Page 89:这些式子都是数或字母的积,像这样的式子叫做单项式。单独的一个数或一个字母也是单项式。

- 基于多项式和单项式的定义,我们可以将多项式 拆分为单项式 与单项式 的和。

- PS 2:一个72分(满分120分)的七年级学生能不能正确地拆分多项式 ?如果不注意“几个单项式的和叫做多项式”,很容易拆分为单项式 和单项式 。虽然这不影响本题的答案,但影响“ 这个多项式的项的系数分别是?”的答案。

- 基于单项式的次数的定义,我们知道单项式 的次数是 、单项式 的次数是 。

- PS 3:一个72分(满分120分)的七年级学生可能把 当成是字母哦!可能把 的指数当成 ,而不是 哦!如果我把 改成 ,又可以骗倒一大片学生。

- 综合上述步骤,代入多项式的次数的定义:多项式 里,次数最高项 的次数是 ,所以多项式的次数是 。

2. 因 → 果

欸,我看书是顺着的,但做题怎么是反着的?尖子生的数学是顺着的:

- 和、差、积、商、字母(其实是代表未知数的代数)、数字(包括了有理数与无理数,而无理数包括了 )。

- 单项式、系数、次数。

- 多项式、系数、次数。

- 等式、不等式、方程。

- 集合、映射、函数。

- 微分、积分、偏微分。

ta们每一步都学得非常好,既不会搞错 是不是字母,也不会搞错系数和指数需不需要加隐含的 和 。你呢?可能考有手就行的微积分都得求爷爷告奶奶别挂科,最后还要发一条说说:“寄!不定积分忘记加C了!”

3. 多项式的次数不重要

这个问题比算不定积分更没有意义啊!不被赋予现实意义的数学题几乎都没有意义,但从实例中抽象的能力可以给任何人事物赋予意义。本小节依托于“ 这个多项式的次数是多少”,对它稍加抽象,并赋予意义。

A. 抽象

此实例的抽象可以分为三个层面:

- 形式化和因果链:详见下一节。

- 分类讨论:从第一节第二小节“0x01 引例:多项式的次数/因 → 果”的角度来看,有些人是从小学的和差积商开始走下坡路、有些人从初中的方程开始走下坡路、有些人从高中的函数开始走下坡路、有些人从本科的微积分开始走下坡路。在此抽象之下,我完全可以将“多项式的次数”换为“如何解二元一次方程方程组”,换为“如何求矩阵 的逆矩阵”。或者反过来说,在我的眼中,多项式的次数是为了体现做题人从何时何地开始分岔而举了一个从初中整式开始分岔的例子。但是,在你的眼中,我莫名其妙地问了一个初等数学的数学题。我为什么选它,不选“乘法分配律”和“求矩阵的逆”呢?因为这个引例最有可能让你意识到分岔的存在,而又不必过于冗长:乘法分配律,即使当年一知半解,以你现在的心智看小学课本肯定难不倒你;求矩阵的逆,为了分析解题过程,我得写得特别长。关于“多项式的次数”,你看到了我的冰山一角,而我需要拥有整座冰山。数学和哲学相当于学武之人的内力,飞花摘叶,皆可杀人,而工科、经济学、心理学只是各种不同的剑招、拳法和腿法。多项式的次数不重要,让你意识到自己从何时何地开始学差(岔)了并拨乱反正很重要;实例(题目)不重要,抽象(出题)很重要。

- 建立数学模型:我可以把“果 → 因”与“因 → 果”写得非常符号化,尤其在因为、所以、对于任意的、存在都变成符号的情况下,但因为上一篇文章已经演示过了,所以本文不再演示。

等到拥有抽象的能力,你也无须再整理自己的收藏夹和笔记了。因为具体的知识点不重要,知识点映射到认知体系并丰富认知体系很重要。

B. 意义

- 拨乱反正:很多人没有意识到数学差的问题所在。你本科数学差,是因为你高中数学差,而不是因为天赋低;你高中数学差,是因为你初中数学差,而不是因为天赋低;你初中数学差,是因为你小学数学差,而不是因为你天赋低。当然,如果你说因为你自己笨,我无法反驳,因为数学差的人就是笨。但是,笨不是一种无法改变的状态。所以,只要从做错了第一个“多项式的次数”的地方拨乱反正,你的命运也改写了。即,命运的齿轮转动了两次:一次是错误的源头;另一次是纠错的源头。

- 元认知能力:一种更接地气的说法应该是“学习如何学习的能力”。从小到大,没有人教你“形式化、因果链、数学思想、抽象”这些以上帝视角统御数学本身的能力。如果你不会使用,那它们的现实意义也不为你所知。但是,这些能力可以通过学数学悄无声息地得到训练。考150分不重要,考150分的能力很重要;读清华大学不重要,可以读清华大学很重要;做成事情A不重要,可以做成任何一件复杂度不低但具有现实可能性的事情很重要。

0x02 数学

对于平凡之路,数学的重要性在于形式化和因果链。所谓形式化,指的是不同于自然语言的数学语言。它可以绝对准确地抽象或定义;所谓因果链,指的是绝对准确地推理。只要你的数学水平足以读懂本章,“听过很多道理,依然过不好这一生”就不可能对你造成困扰,因为尘世的幸福已经唾手可得。

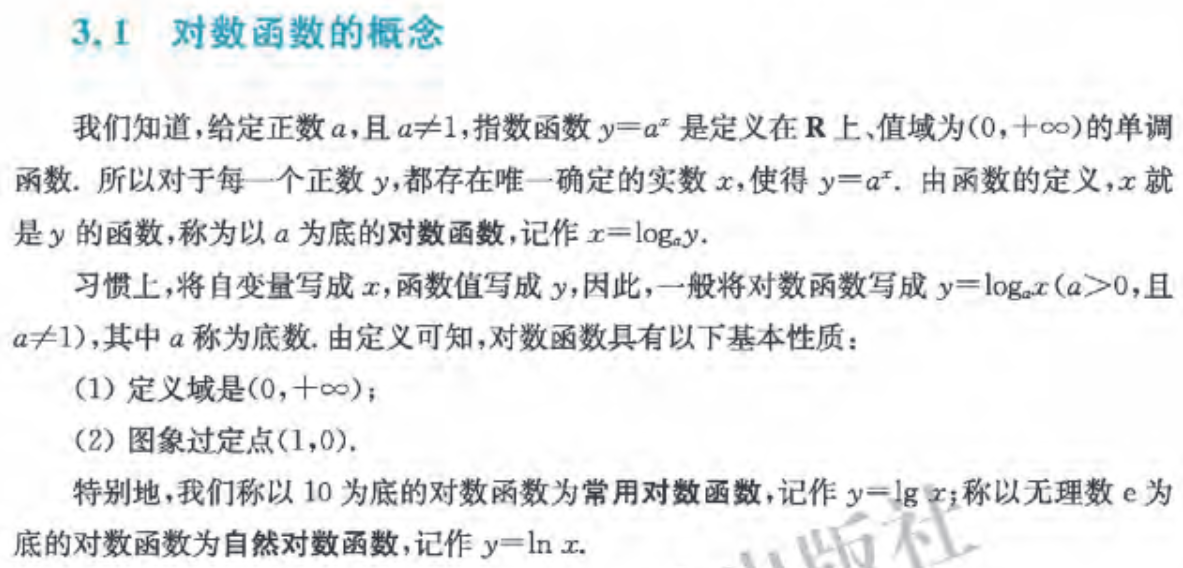

1. 教材语言

举个例子:

截图来自于国家中小学智慧教育平台:教材/高中/数学/北师大版/必修·第一册/Page 107。

- 该截图包括的定义:正数、 、指数函数、 、定义域、 、值域、开区间、 、单调函数、实数、函数、对数函数、自变量、函数值、底数、定点、常用对数函数、无理数、自然常数 、自然对数函数。

- 该截图包括的推理(注意黑体字):

- 我们知道,给定正数 ,且 ,指数函数 是定义在 上、值域为 的单调函数。

- 给定正数 ,且 ,指数函数 是定义在 上、值域为 的单调函数,所以对于每一个正数 ,都存在唯一确定的实数 ,使得 。

- 由函数的定义, 就是 的函数。

- 习惯上,将自变量写成 ,函数值写成 ,因此,一般将对数函数写成 ,且 。

- 由定义可知,对数函数具有以下基本性质:对数函数的定义域是 ;对数函数过定点 。

2. 自然语言

如果你明白上述定义为什么是定义、上述推理为什么是推理,可以跳过本小节。

给定一颗苹果,苹果的当前价格是九磅十五便士,并随着时间的推移上涨。所以,每个不同的价格必然对应不同的买入时间。不难发现:苹果的当前价格最低;只要活得足够久,苹果将变得非常非常贵。

- 定义:苹果、价格、磅、便士、时间、活着、贵。

- 推理(注意黑体字):

- 所以,每个不同的价格必然对应不同的买入时间。

- 不难发现:苹果的当前价格最低;只要活得足够久,苹果将变得非常非常贵。

- 只要活得足够久,苹果将变得非常非常贵(这是一个错误的推理。单调递增有上界的函数不满足“非常非常贵”,反例: )。

3. 数学语言

翻译自本节第1小节的教材语言(有删减):

4. 数学的定义

Mathematics is an area of knowledge that includes the topics of numbers, formulas and related structures, shapes and the spaces in which they are contained, and quantities and their changes. These topics are represented in modern mathematics with the major subdisciplines of number theory, algebra, geometry, and analysis, respectively. There is no general consensus among mathematicians about a common definition for their academic discipline.

——Wikipedia/Mathematics, accessed: 2023-04-02.

数学在本文中是一个简单粗暴的定义:

数学是一门在定义上推理,进而得到真命题的学科。

- :命题,有且仅有真命题和假命题。一个命题由若干定义组成。

- :推理,根据“前因”和“后果”的样本空间是否相等,可以分为 和 。

举一个自然语言的例子:熊猫喜欢吃西瓜。

这个陈述句存在的前提:你知道什么是“熊猫”、“喜欢”、“吃”和“西瓜”。可能你觉得,俺虽然不太聪明,但连熊猫和西瓜是什么都不知道嘛?更别说吃了,俺最懂吃了!

行,这几个在你看来“不言自明”的词汇就是定义;在所有人眼里,“熊猫喜欢吃西瓜”是错的,也就是假命题。既然“熊猫喜欢吃西瓜”在所有人眼里是错的,那么在所有人眼里,“熊猫不喜欢吃西瓜”就是对的咯?这种“理所当然”的陈述句就是公理( )。

你可以简单粗暴地记住两句话:

- 若干定义凑成了一个命题,命题要么是对的,要么是错的。

- 人们将公认的一些真命题叫做公理。在公理的基础上,我们可以有理有据地向下推导,得到一系列正确的推论。

假如将自然语言形式化,所谓的“道理”根本走不过第一回合:逻辑的基本规律。粗通数学正是为了支持足够合理的形式化、足够正确以及足够长的因果链。

0x03 误区

平庸的人之所以“过不好这一生”,是因为ta们宁可相信自然语言的屁话,也不重新学习初等数学。

对于小镇错题本而言,数学无疑是噩梦,但“数学特别难”完全是刻板印象。也许研究生的高等数学 Pro比较难,但小初高的初等数学以及本科的高等数学,存在可依赖的学习路径。

1. 数学的“连续性”

基于第一节,再下一个简单粗暴的定义:

数学的“连续性”:初中的定义基于小学;高中的定义基于初中;高等数学的定义基于初等数学。

先定义“加”,才能定义“减”;先定义“乘”,才能定义“除”,以及后续的“乘方”和“开方”。所以,小学学了10个定义、中学学了100个定义、高中学了200个定义,每个定义都或多或少地牵扯了先前的定义。这对应什么后果呢?小镇错题本们一旦掉队,就再也跟不上了。比如,要是不理解“方程”,你肯定也无法理解“函数”。后续,你们将看着“显然、易知、证毕”一脸懵逼。此时,不聪明的你们面临两种选择:补课和摆烂。

2. 做题人的教育资源

小镇做题人几乎没有任何“补课”的教育资源,只有一堆治标不治本的辅导班可供挑选。基于此,错题本们包括但不限于:

- 京沪错题本 1:哎呀,孩子的数学落下了。找十个本科清北的小镇做题家补补课吧。哪个教学效果好雇哪个。没过一个月,孩子的数学起死回生了。

- 京沪错题本 2:哎呀,孩子的数学落下了。找十个本科清北的小镇做题家补补课吧。哪个教学效果好雇哪个。没过一个月,孩子依然学不好。算了,自费出国镀层金。在海归之后给他十个亿的启动资金开公司;实在不行,躺在家里收租。

- 小镇错题本 1:哎呀,孩子的数学落下了。咬咬牙找任课老师补补课吧。下一次考试比较简单,孩子多考了五分。这老师讲得真好!补课效果立竿见影!

- 小镇错题本 2:哎呀,孩子的数学落下了。脑子不行就别读了,进电子厂。

- 小镇错题本 3:哎呀,孩子的数学落下了。脑子不行就别读了,送外卖。

- 小镇错题本 4:哎呀,孩子的数学落下了。脑子不行就别读了,送快递。

- 小镇错题本 5:哎呀,孩子的数学落下了。高中还是得读完,考了二本,高数挂了。

- 小镇错题本 6:哎呀,孩子的数学落下了。高中还是得读完,考了二本,低分飘过,但是孩子比较上进,打算通过考研改变命运。于是,ta打开百度,搜索“什么专业不考数学”。

3. 源于应试的自卑

The Pygmalion effect, or Rosenthal effect, is a psychological phenomenon in which high expectations lead to improved performance in a given area and low expectations lead to worse. The effect is named for the Greek myth of Pygmalion, the sculptor who fell so much in love with the perfectly beautiful statue he created that the statue came to life. The psychologists Robert Rosenthal and Lenore Jacobson, in their book Pygmalion in the Classroom, borrowed something of the myth by advancing the idea that teachers' expectations of their students affect the students' performance, a view that has been called into question as a result of later research findings.

Rosenthal and Jacobson held that high expectations lead to better performance and low expectations lead to worse, both effects leading to self-fulfilling prophecy. According to the Pygmalion effect, the targets of the expectations internalize their positive labels, and those with positive labels succeed accordingly; a similar process works in the opposite direction in the case of low expectations. The idea behind the Pygmalion effect is that increasing the leader's expectation of the follower's performance will result in better follower performance. Within sociology, the effect is often cited with regard to education and social class.

——Wikipedia/Pygmalion effect, accessed: 2023-04-02.

数学差,不是先天智商的锅,是教育的锅、是贫富差距的锅。我本来打算把本小节写得很长很长,因为应试教育所刻下的思想钢印太深。你们可以仔细回想一下,老师、父母和社会对自己和别人家的孩子到底多双标。普通人做题做不过别人,也许和智商无关。我从小到大,仅仅有过一个自闭症同学。除他之外,我前前后后所遇到的所有人的智商都差不多。但是,我小初高的同学的际遇千差万别。应试教育从始至终无情地筛选幸运儿,一路掐尖,将所谓的天才呈现在大众的眼前罢了。我把本小节写得很短很短,因为我无法清除你们的自卑,也没有其ta人可以清除你们的自卑。但是,有且只有一个人可以洗净所有的应试阴影,使你重获新生,那个人就是你自己。当你愿意战战兢兢地触碰另一种人生,基于数学的定义、推理以及万法归宗的抽象,质疑平庸、平凡和伟大之间是否存在天然的界限,失败者的思想钢印才可能松动、乃至脱落。

0x04 数学的“前半生”

1. 小学数学

- 数学就在我身边

- 知识点:数字。

- 后续知识点:数学和生活;数学与自然科学的关系,即应用题和建立数学模型;等等。

- 数学思想:抽象与实例;等等。

- 分类 比较

- 知识点:分类、大于、小于、等于。

- 后续知识点:分类讨论、集合、样本空间、样本点、等式、不等式、虚数不能比较大小。假如成功是虚数,那么人与人之间的成功是否存在可比性?

- 数学思想:不重不漏。这四个字看似不起眼,那么“不重不漏地对人进行分类”呢?假如定义100个标签,存在多少种不重不漏的人?你是否可以运用独有的标签集,活出自己专属的人生?

- 认识10以内的数

- 知识点:0-10;基数和序数的铺垫;加减法的铺垫。

- 后续知识点:代数;解析几何。

- 数学思想:古今数学思想(一)。

从一个简单的例子说起:“我爱你”。

- 主语:我

- 谓语:爱

- 宾语:你

接着,把称呼改一下:

- 操作数 1:我

- 运算符:爱

- 操作数 2:你

操作数所构成的集合叫做数域;操作符所构成的集合叫做运算;代数是一门研究数域和运算的学科。

小学代数:

- 数域:正整数、负整数、分数。

- 运算:加减乘除。

整个小学代数,只是在数域上进行运算。

我们需要引入第2个概念:几何。

小学数学 = 小学代数 + 小学几何

类似地,小学几何:

- 线面体

- 线:线段、射线、直线(还没有抽象化)。

- 面:平面、曲面、四边形、三角形、圆。

- 体:正方体、长方体、球、圆柱、圆锥。

- 位置关系:上下左右。

未来,在你刷短视频的时候,我这么给自己的小孩补课,或者教京沪的小学生,你怎么办?继续传承“看看别人家的孩子”、“唉,学习需要天赋”的刻板印象吗?只要受到了优质的教育,每个人都是天才。

2. 初中数学

初中代数:

- 扩充数域:无理数。

- 扩充运算:乘方、开方。

初中几何:

- 扩充点线面体:抛物线、双曲线、不规则图形。

- 扩充位置关系:全等、相似、垂直、平行、相切。

方程是含有未知数的等式。这种定义在理解方程之前没什么用。举例:

它包含了二年级的乘法口诀表。引入所谓的未知数,把具体的数字抽象为字母,将无数个等式合并为统一的等式。

建立平面直角坐标系,这是解析几何的开端。严谨一点,解析几何的开端可能是数轴。

解析几何:通过代数表示几何,进而通过代数的方法解决几何的问题。

初中数学 = 初中代数 初中几何

我把 改成了 ,不妨思考:

- 初中代数 = 有初中几何的初中代数 + 无初中几何的初中代数

- 初中几何 = 有初中代数的初中几何 + 无初中代数的初中几何

若初中代数 + 初中几何,“有初中几何的初中代数”和“有初中代数的初中几何”岂不是重复了吗?因为 这个运算有缺陷。好的,欢迎来到高中数学。

3. 高中数学

高考数学第1道选择题是什么?集合或虚数。集合讲了什么?我也忘记了。但是,集合至少讲了:集合、空集、元素、属于、包含、真包含、交并补。给它们换一个马甲,估计你比较熟悉:

高中代数:

- 扩充数域:虚数。

- 扩充运算:交并补、求导。

高中几何:

- 扩充点线面体:抛物线、椭圆、双曲线。

- 扩充位置关系:以立体(三维)为基础的平行、垂直、相切。

高中解析几何:

- 平面直角坐标系

- 立体直角坐标系

函数:自变量和应变量的关系。从本质来看,函数也是方程,但它是一种“会动”的方程。你想想,给定若干个函数值,是不是得到了许多的方程(和 归纳了乘法口诀表一样)?在定义函数之前,讲的是映射。映射是集合与集合之间的关系。函数的三要素是什么?定义域、对应关系、值域。定义域和值域是集合;对应关系是函数的关键,也是函数最妖艳的部分。可以这么理解:集合是数域的扩充;映射是运算的扩充;函数集数域和运算于一身,成为了数域的一员。对数域的新成员“函数”而言,微积分将又是定义在其上的运算(本科的高等数学之一)。

既然数学以绝对正确性的数学之美跻身艺术之列、而且作为底层框架横贯所有科学,那么这个世界还存在数学管不到的地方吗?曾经有。

1654年,Antoine Gombaud向法国数学家Blaise Pascal提出一个分赌本问题:甲、乙赌技相同,各自下赌注50法郎,无平局。他们约定,谁先赢3局则得到全部100法郎的赌本。当甲赢了2局、乙赢了1局的时候,赌局因故中止。问:如何分配100法郎足够公平?

这个例子催生了“概率论与数理统计”(本科的高等数学之一)。你可以将此前的数学视作确定性数学,将和概率相关的数学视作不确定性数学。此处暂不赘述。

0x05 延伸阅读

1. 和解:求而不得的焦虑

- 大天才:

- 小天才:

- 做题家:

- 错题本:

不妨将上述4个式子的4个因数看作小学数学、初中数学、高中数学、本科数学,碍于数学的“连续性”,不改正小学数学的 ,就无法改正初中数学的 ;不改正初中数学的 ,就无法改正高中数学的 ;不改正高中数学的 ,就无法改正本科数学的 。但是,在高考之后的三个月里,你甚至可以重新学一遍小初高的初等数学。不需要周考、不需要月考、理解而非计算、纠正复杂度低的过去而非死磕复杂度高的现在,人生也可以被改写。

2. 下一步

数学学到什么程度可以进行下一部分的学习了?可以参考知乎/包遵信的回答。

人生模型

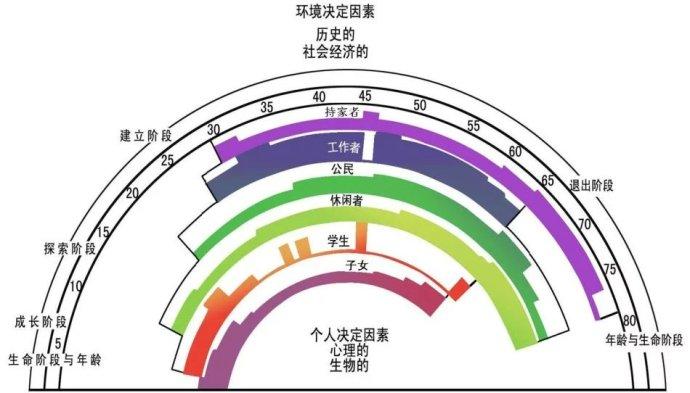

如果看完了《职业探索与选择》,你也许对“生涯彩虹图”有印象。

这张图片的要素非常多:

- 年龄:0-14岁是成长阶段;15-25岁是探索阶段;26-45岁是建立阶段;46-65岁是维持阶段(未标明);66-80岁是退出阶段。

- 身份:子女;学生;休闲者;公民;工作者;持家者。注意,色块的高度对应了该身份在所有身份中的比重。一个人在中年时期的身份最多,压力也最大。

- 决定因素:环境(历史的、社会经济的);个人(心理的、生物的)。

生涯彩虹图是一个粗糙的人生模型。很多人的问题在于,没有生涯彩虹图的意识,仅仅在人生的各个阶段中随波逐流。那么,数学在我们的生涯彩虹图中可以起到什么作用呢?反心理的、反生物的。没有教育的加持,生涯彩虹图的个人决定因素是心理的、生物的。“心理的”服务于趋利避害;“生物的”服务于繁衍后代。它们的共同特征是非理性,而数学是理性的。如果A始终在人生的关键岔路口作出非理性的决策、B始终在人生的关键岔路口作出理性的决策,A和B的差异也就可想而知了。

很多上进但无人告知技能点权重的做题人应该听说过“全国大学生数学建模竞赛”。这个竞赛含金量一般,而且鱼龙混杂。因为普适性比较强,所以参加数学建模竞赛的人非常多(包括校赛、省赛、美赛)。从含义来看,小到上街买菜的加减乘除、大到宇宙飞船,数学模型无处不在。本章第一篇文章的引例“最高年薪”正是高等数学的“串烧”。本文引出通过数学模型解析人生的意识并分析一些人生模型。

0x01 引例:人的分类

既然人生有模型,能不能列几个人生模型出来看看?

1. 贪心算法

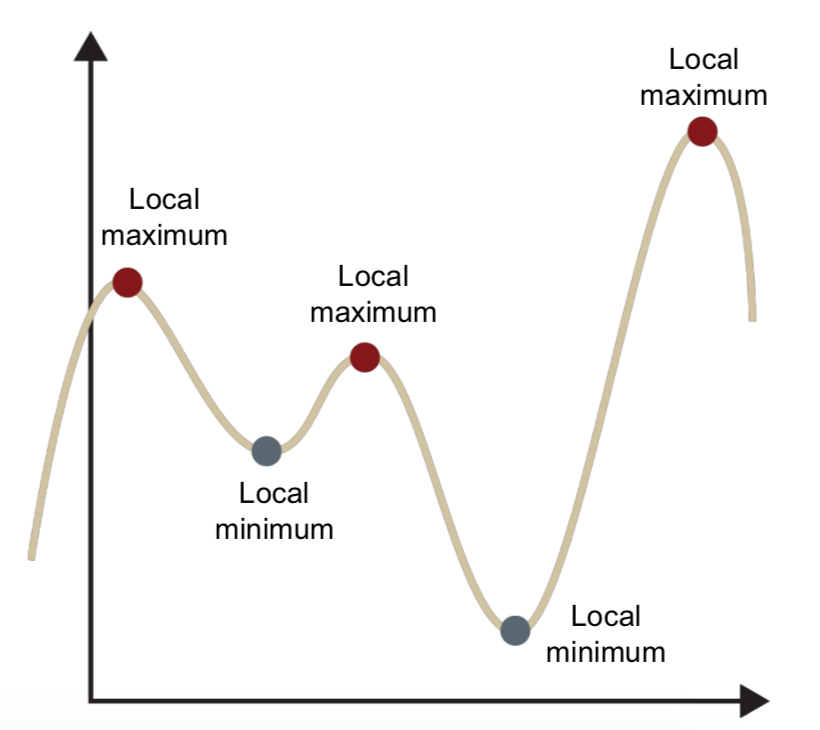

贪心算法对应上图的第2个红点。

这是大多数人的生活方式。比如,你听从大众的规训,以为高考特别重要,所以拼命地卷高考;你听从大众的规训,以为转计算机或师医公很重要,所以拼命地卷计算机或师医公;你听从大众的规训,以为润或考公务员很重要,所以拼命地卷润或考公务员。它的本质是“贪心”。那么,大多数人为什么“贪心”呢?因为数学太差。

一般来说,因果链的长度决定了一个人思考问题的深度。高考、计算机、师医公、润、考公务员,它们可能重要,也可能不重要,但“知道它们为什么重要、为什么不重要”一定很重要。对于因果链短的人而言,它们重要的原因可能是大众说它们很重要,至少某些比自己更厉害的人说它们很重要;对于因果链长的人而言,ta会从时代背景(历史)、利益分配(政治)、供求关系(经济)的视角去得出可能相同、也可能不同的结论。比如,A在Bilibili看了一个北欧的视频,觉得现在是润学元年,而B知道润的副作用是有机地融入当地社会不容易。即使A和B都润出去了,A发现这又是一座围城,但B已经为适应当地社会做好了充分的准备。

贪心算法所对应的人生模型是“一座又一座围城的迁徙”。这也符合每个人生阶段都可以“贪心”且大部分人选择在战略上懒惰地“贪心”。

2. 延迟满足

延迟满足对应上图的第1个红点。

如果意识到贪心算法的不足,ta基于延迟满足的思想,通过蛰伏、闷声发大财、后发制人等行为串起一些阶段的联系。比如,A天天做题,而B在高中的时候知道了自己未来当码农,所以把每天刷理综的时间用来学编程。A的分数比B高50分,被高中班主任劝去了南京大学地质学,但B在深圳大学计算机系里靠高中所积累的码力学有余力,早早地在GPA上领先并乱杀同侪。最终,A年薪100,000¥;B年薪1,000,000¥。从本质上看,延迟满足是放弃一时得失的高级策略。

一般来说,延迟满足的收益广泛地存在。但是,上面这个例子其实是为了举例而举例。延迟满足是认知领先一个版本的体现,而这种认知差往往由视野所导致的信息差所决定。如果把A和B换成沪二代A和十八线小县城小镇做题家B,而且ta们都考入了同一所大学的同一个专业,这个例子就更加合理了。

延迟满足所对应的人生模型是“高人指点”。这也符合阶级固化和贵人相助。

3. 动态规划

动态规划对应上图的第3个红点。

贪心算法和动态规划体现了局部最优解和全局最优解。感兴趣的人可以读一下它们的维基百科词条和这篇文章。不懂贪心算法和动态规划也没有关系。如果把它们映射到人生,区别大概是这样的:

- 贪心算法:每一个人生阶段都卷第一或卷前 。比如,高考卷清华大学或985、本科卷保研或考研去更好的大学。

- 动态规划:它和延迟满足是一样的。前文提到,“延迟满足是认知领先一个版本的体现”,那么动态规划相当于“先把整个函数研究一遍,再开始卷”。你可以认为,一直唆使你“见天地”、“见众生”、“见自己”的本书正是呼吁你“拒绝“贪心”,坚持动态规划”。相比于“延迟满足串起一些阶段的联系”,动态规划串起所有阶段的联系。

动态规划所对应的人生模型是“基于自我教育的终身学习”。这也符合“新生”。

4. 夕死可矣

既然已经全局最优解了,我还需要其它的分类吗?“朝闻道,夕死可矣”好比上图的函数出现了 。这是你完成了新生的后话。

0x02 目标函数

- 乞丐版:这次高考,我要考650+分!

- 正白·乌哈拉萨虎爵·赏都统·世袭佐领·兼云骑尉·噶图灰达拉哈多罗贝勒·VIP版:多元函数

每个受伪教育荼毒的国产大一新生都需要从“知行”的过程中得到一些目标。这些目标可大、可小、可长、可短。如果不从知行的过程中得到目标,那么你的人生将被塞满各种奇奇怪怪的目标,比如阴阳师全图鉴、王者荣耀拿村标、原神怎么怎么滴、转入一些看似风口实则不适合你的专业、莫名其妙地参加含金量未知的竞赛、保莫名其妙的研、考莫名其妙的研、追一个自己可能追得上的异性、被一个自己可能看得上的异性追、在某座城市买房。但是,如果人生没有一条“三十而立”的主线,生活是非常残忍的。引用知乎用户弗兰克扬的安排定律,“如果大学四年里,你方方面面都被学校和社会安排得明明白白的,那么你毕业后迟早也会被这个社会安排得明明白白的。”注意加粗的“和社会”。在伪教育中,我提到家庭教育、应试教育和高等教育是显性的,而社会教育是隐性的。像手游、淘宝、微博、知乎、小红书、哔哩哔哩这些App,它们的推荐算法也会把你的目标、你的人生、你安排得明明白白。

在明确了目标最好出自“知行”的过程之后,再谈目标函数。这种经验之谈也不少,比如知乎用户北冥乘海生的这篇知乎回答和李沐的这篇知乎文章。

首先,我们定义一个最简单的目标函数:

其中, 代表时间、 代表和目标的距离。随着时间(自变量)的推移,你和目标的距离(应变量)不断地变化。

然后,我们定义一个更复杂的目标函数:

其中, 代表起点、 代表终点、 代表计划、 代表执行、 代表迭代。

最后,我们看看微积分除了作为读书无用论的例子,还可以干什么。

这个式子串起了 和 ,而且将 展开为类似Taylor series的形式、将 展开为类似Lagrange's mean value theorem的形式。

代入前面的链接,不难发现“这个世界最聪明的一批人,思维都差不多”。因为ta们都接受了最聪明的自我教育,比如数学、哲学,没有被学校、社会、推荐算法安排得明明白白。

基于上述的目标函数,我也列举一些营销号式的结论:

- 目标函数 :清晰地定义目标函数。竺可桢语,“诸位在校,有两个问题应该自己问问:第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业后做什么样的人?”

- 时间 :一寸光阴不可轻。

- 起点 :仔细地思考你的原始资本和所受的约束。

- 终点 :往事已矣;来日可追。起点和终点构成一组对立统一的矛盾(参考下一章“马克思主义哲学”)。现在是你所有过去的终点,也是你所有未来的起点。

- 计划 :对于人生这场游戏,高超的玩家擅于构造正反馈。优秀的计划,可以将从起点到终点的路径变得非常平滑。

- 执行 :千里之行,始于足下。强大的执行力是成功的必要条件之一。

- 迭代 :对于每月每年每个人生阶段,人需要适当的总结。因为复盘整个过程可以让下一次更好地出发。

- :抓主要矛盾。因为展开人生会出现无数的细节,所以我们必须重视有限的高阶项,省略无限的高阶无穷小。

- :注意人生的步长,不要越级打怪。

所谓的目标函数,在本质上对应做成一件事的能力。做成一件事需要某些核心能力,可以是李沐所提到的那些,也可以是我所列举的这些。本书下篇的大部分内容,其目的在于提供基本的框架和范式。只要在这个框架和范式里思考,你的思维收敛于这个世界最聪明的一批人,而不是发散于各种奇奇怪怪的歪门邪道。此外,你仍然具有足够的自主性。

0x03 求仁得仁

度过幸福的一生是绝大多数普通人最重要的目标之一。那么,本节解析一条经得起数学拷问的幸福之路。

一个人想要幸福,必须先清晰地回答:什么是幸福?

这个式子可以解释“不知幸福为何物”的人的幸福源泉:在现实(Reality)的重压下,通过降低期待(Expectation)获得幸福(Happiness)。

只要不断地降低期待,我不就幸福了嘛?貌似是这样,但这个过程是不可持续的。事实上,这个式子的Happiness不是幸福,而是“意外之喜”的喜。意外之喜不正是上式信达雅的满分翻译嘛?中华文化博大精深!如果想要过上幸福的生活,让幸福成为一种常态,那你必须让幸福的生活满足封闭性。

- 对于数域 和运算符 。 。

- 对于数域 和运算符 。 。

前者满足封闭性;后者不满足封闭性。所谓的数域,相当于生活状态;所谓的运算符,相当于生活状态的切换。只要生活状态是幸福的,而且生活状态的切换总是落在原来的生活状态里,那么生活满足封闭性。

可以参考幸福的以下定义:

- 总则:求仁得仁是幸福的根本源泉。

- 第一法则:为了保证“仁”的最大化,必须在不确定性横行的世界,让目标的数学期望最大化。

- 第二法则:为了保证决策样本空间的可行性,必须设置接受域,使得理论最优解与实际最优解的差距在接受域的范围内。基于此,对“近似不可得”的目标快速地剪枝,使样本空间足够地合理。

- 第三法则:以发展的眼光看问题,不断地迭代。

- 第四法则:为了数学期望最大化,难免做一些可能失败的事情。将“求仁”本身作为“仁”的核心,并由贝叶斯先后验分析统一成败。总则可以写成“求仁得仁的过程和结果,共同构成幸福的根本源泉,且过程的权重远远大于结果”。

自然语言版本:首先,分析目标的成功率,低于 的目标,pass;其次,选择“成功率 × 收益”最大的目标;最后,接纳失败,反正已经享受了求仁得仁的过程,失败了也无妨。目标和目标之间,由迭代串联而成。

这几乎构成了一个无懈可击的封闭集。

你当然可以有自己的定义,也应该有自己的定义,但那个定义必须经得起数学的拷问。

人生八苦:生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得、五阴炽盛。

在此,推荐《天龙八部》。在三联版的《天龙八部》中,我觉得原书的主旨之一虽然是“求不得”苦,但天龙三男主其实分别对应了:段誉求而得(王语嫣);萧峰求而不得(阿朱);虚竹不求而得(梦姑)。当然,人生不只有情情爱爱,还有青衫磊落险峰行、无计悔多情、胡汉恩仇、茶花满路。人生确实也没有那么简单,因为还有“Noli turbare circulos meos!(朝闻道,夕死可矣)”、“人生本来就有很多事是徒劳无功的啊”。所以,不妨DIY一个专属于自己的“求仁得仁”模型。

0x04 失败乃成功之母

细心的读者不难发现,本文的脉络是逐层递进的“目标函数 → 求仁得仁 → 失败乃成功之母”。失败乃成功之母算是老掉牙的大道理之一了。本节给三个切入点,供你思考。

1. 过程重于结果

高中三年,高考两天。高中三年的记忆重要,还是高考分数重要?

若一个目标值得你投入不短的时间、不少的精力,那么它的过程应该是繁复且有趣的。事实上,任何基于“见天地”、“见众生”、“见自己”的目标很难不繁复、很难不有趣。“得仁与否”往往是一瞬间的感觉,而“求仁”是“吹灭读书灯,一身都是月”、是毕业典礼的惜别、是虽敝帚但自珍的记忆。

2. 成败皆是体验

成功的体验一定比失败好吗?

“大三兴城实习在凌晨三点的时候怀疑人生的我,看着昏黄的路灯光”,这份记忆(体验)远超许多欣喜的瞬间。花样年华偏好站在聚光灯下的光鲜,但随着年纪的增长,甜酒的滋味未必好过一杯苦酒、烈酒或清酒。

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。

——蒋捷《虞美人·听雨》

3. 看山论

看山是山,看山不是山,看山还是山。

见《下篇:自我教育/3 马克思主义哲学/3 三大规律》的否定之否定规律。

目标模型

0x01 引例:时间管理

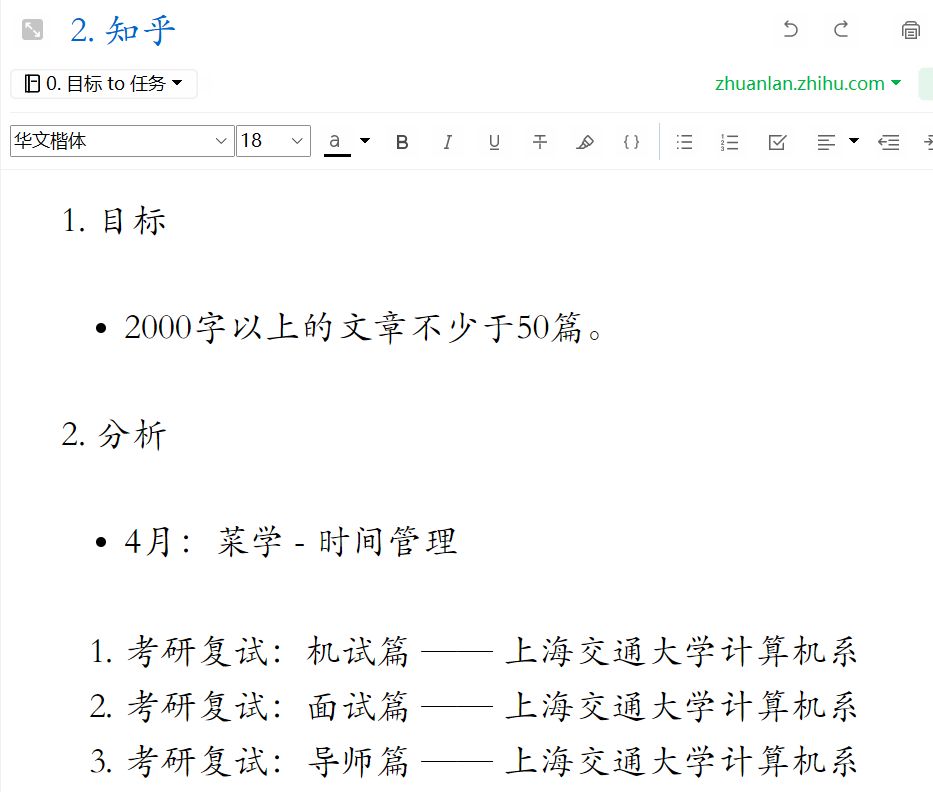

1. 目标 to 任务

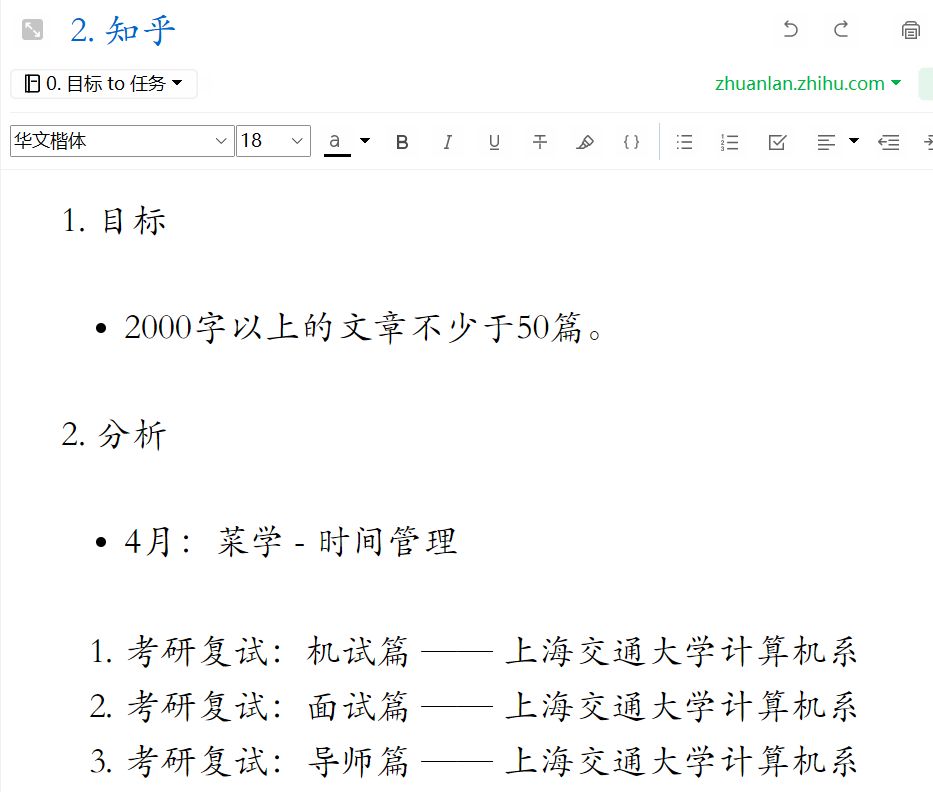

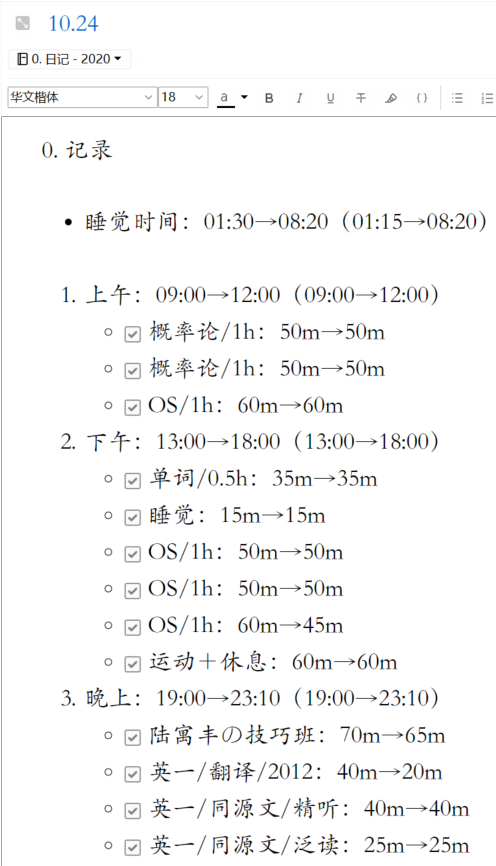

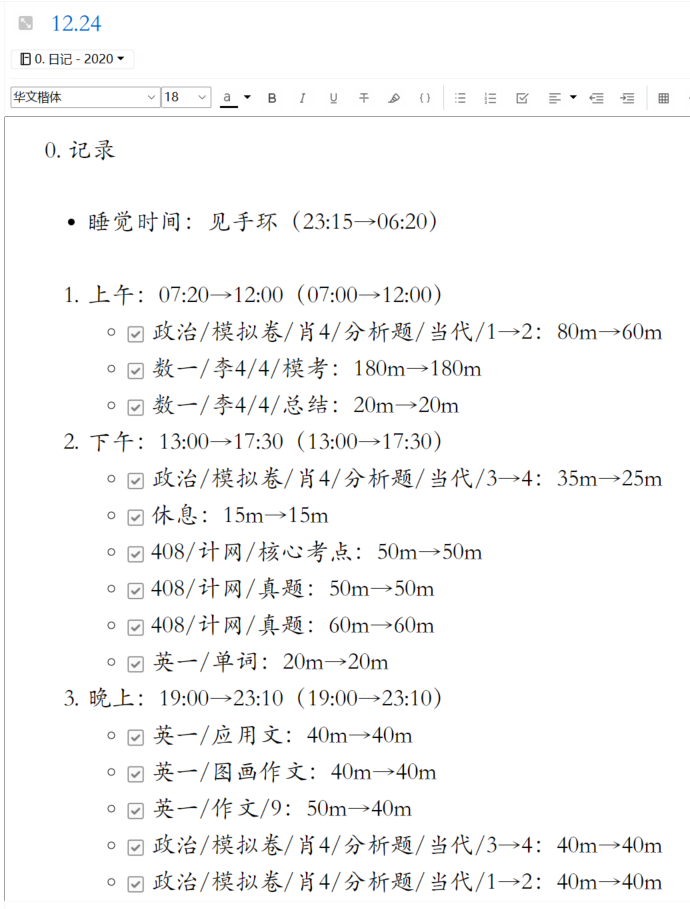

我的日记本以年为单位。首先,我每年会设立一些目标,时间跨度在半年到一年之间。在设立目标之后,将每个目标分解为一系列可直接执行的任务,任务的执行时间从0.5h到1h不等。随着实践的深入,不断地调整目标和任务。等到所有任务完成了,目标也就实现了。

以写知乎为例,我之前每周六晚上花3h写2000字左右。 ,笔耕不辍方可实现。

2. To Do List

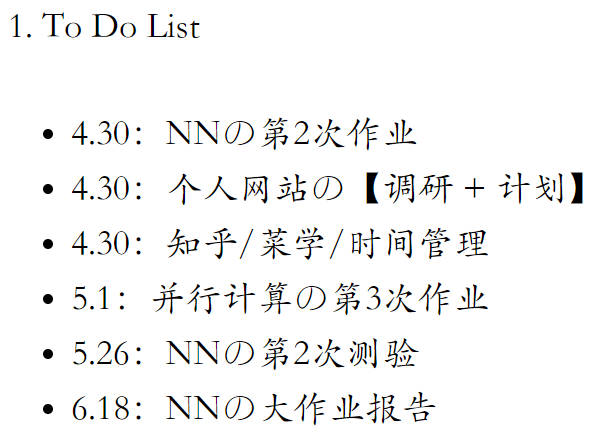

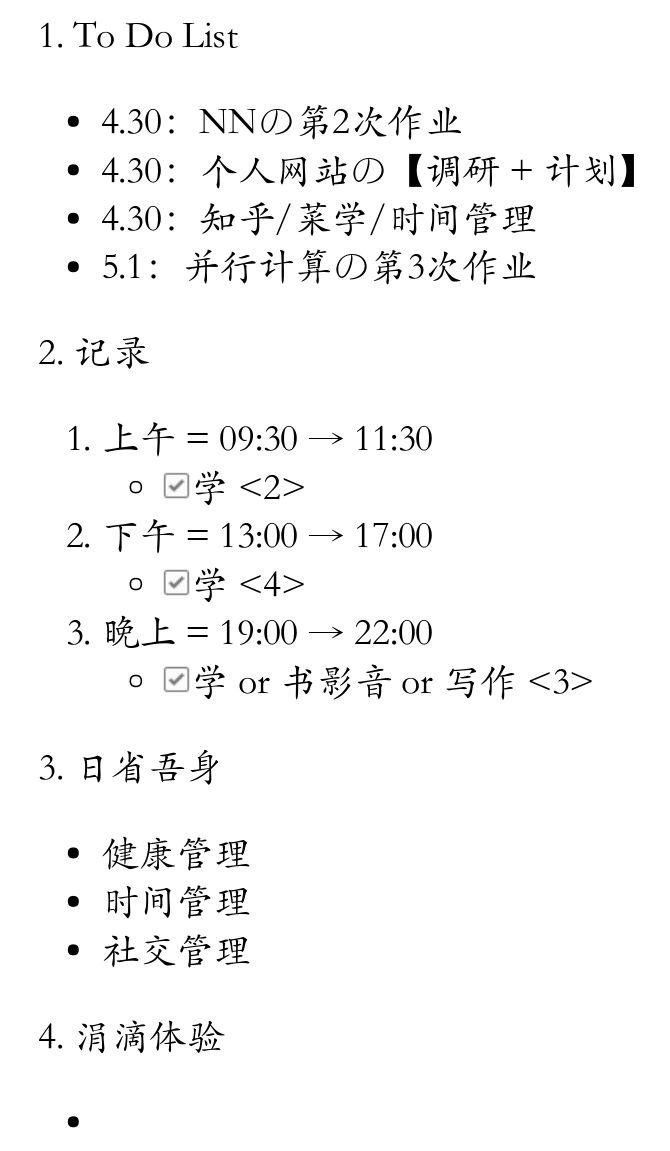

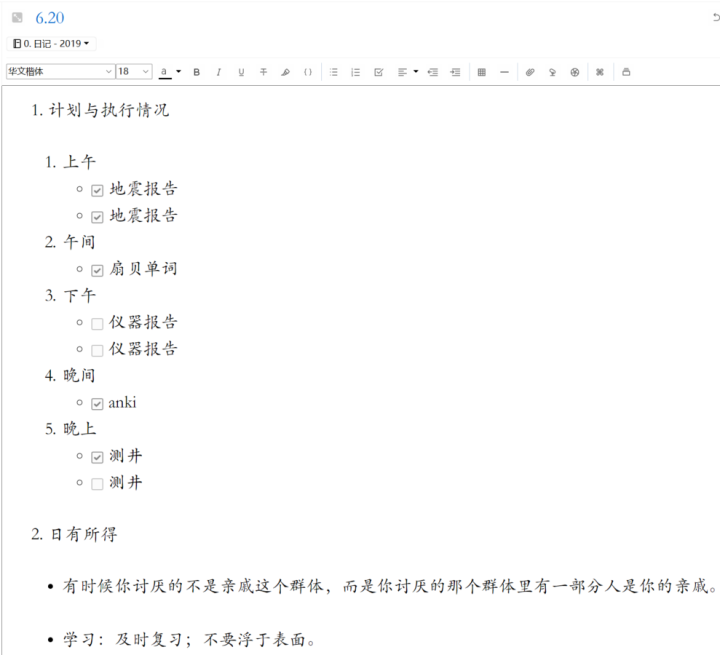

日记的第1部分是To Do List。你可以把所有已确定deadline的任务放在这里,一来,作为备忘录;二来,适当地给自己一些压力;三来,将已完成的任务从To Do List中移除可以带来正反馈和成就感。有一个不得不提的小建议:写好模板。在To Do List新增任务的时候,在模板里添加;在完成任务之后,在模板里删除。理想的状态是“每天起床,复制模板;从To Do List中选择任务,填满整块时间;执行,在完成任务后将其从模板中删除;每天的碎片时间或每周特定的整块时间,补充To Do List。

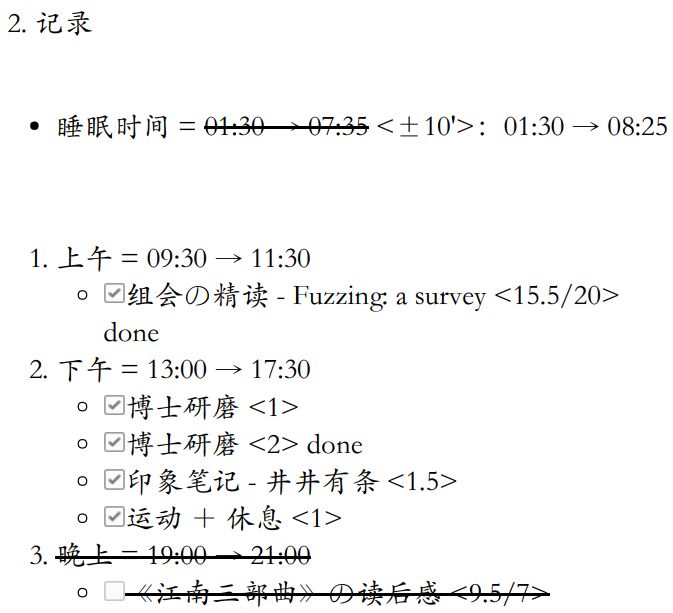

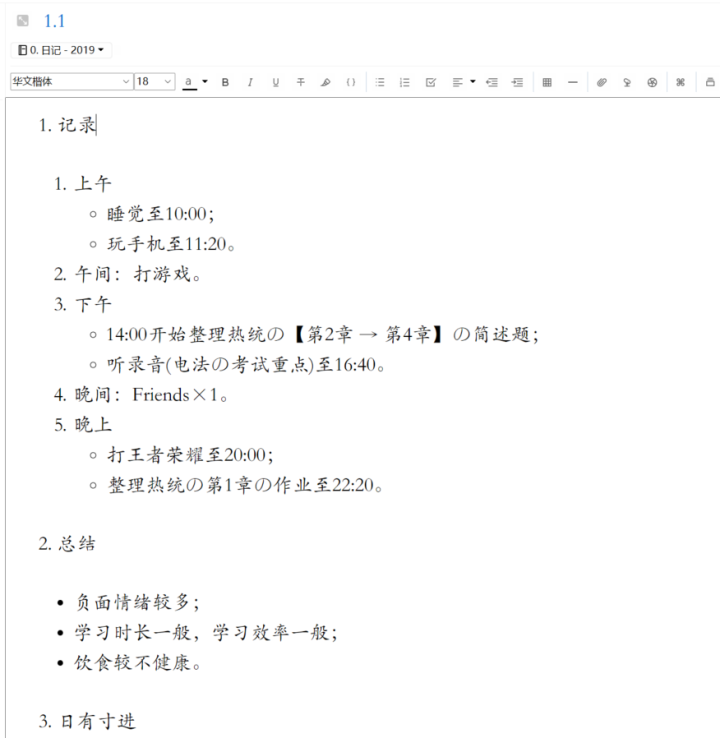

3. 记录

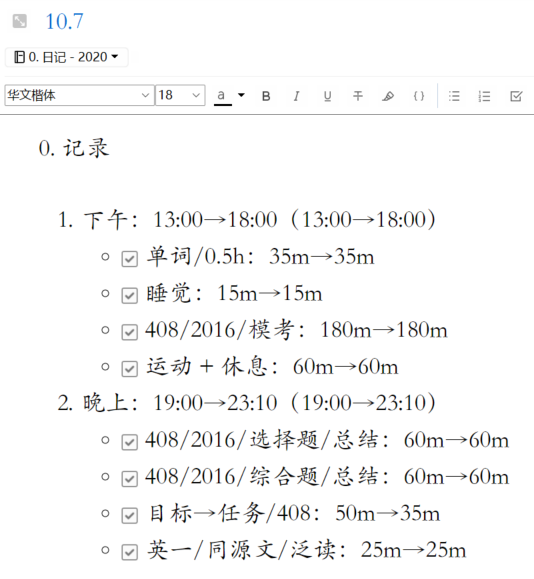

日记的第2部分是“计划+记录”。从To Do List中选取任务是为计划;记录实际的执行情况(<n/m>:m表示任务的计划时长为m小时;n表示任务的已执行时长为n小时)。

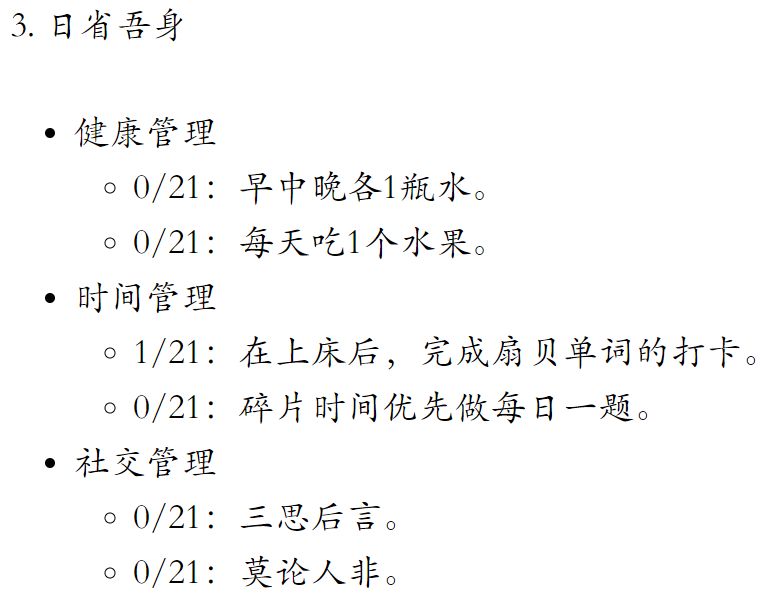

4. 日省吾身

日省吾身是“谋一日以谋一生”的核心所在。第一,我只跟自己卷,别人强不强可以影响我的判断,但绝对不影响我的心态。第二,进步 = 时间 × 效率,而实力和进步(自变量)的函数关系近似于对数函数,通过自律和高效成为优秀的人只是时间问题。

- 健康管理:身体是享受生活的本钱。有命活,才有命体验。

- 时间管理:优化效率,反思计划的执行情况。必须思考的问题是,如果重新开始,如何度过今天?

- 社交管理:优化社交。反思人事物的交互。同上。如果重新开始,如何改进社交?

当然,每个人可以根据自身的价值观,选择三省吾身的主题。每天的自省一定会发现某些优化点反复出现。将该优化点设置为一个习惯。从0开始计数,做到加1,没做到归零。若每月做到了21天,基本养成了一个新的好习惯。

5. 涓滴体验

每天花一些时间做自己喜欢的事情,这是时间管理的意义所在。涓滴体验可以源于爱好,也可以源于意料之外的小确幸,还可以是发自内心的悲伤和喜悦。如果说其它时间是为了谋生,那么涓滴体验就是为了生活。以后重温来时路,这个部分将会成为赛博时间囊。

6. 总结

所谓的总结(图中未显示的第3部分),即复盘。无论目标成功或失败,分析结果可以纠正自己错误的认知。总结的本质在于提高“做成一件事”的能力。把任何目标都当作相同的一件事,目标 分析 总结。久而久之,你终将求仁得仁。

0x02 可行性分析

和本节关系最密切的课程是《线性代数》。正常的工科生对《线性代数》的主要需求是让向量化、矩阵化的数据可以充分地挖掘计算机的算力。平凡之路将其用于目标的可行性分析。

1. 线性方程组

先通过几个线性方程组让数学和目标的可行性挂钩:

正定:方程存在唯一解。

欠定:方程存在无穷多解。

超定:方程无解。

2. 定

从上帝视角来看,世界可能是正定的;从个人视角来看,世界必然是欠定的。换言之,你无法为任意足够小的目标建立正定的数学模型。在本小节中,你需要理解和正定、欠定、超定相对应的三个模型:决定论、概率论和混沌论。

A. 决定论

假设时空的起点是宇宙大爆炸、时间是量子化的、世界是正定的,那么现在和未来早已注定。因为没有相关的物理背景与哲学背景,所以我不过多分析,以免暴露本人粗浅的学识。对决定论感兴趣的读者,可以自行了解和思考。注意,决定论和宿命论完全不同。决定论是具有物理背景的哲学概念;虽然宿命论似乎也沾点哲学,但它和宗教、文化的关系更大。

你信仰投骰子的上帝;我却信仰完备的定律和秩序。

——爱因斯坦

本文的决定论模型:所有的人事物存在某个起点。假如拿到了该起点的所有信息,我们可以精确地推演未来的任意时刻(唯一解)。

至少迄今为止,我的每一个重大的目标、每一个重大的决策、每一个重大的错误,都可以找到相应的过去。决定论所管辖的范围至少包括“马后炮的自洽”。你应该让所见所闻被自己的认知体系合理化。

一言以蔽之,决定论解释过去。

B. 概率论

如前文所说,从上帝视角来看,世界可能是正定的;从个人视角来看,世界必然是欠定的。假如我们把 砍掉几行(漏掉了几行信息,欠定了)。此时,解的形式为 。为了简单起见,我们不考虑线性组合所导致的无穷多解,而是简化为“线性方程组的解可能是 或 ,而且是 的概率为 、是 的概率为 ,而且 。”

在人生的岔路口,我们经常面临类似的情境,比如“考研清华大学,成功率30%,收益100”、“考研厦门大学,成功率70%,收益70”、“考研南昌大学,成功率98%,收益10”。假如采用《下篇:自我教育/2 数学/3 人生模型》的贪心算法,不考虑在考研成功之后的状态(多阶段的动态规划),可以算出各个选择的收益:“厦门大学49 > 清华大学30 > 南昌大学9.8。”厦门大学49、清华大学30、南昌大学9.8的量化思维正是数学的优势所在。

本文的概率论模型:所有的人事物存在某个起点。假如拿到了该起点的所有信息,我们可以推演未来的任意时刻(唯一解)。但是,我们必然拿不到该起点的所有信息。通过欠定信息,我们可以预测未来的若干可能选项(及其收益和概率)。

这个模型又可以负责你人生的哪些部分?其中之一是力所能及地作出最优的决策而且无悔。后者是一种相当稀缺的品质。

一言以蔽之,概率论决定现在。

C. 混沌论

Chaos theory is an interdisciplinary area of scientific study and branch of mathematics focused on underlying patterns and deterministic laws of dynamical systems that are highly sensitive to initial conditions, and were once thought to have completely random states of disorder and irregularities.

理工科学生可能有一门必修课,大学物理实验。我当年的大学物理实验似乎有一节课的教学内容是看视频。那个视频演示了什么是混沌(物理意义)。这填补了我的空白:“有了积跬步至千里的微积分(决定论)、量化不确定性的概率论与数理统计(概率论),再加上让人放弃治疗的混沌(混沌论),岂不是足以合理化一切吗?”如果不从物理学中了解混沌,你可以使用“蝴蝶效应”替代之。

The flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas.

——Edward N. Lorenz

个人在自然、社会、历史中的能力顶破天,也就是顺应大潮了。从某种程度上来说,人类已经把人类文明养成了一个庞然巨物。经由长期的自我教育,你才勉强均匀地了解它。在未涉足的领域,不断地爆发着你无法预料的新知。混沌论告诉我们,守好分内寸土即可。

在2023-04-30的10:00左右,我在白金汉爵大酒店第12层的某个房间里,透过(近)落地窗俯瞰下面的街景,惊喜地发现了我在初到上海的时候所住的魔方9号楼。远在2021-06,我对科研有着绝对的纯粹。老板放不放实习?无所谓!科研失败以致于把号练废了?无所谓!因为没有科研基础,我踩遍了科研所有的坑。对同学“找老婆比搞科研更重要”的贯耳魔音,我不屑一顾。在半个月之后,我认识了一个女生、谈甜甜的恋爱、谈苦苦的恋爱。咚!咚!咚!四月之声。爱灰飞烟灭。在进上海交通大学之前,我要写一手好代码;2022年,聆听中华大地此起彼伏的悲鸣……疫情、小行星撞地球,这是大的混沌;又一个明星塌房了、又一个博士自杀了,这是小的混沌。如果知道自己能力的边界在哪(“见自己”的必要条件),则在边界之外的世界均为混沌。

一言以蔽之,混沌论放弃未来。

注意,“混沌论放弃未来”与消极没有关系,因为你只需要通过决定论和概率论决定现在,就决定了自己的绝大部分未来。混沌论所放弃的未来是未知的未来。其放弃是一种减少精神内耗(不切实际的完美主义)的放弃,而不是自暴自弃。

3. 现实意义

方程存在唯一解、方程存在无穷多解、方程无解是数学意义。那么,多元一次方程组映射至平凡之路的现实意义是什么呢?

和《下篇:自我教育/2 数学/1 凡人皆需数学》类似:

矩阵 表示目标的背景情况(比如条件、约束、个人基础);向量 表示解决方案;向量 表示目标。

继续结合前文《下篇:自我教育/2 数学/3 人生模型》,正定对应求而得、欠定对应不求而得、超定对应求而不得。

建立数学模型往往是难的,但你不需要把每个目标析构一遍。在学习数学的过程中,你将在数域的扩充中潜移默化地感受数学整套形式化框架的搭建、“在难题中潜移默化地感受以比较长的因果链解决朴素、简洁、和人生意义八竿子打不着的难题”、数学思想将自然而然地成为独立思考的利器。就“正定”而言,它告诉你:“假如你清晰地认识了目标的背景情况 、清晰地给出了解决方案 ,那么结局 已经注定了。”或者反其道而用之,假如你清晰地认识了目标的背景情况 、清晰地给出了合理的目标 ,那么你所需要做的事情有且仅有“相信自己只要将合理的解决方案执行到位,成功水到渠成”。或者马后炮地说,假如你失败了,把 玩成了 ,你可以修正你的认知体系,从 重定向至 。

我们可以从“定”出发,看看不经自我教育洗礼的国产大一新生如何犯错:

- 沉迷奶头乐。在一个制作国民级手游的团队里,有多少心理学博士?任何土生土长的做题人,在一考定终身、学而优则仕的持续洗脑下,不可能没有尝试过逆袭。引用一个大家更加熟悉的表达“间歇性踌躇满志;持续性混吃等死”。暂且不说别人,单单我自己便在半年前才注销了王者荣耀的账号。不妨将“踌躇满志”作为目标 的一部分,我们看不到“持续性踌躇满志”需要与一堆北京师范大学心理学博士为敌。也就是说,在沉迷奶头乐的土生土长做题人眼中, 的 与北京师范大学心理学博士毫无关联。按照上文的“假如你失败了,把 玩成了 ,你可以修正你的认知体系,从 重定向至 ”, 至少多一维“北京师范大学心理学博士的PUA”;相应的 至少多一维“防止北京师范大学心理学博士的PUA”。这未必可以解决“持续性混吃等死”这一问题,但至少提供了解决它的可能性。随着你的认知水平越来越高, ,成功也近在咫尺了。

- 只见树叶,不见树。标准的国产大一新生可能有一个学习收藏夹(比如知乎、哔哩哔哩、小红书),里面放了很多学习资料。它们可能是清北做题家分享的应试技巧、可能是双非黑马逆袭的考研经验贴、可能是知识区博主的书单和万字解析。为什么我猜得这么熟练啊!?不妨将《下篇:自我教育/2 数学/3 人生模型》最宏大的目标函数“度过幸福的一生”作为 的 。在服务于此目标的 中,至少有一些矩阵元素属于学习资料(即学习收藏夹所存放的内容)。暂且忽略“放进收藏夹吃灰”的行为艺术,它们足不足以纳入矩阵 呢?答案是否定的。假如 仅仅对应考上985、考研上岸、每年读10本书这种目标,将App收藏夹的学习资料作为 的元素是OK的,但对于“度过幸福的一生”,这些从全知之树飘落的信息碎片便不足够了。换言之,你的信息素养无法为自己的目标 提供一个适配的矩阵 ,使之辅以可行的解决方案 达成目标。

- 无法大事化小,小事化无。假设已经建立了某个目标的正定模型,即目标的背景情况被映射至 ,目标被映射至 ,且 存在唯一解。你会解 吗?在前面所举的例子(二元一次方程组)中,矩阵和向量的维度是很小的,所以你可以通过“消元法”,甚至一眼看出 。但是,当矩阵 是 的规模,你应该就需要诸如 的解法了;当矩阵 是 的规模,你应该只能通过计算机求解了。线性方程组的“消元法 → 初等变换法 → 编程法”的升级,其最自然、最高效、收敛性最强的打开方式正是“学习数学”,而“度过幸福的一生”的“消元法 → 初等变换法 → 编程法”的升级,自然、高效、具有收敛性的打开方式之一是“见天地”、“见众生”、“见自己”。

照应前文,任何平凡的生活方式均存在完整的复刻路径;任何伟大的生活方式均不可能通过路径依赖实现。平凡之路反反复复地出现。它的充分条件反反复复地出现;它的必要条件反反复复地出现;它的充要条件反反复复地出现。本文再出现一次。结合68–95–99.7 rule,我们可以将在概率论中发生概率不低于95%的事件近似地纳入决定论的范畴,比如上文所提到的“考研南昌大学,成功率98%”。只要你的 模型近似正确,该事件近似为必然事件。精通正定的决定论、欠定的概率论、超定的混沌论,在68–95–99.7 rule之下,是平凡之路的充分条件,也是伟大之路的必要条件。平庸的人不懂得控制欲望,以致于矩阵 的秩自发地猛涨。

假设矩阵 的秩是 、向量 的维度是 ,当 时,关于目标 的线性方程组是正定的。理性缺缺的人类,一旦实现了一两个小目标,秩往往涨三四个维度,所以永远无法满足膨胀的欲望。或者,平庸的人习惯于阉割目标 ,从而减秩。从方法论的层面来看,超定之苦的解决之道分为开源和节流。

- 开源:增加向量 的维度 (解决方案的“穷则变、变则通、通则久”)。

- 节流:降低矩阵 的秩 (注意,只是降秩,而不是减少矩阵的行数,否则阉割了目标 )。

当 略大于 时,目标具有比较高的可行性。

- “大于”即存在解。

- “略”保证了 的 不会太大。

0x03 决策

本节的理论依据是《概率论与数理统计》。最核心的知识点仍然是《随机漫步的傻瓜:极简概率论》和《下篇:自我教育/2 数学/1 凡人皆需数学》的数学期望。

其它内容(最大似然估计、均值回归等)暂时不展开。

0x04 计划

对于给定的目标,计划包括三要素:现状、目标和策略。

1. 现状

以高考为例:

- 见自己(主观):硬实力和软实力。

- 硬实力:(语文)写作水平如何?记忆力怎么样?(数学)小学数学学得怎么样?初中数学学得怎么样?(英语)词汇量?听说读写?

- 软实力:应试体系什么水平?认知能力?信息素养?情绪管理?执行力(自律)?

- 见天地(客观):外力和阻力。

- 外力:教辅资源?是否有做题家的兄弟姐妹?

- 阻力:高中笨比老师的数量?寝室环境和室友?

- 见众生(随机性):人事物。

- 人:数学大小年?

- 事:新冠突发?试卷被龙卷风刮跑了?临考生病了?

- 物:考场的文具不好用?考试桌椅晃?空调的温度不合适?

为什么说高考(考试)相对简单呢?但凡把考研换成别的事情,带来随机性的人事物就完全不一样了。

- 人:傻逼领导;空降的关系户;被Donald Trump或Joe Biden制裁。

- 事:新冠突发;亲人生病。

- 物:笔记本突然死机;U盘坏了;闹钟没响!

2. 目标

清晰。烂的目标:考入上交计算机系;好的目标:高考675+分。低分或高分被录取、大小年,这些不清晰的元素使得“考入上交计算机系”对应的状态非常模糊。

实际。烂的目标:备考时间1个月,考入清华计算机系;好的目标:裸考分数是多少?分数增长曲线是什么?有效备考时间是多少?目标分数是多少?需要强调的是,如果明确地知道一个目标的成功率是20%,而且愿意接受80%的失败风险,那么它仍然是很实际的目标。对成功率的估计和实际成功率越接近,目标越实际。

可变。常立志是立长志的前提。有一句老话,“无志者常立志,有志者立长志”。但是,没有人可以早早地在不知行的情况下树立终身行之的人生目标。好的目标必须经得起修改,也只有不断的修改,才能确定“求仁得仁”的“仁”。良性的修改:修改的幅度越来越小,直至稳定。

3. 策略

车到山前必有路,船到桥头自然直。策略由现状和目标决定,存在可执行方案是常态。此外,可以放弃目标。失败而已,没什么大不了。不要妄自菲薄;不要沉浸在焦虑等负面情绪中;不要在不理智的时候作出影响人生进程的重大抉择。

图式。这是一个心理学概念,将其替换成维度或许更合适。思考问题的维度越高,备选策略越丰富。图式越复杂,认知水平越高,策略越多,且剪枝能力越强。以高考数学为例,如果只在初等数学里折腾,高考那道压轴题永远会是一道坎,但如果某些人已经提前学完了微积分呢?降维打击。

0x05 成败

1. 悖论

上文的最后一节也解构成败。本小节顺着《线性代数》“定”的视角继续解构决策的成败。

一个决策正确与否取决于每个人对正误的定义;而决策的数量则取决于每个人对决策的定义。

- 决策:站在人生的岔路口,我清晰地看到眼前有很多条路。沉思良久,我选择了其中之一。

- 正误:我选了A,但到头来却发现,我应该选B。

为什么要强调“决策”和“正误”的定义呢?极端地说,我们的人生是一道又一道的选择题。你下一刻可以哭,也可以笑。你下一刻可以打开抖音,也可以打开王者荣耀。我们无时无刻不在作决策。如果我们对决策的标准宏大一些:选哪所初中;选哪所高中;高考填志愿;大一转专业;未来出国、保研、考研、考公、就业还是创业。在前文的定义下,人的决策不多,而且判断决策的正误很难。没有岔路口,某个行为算不上决策;未经过足够的思考,某个选择也算不上决策;先有决策,后有正误,而且正误成立的前提是“你较为准确地预见了其它选择的未来”。

- 错误的决策避无可避。初期,基于极低的认知水平和极差的信息素养(包括信息差),作出所谓“错误”的决策再正常不过。

- 决策的属性之一是“走完了这段路,才可能知道决策的正误”。比如,本科的一些课程,我只想考六十分,但怕挂科,所以稍微多浪费了一些时间复习。矛盾之处在于“在没考之前,我不可能知道考试水不水、有多水”。

2. Bayes' Theorem

本小节顺着《概率论与数理统计》Bayes' Theorem的视角继续解构决策的成败。

成功和失败都是一种信息。失败可以用于修正错误的认知。

- 在拥有结果(成败)这一信息B之前, 。

- 在拥有结果(成败)这一信息B之后, 。

在形式化的层面上,结果的本质是一样的,即通过实践所产生的先验信息。参考神经网络的训练过程,神经网络才不会因为误差的大小黯然神伤。它只会无情地执行最优化过程。

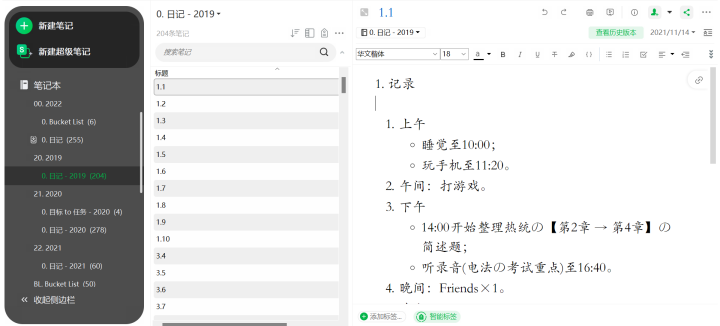

0x06 迭代

这涉及工科生不一定学的《数值计算》。它融合了《微积分》的敛散性、《线性代数》的“数据结构”(向量和矩阵)和《概率论与数理统计》的统计规律性。因此,本节不展开《数值计算》的术语。以第一节的时间管理为例:

从这张图,你们可以得到哪些信息?

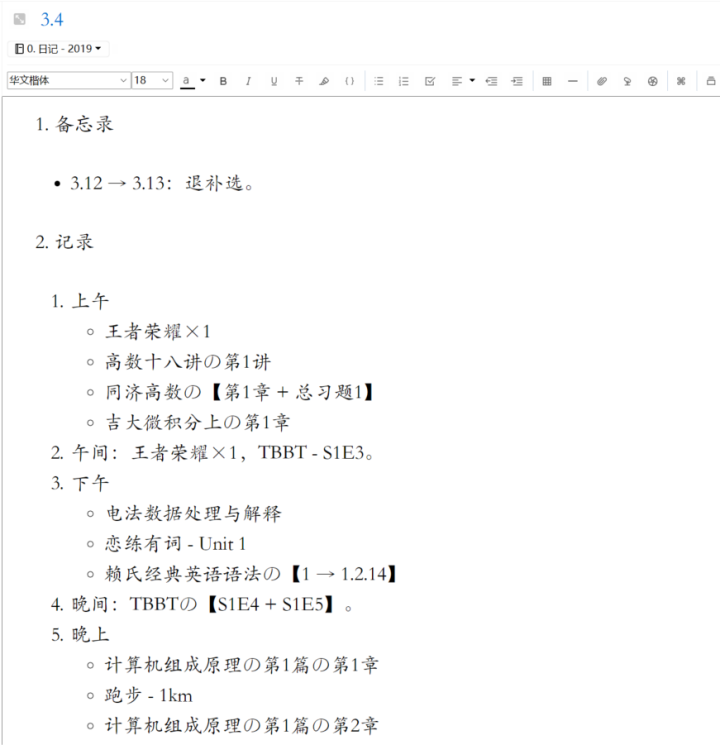

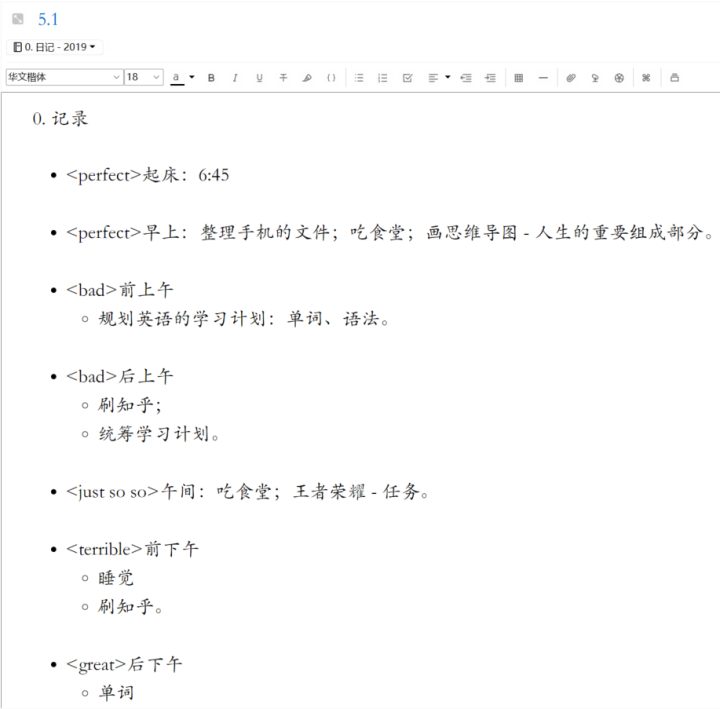

- 2019:又是一年新气象,心血来潮,写写日记吧!写了10天,烂尾了。

- 2020:多了笔记本《目标 to 任务》。

- 2021:只写了60篇日记,《目标 to 任务》没了。

- 2022:每天都写了日记,多了笔记本《Bucket List》。

- 2019-01-01:上午报废;下午低效地学了3h;晚上学了2.5h(效率一般)。

所谓的时间管理大师,不是一开始就是时间管理大师,而是:

- 毫无计划可言,粗略地记录当天干嘛了。

- 因为考试周,所以学了半天(否则可能一点也没学),但学习模式问题很大,有点拖延症加形式主义。

- 这甚至不是最初的版本,我2021年将所有日记的格式整改了一遍。早期日记的字体、章节、缩进、以及为了不断更的灌水等等,比上述版本更烂。

如果你想通过日记驱动自我管理,不妨从“记录”开始。单单记录,你就可以感受到自己荒废了多少光阴。

2019-01-01:第1篇日记

2019-03-04:第1篇考研日记

2019-05-01:奇怪的插曲

2019-06-20:出现了,计划!

再看看考研二战期间的顶级生产力:

最后才是第一节的形态。

迭代的前提是“敛散性”。其核心要素是迭代法及其迭代步长。

0x07 求仁得仁

本文泛化了《下篇:自我教育/2 数学/1 凡人皆需数学》的第1节“引例:最高年薪”并详细地展开了《下篇:自我教育/2 数学/3 人生模型》的第3节“求仁得仁”。基于“目标 to 任务”的时间管理,我在“每个目标的各个周期”和“目标与目标的衔接”中使用了一些的数学定义和数学思想。“目标模型”从本质上是“做成一件事情”的抽象。

- 可行性分析:事情能不能做成?内部条件和外部条件是否充分?

- 决策:可以做成的事情很多,做哪些呢?

- 计划:将大事拆解成小事,每天只需要搬砖就行了。

- 成败:人不应该总是做胜券在握的事情,因为那样放弃了走出舒适区所遇到的可能性。既然如此,如何接纳失败,并从失败中获得成功的养料?

- 迭代:如果以每个目标为一次完整的训练周期,如何将实践目标所得到的成长作用于下一个目标?

在以上“做成一件事情”的核心步骤中注入数学的力量,整个目标模型的归宿是“求仁得仁”。

数学与数学之外

0x01 真

1. 数理逻辑

本文关于数学的重点是推理与归纳。虽然推理与归纳本身更加靠近逻辑学(哲学的分支之一)的范畴,但它们也是数理逻辑的应有之义。在本章的其它文章中,我提到了形式化、因果链和推理,本文在推理的基础上继续延伸。

- 推理:Deductive reasoning is the mental process of drawing deductive inferences. An inference is deductively valid if its conclusion follows logically from its premises.

- 归纳:Inductive reasoning is a method of reasoning in which a general principle is derived from a body of observations. It consists of making broad generalizations based on specific observations. Inductive reasoning is distinct from deductive reasoning, where the conclusion of a deductive argument is certain given the premises are correct; in contrast, the truth of the conclusion of an inductive argument is probable, based upon the evidence given.

如果善用推理与归纳,你足以析构一切。你可以构建自己的形式化系统(解耦合以及抽象)、推理系统(逻辑思维能力和批判性思维)、归纳系统(归因和迭代)。

在Wikipedia的定义中,推理:

- 逻辑: premises为真,conclusion为真。

- 逆否逻辑:conclusion为假, premise(s)为假。

在Wikipedia的定义中,归纳:

你每天可以看到多少未经推理所得到的结论?当然,你也可以进一步审视自己是不是只有未经推理所得到的结论。

2. 科学

数学(包括理论计算机科学、逻辑学等)基于定义和推理;其它学科基于假设和归纳。当你拥有了数学这个绝对正确的工具,作为干电池而言,你的容量上限比别人高得多。换言之:数学的绝对正确性,决定了小镇干电池的最大容量;怎么充电、充电时长,决定了小镇干电池的实际容量。

举一个例子:

- 数学:对于实数

a,实数b,求c = a + b。 - 计算机:具体的数以二进制的形式存放,对于小数、小整数、大整数、分数、甚至无理数,怎么表示

a和b呢?怎么实现它们的加法呢?

你的数学水平越高,可以实现的加法越多。

工科生往往需要一部分数学知识,而非精通数学。哪怕培养方案所要求的高等数学也不是都用得上。所以,你不需要做到“对着不定积分或微分中值定理雕花”,但你需要做到“如果数学制约你的科研进度或工程实践了,你得知道补什么、怎么补”。

那数学不好的人怎么成为大牛呢?比如钱钟书。在此,我定义“近似正确性”。

近似正确性:当“提出假说、设计实验、得出结论”这套方法论发展得足够久的时候,结论的正确性已经非常足够了。此过程相当于数值计算的数值解(和解析解相对)。

举一个例子:

- 初中物理:光沿直线传播。

- 高中物理:光具有波粒二象性。

- 光学(物理学的本科专业课):我看过一点蒋硕的《光学》,完全看不懂。

在现实生活中,普通人只需要初中物理的反射和折射(基于“光沿直线传播”)就足够了。

回到钱钟书,顶级的文史哲大牛看了一辈子书,而且看的是历代精英所写的书。这种阅读体量即使不包括数学,也不可能不涉及逻辑学。换言之,文史哲大牛具备满级的信息素养和归纳能力,外加不弱的推理能力(数理逻辑)。

0x02 美

1. 引例:《双梦记》

一个比较粗糙的等式:人类文明 = 科学 + 艺术。中国人非常讲究实用性,而所谓的真理可以给人充实感、安全感。这种功利主义的特质有点轻视或忽视了艺术之美。博尔赫斯写过一个小故事:

阿拉伯历史学家艾尔——伊萨基叙说了下面的故事:

“据可靠人士说(不过唯有真主才是无所不知、无所不能、慈悲为怀、明察秋毫的),开罗有个家资巨万的人,他仗义疏财,散尽家产,只剩下祖传的房屋,不得不干活糊口。他工作非常辛苦,一晚累得在他园子里的无花果树下睡着了,他梦见一个衣服湿透的人从嘴里掏出一枚金币,对他说:‘你的好运在波斯的伊斯法罕,去找吧。’他第二天清晨醒来后便踏上漫长的旅程,经受了沙漠、海洋、海盗、偶像崇拜者、河流、猛兽和人的磨难艰险。他终于到达伊斯法罕,刚进城天色已晚,便在一座清真寺的天井里躺着过夜。清真寺旁边有一家民宅,由于可能的神的安排,一伙强盗借道清真寺,闯进民宅,睡梦中的人被强盗的喧闹吵醒,高声呼救。邻舍也呼喊起来,该区巡夜士兵的队长赶来,强盗们便翻过屋顶逃跑。队长吩咐搜查寺院,发现了从开罗来的人,士兵们用竹杖把他打得死去活来。两天后,他在监狱里苏醒。队长把他提去审问:‘你是谁,从哪里来?’那人回道:‘我来自有名的城市开罗,我名叫穆罕默德——艾尔——马格莱比。’队长追问:‘你来波斯干什么?’那人如实说:‘有个人托梦给我,叫我来伊斯法罕,说我的好运在这里。如今我到了伊斯法罕,发现答应我的好运却是你劈头盖脸给我的一顿好打。’

队长听了这番话,笑得大牙都露了出来,最后说:‘鲁莽轻信的人啊,我三次梦见开罗城的一所房子,房子后面有个日晷,日晷后面有棵无花果树,无花果树后面有个喷泉,喷泉底下埋着宝藏。我根本不信那个乱梦。而你这个骡子与魔鬼生的傻瓜啊,居然相信一个梦,跑了这么多城市。别让我在伊斯法罕再见到你了。拿几枚钱币走吧。’

那人拿了钱,回到自己的国家,他在自家园子的喷泉底下(也就是队长梦见的地点)挖出了宝藏。神用这种方式保佑了他,给了他好报和祝福。在冥冥中主宰一切的神是慷慨的。”

(据《一千零一夜》,第三百五十一夜的故事)

——博尔赫斯《双梦记》

“一顿好打”构成了宝藏的必要条件,而我认为,艺术之美对人生的意义也是如此。为了艺术之美,你浪费了时间,被同侪狠狠地甩在身后,但艺术是人生的无用之用,构成了幸福人生的必要条件。

2. 艺术

在王安忆和余华的讲座“现实与传奇”中,ta们谈到了ChatGPT。余华问国产的人工智障两个问题:“文学是个什么东西?文学有什么意义?”人工智障回答“搜素出现故障”。在听完那场讲座之后,我问ChatGPT:“文学是什么?”ta给了一个维基百科式的回答:“Literature is any collection of written work, but it is also used more narrowly for writings specifically considered to be an art form, especially prose, fiction, drama, poetry, and including both print and digital writing.”