底层模型

从深度来看,异性关系是人际关系的进阶版,但它仅仅针对特定的亲密关系——异性关系。本书的副标题是“一个人的乌托邦”,而本章的最高纲领直指“两个人的乌托邦”。虽然本章会深入讨论异性关系,但不足以让你实现两个人的乌托邦。异性关系不是服务于脱单,而是服务于理解异性关系的底层逻辑。当然,本章的后三篇文章会大篇幅地服务于异性关系的所谓“方法论”。但是,异性关系的走向取决于两个人,尤其越是高阶的异性关系越是如此。值得一提的是,你也可以将本章的底层模型应用于人际关系。同样地,异性关系的宏观理解也可以套用人际关系,比如情商的定义。我想,大一新生保质期跨越自己人生的第一段人际关系应当是异性关系,因为中国历来没有“爱的教育”,使得先天的亲密关系(父母、朋友)或多或少地畸形。

本章所有的内容,只要涉及心动、暧昧期、喜欢、成长期、爱、对立、择优、爱情,均以本文的定义为准。

0x01 模型

1. 进度条

任意一对异性关系,均对应两根进度条:女生的进度条;男生的进度条。

根据感情状态的不同,进度条包含:

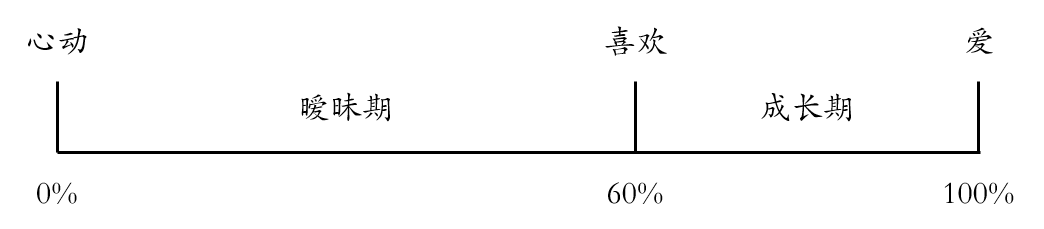

- 三个里程碑:心动、喜欢、爱。

- 两个阶段:暧昧期、成长期。

设总进度为100%,不失一般性:

- 心动:0%

- 喜欢:60%

- 爱:100%

2. 三个里程碑

心动:进度条首次出现,即越过了0%。

糟了,是心动的感觉!心动,即男女之情的萌动。

喜欢:进度条越过了60%。

所谓喜欢,是指想要和ta在一起。

爱:进度条达到了100%。

对方的人生和自己的人生一样地重要,爱ta就像爱生命。

3. 两个阶段

- 暧昧期:介于心动与喜欢之间。

- 成长期:介于喜欢与爱之间。

4. 排列组合

什么叫足以归并所有两性关系的模型?这就叫足以归并所有两性关系的模型!

异性关系无外乎两根进度条的排列组合:

- A进度条不存在,B进度条70%:A单恋。

- A进度条70%,B进度条不存在且不知道A的进度条:B暗恋。

- A进度条80%,B进度条80%,但彼此不知道:错过。

- A进度条100%,B进度条100%:美好的爱情。

- A进度条-100%,B进度条-100%:互相恨对方。

你可以把所有的异性关系映射到两根进度条,并辅以进度条的透明度。所谓透明度,包括但不限于:

- A和B彼此心知肚明。

- A知道自己的进度条,不知道B的进度条。

- A不知道B的进度条,但A的朋友知道B的进度条。

由进度条衍生出来的定义包括但不限于:表白、恨、单相思、两情相悦、PUA、相亲、恋爱脑。

异性关系之学,即进度条之学。

0x02 价值观

理解进度条、三个里程碑、两个阶段并不难,难的是如何理解并控制进度条的动态变化。

进度条在本质上代表了一个人的价值观。什么人使你心动?你心动的阈值和喜欢的阈值离得近不近(比如,看到颜值高的异性,直接从0%到80%一步到位)?在你心中,爱是否存在?你喜欢一个人的前提条件是什么?你心动的一票决定权或一票否决权是什么(如有)?所以,“理解并控制进度条的动态变化”的前提是“理解并控制自己进度条的动态变化”;其前提的前提是“见自己”和“爱自己”。

根据进度条的价值观(异性关系观、爱情观),分为三种常见的模式:对立、择优和爱情。本文从此便脱虚向实了。

1. 分类讨论

- 对立:对异性充满了敌意。两个典型的平台分别是知乎和微博。知乎的一个别称是男乎,指男权当道;微博的一个别称是女厕所。指女权横行。我只在互联网上见过这种异性关系。

- 择优:A+男找A女,形成了两个现象:“底层男性丧失择偶权”和“大龄剩女”。绝大部分情侣,均服从这条求偶逻辑。

- 爱情:两个爱自己的人,彼此成全,爱对方就像爱生命。我只在历史、互联网上见过这种异性关系。

显然,除了以上三种价值观,还有LGBT、不婚主义等。但是,因为篇幅有限,本章只分析相对大众的价值观及其异性关系。

和此前的文章一样,本章也有明确的价值观倾向,比如“择优”好于“对立”、“爱情”好于“择优”。但是,本章依旧可以套用马克思主义哲学的辩证法,让“对立”好于“择优”、“择优”好于“爱情”。本文各举一个例子。

- “爱情”好于“择优”:柏拉图问老师苏格拉底什么是爱情。苏格拉底叫他到麦田走一遍,不许回头,在途中摘一粒最大的麦穗,但只可以摘一次。柏拉图以为很容易,充满信心地出去,但空手而归。他向苏格拉底诉说空手而归的原因:“看见一粒不错的,却不知道是不是最好的,因为只可以摘一粒,只好放弃,再往前走看看有没有更好的。到走到尽头的时候,才发现手上一粒麦穗也没有。”这时,苏格拉底告诉他:“这就是爱情。”苏格拉底的“麦穗论”在本质上是基于择优的爱情。王小波曾对李银河说:“我们就像两个在海边玩耍的孩子,一会儿发现个贝壳,一会儿又发现个贝壳,乐此不疲,哪有时间厌倦?”这是基于爱的爱情。这也是为什么本文以“爱ta就像爱生命”(改写自王小波)来解释爱的定义。

- “对立”好于“择优”:在言语上针锋相对的“对立”为什么好于“择优”呢?因为“择优”很容易有孩子。根据奥卡姆剃刀,一个人照顾不好自己,就不应该照顾第二个人,尤其不应该两个照顾不好自己的人一起照顾第三个人(孩子)。现在心理疾病那么多,归根结底还是因为可以和时代共同进步的父母太少了,只能任由孩子被社会毒打。从这个角度看,“两性之间相看两厌”何尝不是一种幸运?

2. 艺术作品的爱情观

- 包罗万象的异性关系:加西亚·马尔克斯《霍乱时期的爱情》

- 暗恋:Love Letter (1995)

- 青春:那些年,我們一起追的女孩 (2011)

- 浪漫:Titanic (1997)

- 婚姻:Revolutionary Road (2008)

- 时间的力量:花束みたいな恋をした (2021)

- 恋爱脑:Sleepless in Seattle (1993)

- 好聚好散:La La Land (2016). Even if we can't be together in the end, I'm glad that you were a part of my life.

- 青梅竹马:Flipped (2010)

还有很多,比如夏洛蒂·勃朗特《简·爱》、The Notebook (2004)、小时代 (2013)(我不是故意放在这些正常的艺术作品里黑它,只是它确实代表了一种常见的价值观)。

大一新生需要的是在参差多态中选择自己的道路(进度条),只要遵守法律,没有是非对错之分,因为爱是超越道德的存在。不过,后三篇文章的结论还是会按照三观比较正的普世价值展开论述。